成功の裏には“市民団体”の尽力があった

国や企業が個性を競ったパビリオン。その数、116。岡本太郎さんがプロデューサーとなりテーマ館として作られた太陽の塔。その地下には、世界中から仮面と神々の像を集めた一大展示が。

展示成功の陰に、「万国博を考える会」という市民団体の尽力がありました。この市民団体は、作家の小松左京さんや文化人類学者の梅棹忠夫さんらが中心となり、第三者的な立場でありながら万博の理念づくりやテーマ展示に関わったのです。

当時、市民団体のメンバーだった石毛直道さんは…

(万国博を考える会メンバー 石毛直道さん)「(当初市民団体は)万博について考える唯一の機関だった。“人類の進歩と調和”を日本で開く万博の基本理念にしましょうと」

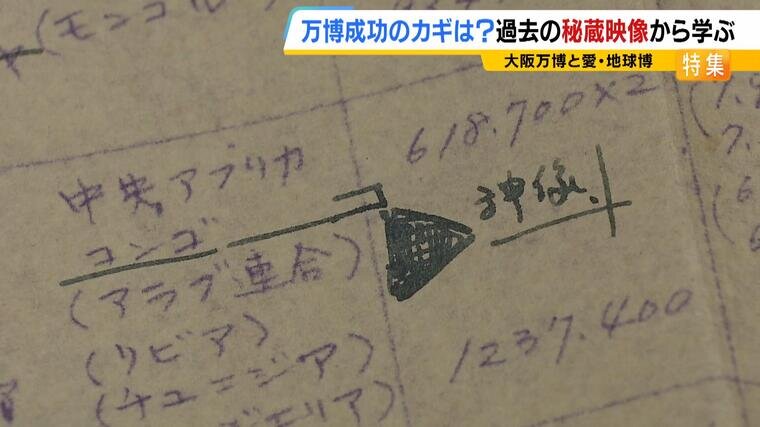

市民団体が作った地下展示の予算管理表を見ると、彼らが中南米からヨーロッパ、アフリカとまさに世界を駆け巡り、仮面などの収集にあたったことがわかります。経費削減のため、立場にかかわらず、飛行機はすべてエコノミークラスでした。

(万国博を考える会メンバー 石毛直道さん)「使える予算が決まっていて、値段を値切るのはいつもつきまとっていました。それでいろいろ安くした」

石毛さんが収集した展示物の一部は、万博記念公園内にある民族学博物館で、いまも見ることができます。

(万国博を考える会メンバー 石毛直道さん)「これはですね、ニューヘブリデス諸島の太鼓です。割れ目があって中は空洞。これを木の棒でたたくんです」

やはり予算が膨れ上がった55年前の大阪万博。しかし、市民団体が収集した展示の人気に加え、海外旅行が一般的でなかったこともあり、想定をはるかに超える約6400万人が来場。194億円あまりの黒字で幕を閉じたのです。