いわゆる「103万円の壁」。その引き上げ幅をめぐり、自民・公明はそれぞれ国民民主との協議に臨んでいます。

ただ、大幅な減収が見込まれる地方自治体からは苦言も出ています。

「壁の引き上げ幅」どこが妥当?

加藤シルビアキャスター:

今回は「103万円の壁」について

▼引き上げ幅はどこまで上がるのか

▼引き上げたことで具体的な手取りはどうなるのか

この2つのポイントに絞って見ていきたいと思います。

国民民主党・玉木雄一郎代表は、103万円の壁を178万円まで引き上げると話しています。この根拠は最低賃金です。103万円の壁が設定された1990年代よりも、最低賃金が上昇している。そのため、上昇している最低賃金を反映して178万円という数字が出てきています。

一方、自民党・石破茂総裁は約7.6兆円の減収が見込まれるため、大幅な引き上げに対しては慎重な姿勢です。

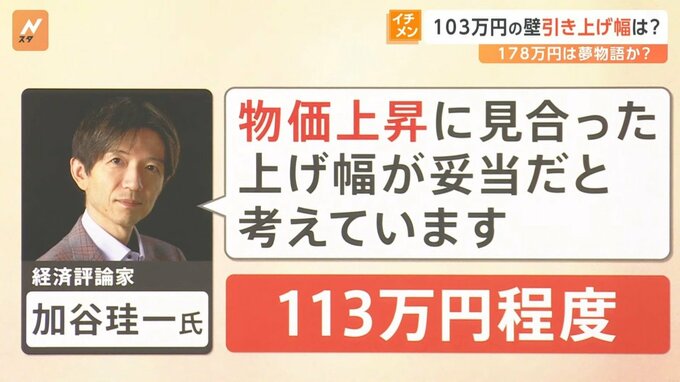

経済評論家の加谷珪一さんは引き上げ幅について「物価上昇に見合った上げ幅が妥当だと考えています。金額は113万円程度」と話しています。

ホラン千秋キャスター:

どこにラインを引くのかというのがかなり難しいようですね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

一つは物価上昇か、最低賃金なのかという議論。もう一つはその減収幅。減収幅が7.6兆円もあるとさすがに難しいだろうと。それをどの辺で線を引くかというのが問題です。

103万円の壁は税金の壁の問題ですが、社会保険の壁というのもあり、それとの整合性も必要になってくる。いろんな調整をする必要があります。

井上貴博キャスター:

確かに政府が主張している試算の「減収7兆円以上」というのは結構大きいと思います。しかし「税収が減る、だから地方が大変だ」という試算ばかりが出てくる。

一方で、年収180万円くらいまで働けるようになった場合、国全体の給料は約4000億円増えると言われており、それで経済が回った分、税収が増える部分もあると思います。しかし、税収が増える部分、つまり国民生活が恩恵を受ける部分の試算を出さずに「減収なんです」ばかり言われても、少しフェアではない気がします。

星浩さん:

いずれ乗数効果でどれだけ経済が膨らんでくるかの試算は出てくると思います。しかし、どう見ても(減収幅の)7兆円、8兆円をカバーする額には届きませんので、その分は税収減になることは間違いないですよね。