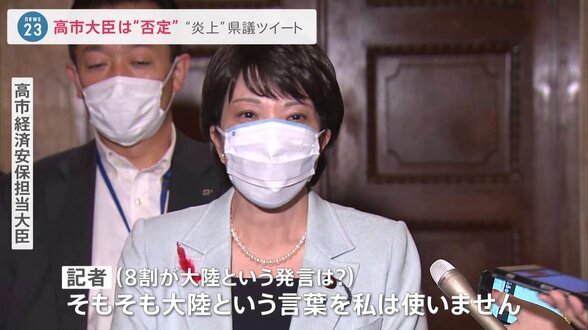

■「国葬は大日本帝国の遺物」専門家語る 国葬の“機能”と“危惧”とは

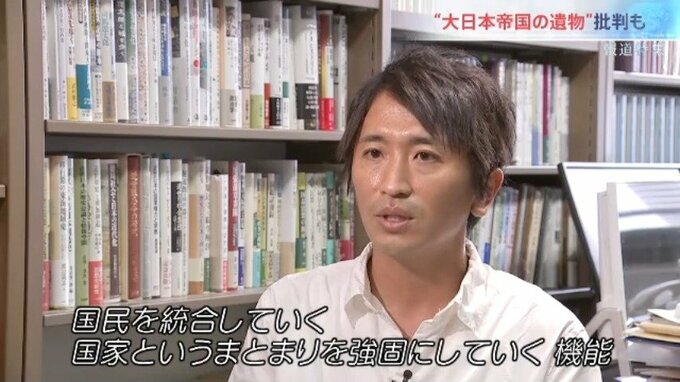

世論が割れる安倍元総理の国葬問題。そもそも国葬とは、どういうものだったのか。国葬に詳しい宮間教授は、こう語る。

中央大学文学部(日本史学) 宮間純一教授

「天皇国家のために尽くした、いわゆる功労のある人、この人を天皇と国民が共同して悼もうと、その人がいかに偉大な人物であったのかっていうことを褒め称えようという、そういう場として機能してきたのが国葬だと思います。結果的にこれは国民を統合していく、国家というまとまりを強固にしていくという機能を持ってきました」

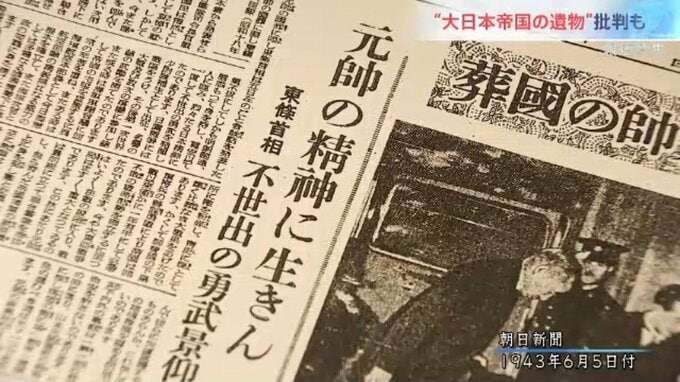

国葬は、大久保利通の葬儀を原型とし、1883年、岩倉具視の葬儀で確立したとされる。中でも国民統合の機能が最も色濃く表れたのが、1943年に行われた大日本帝国憲法下で最後となる、連合艦隊司令長官・山本五十六の国葬だ。

宮間教授

「山本の遺志をみんなで継承して、この戦争を完遂するんだっていうことが、その国葬の場で訴えられていくわけです。戦争動員のために利用されたこともある儀式だということを表している。そこで、いや私は戦争に協力したくないってことは言えないわけですよね。態度としてそういうことを表明できなくさせるっていう機能はあった。それが大事な点かなと思います。国葬というのは、大日本帝国の遺物というふうに理解していて、現代の世の中にそのままよみがえらせていいものではないと考えています」

吉田元総理の国葬では、当時の佐藤内閣が民間にも要望した弔意の表明。今回、岸田総理は国民に強制しない、としている。しかし…

宮間教授

「国葬は、国民が望んで行うということですから、基本的に国民が弔意を持っていないとできないんですね。何も民間に求めないというなら、まず国葬じゃないだろうと。私たち国民が弔意を示して初めて国葬は成立するので、そんなこと何もしなくていい、無関係で良いというなかで行われるのは、国葬ではない」

「国葬で評価される人物に対する反対意見、批判意見を抑圧するような機能を基本的に備えていたという意味で、民主主義的なものと言えない」

そして、歴史家の一人として、今回の国葬が将来に及ぼしかねない影響を重く考える。

宮間教授

「国葬のようなものを好きなように政治が使える形で、またここで前例を作っちゃう。未来の私たちの子供、孫たちのときに何かまずい形で機能してしまうことがあるんじゃないかということを危惧しています」