「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県の資産家が殺害された事件。元妻の初公判が9月12日、開かれました。事件発生から逮捕まで3年弱、起訴から初公判まで3年。なぜ多くの時間を要したのか。また、検察側はどんな主張を展開したのか…。刑事弁護に詳しい松田真紀弁護士への取材も含め、まとめました。

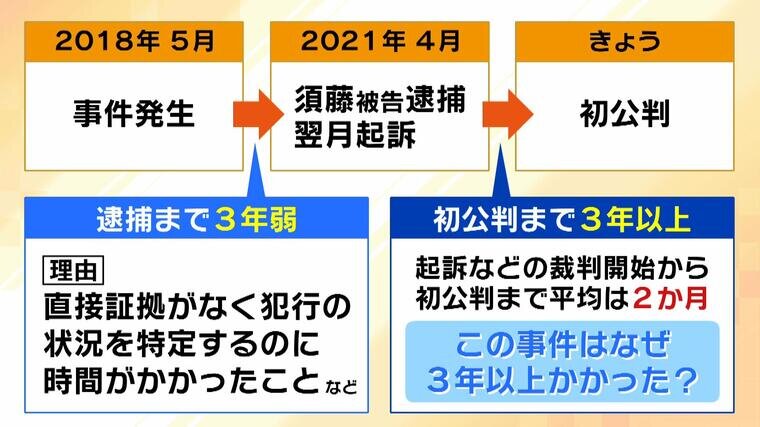

起訴から初公判まで3年以上…直接証拠がなく“長期化”か

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家・野崎幸助氏(当時77)が殺害された事件では、2018年5月の事件発生から2021年4月の須藤被告の逮捕までに“3年弱”という時間がかかりました。直接証拠がなく、犯行の状況を特定するのに時間がかかったことなどが理由とされています。そして、2021年5月の起訴から今回の初公判までの期間は“3年以上”。須藤被告が他の男性に対する詐欺の罪に問われていたという背景もありますが、起訴などの裁判開始から初公判までの平均期間は約2か月とされている中、異例の“長期化”です。

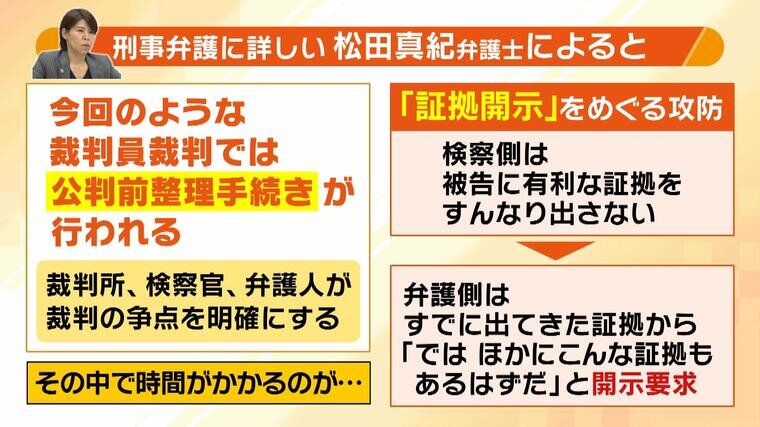

なぜ、起訴から初公判に至るまでに、多くの時間がかかったのでしょうか。刑事弁護に詳しい松田真紀弁護士によりますと、今回のような裁判員裁判では、裁判所・検察官・弁護人が裁判の争点を明確にする「公判前整理手続き」が行われます。その中で時間を要するのが「証拠開示」をめぐる“攻防”だということです。検察側は被告に有利な証拠をすんなり出さず、対する弁護側は既に出てきた証拠から、さらなる証拠の開示を要求する、こういった攻防があります。

例えば、被告のインターネット検索履歴の中に犯行をほのめかすような言葉があった場合、検察側はそれを証拠として出します。一方で、正反対のようなことを検索していたとしても、検察は被告に有利な情報を出さない傾向にあるため、弁護側から「他にこんな証拠もあるはずだ」と開示要求を行います。この攻防にかなり時間がかかったのではないかと松田弁護士はみています。