「備蓄米」は1993年『平成の米騒動』をきっかけに開始

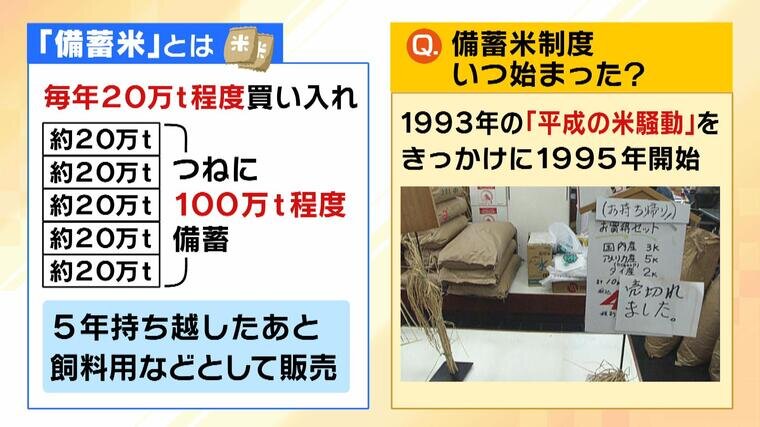

そして、最近、耳にすることが多くなった『備蓄米』。備蓄米とは、毎年20万トン程度、国が買ってキープしている米のことで、常に100万トン程度備蓄されています。米は生もののため、5年持ち越した後に飼料用などとして販売されます。特別な温度・湿度管理で5年程度は人間が食べられるような状態で蓄えられているのが備蓄米です。

この備蓄米の制度は、1993年の「平成の米騒動」をきっかけに1995年に開始。当時はタイ米や中国産の米などを輸入し対策しました。

政府は収穫前(6月末くらいまで)に生産者に契約し、主食米の平均的な価格で買い取っています。この備蓄米の量がなぜ100万トンかといえば、例えば10年に1度の不作、もしくは不作が2年連続起きたとしても対応できる量だということです。

こうした量の備蓄米は普段、リスク分散という意味で全国各地に保管場所があり、民間業者の倉庫や施設などに保管しています。