放出で「米の価格が急激に下がる可能性」を政府は懸念か

現在、“米が品薄”となる中、大阪府の吉村洋文知事は「ひっ迫しているのであれば米を眠らせておく必要はない」として、国に備蓄米の放出を求めました。一方、坂本哲志農林水産大臣は放出に慎重な姿勢を見せています。

米は民間流通が基本で、政府が備蓄米をどっと出してしまうと、需要供給や価格に大きな影響が出ることが懸念されていて、今は一時的に米の値段が急激に上がってますが、備蓄米を放出してしまうと価格が急激に下がる可能性があり、米農家が大ダメージを受けるという側面もあるということです。そのため、簡単に備蓄米は出せないという政府側の主張があります。

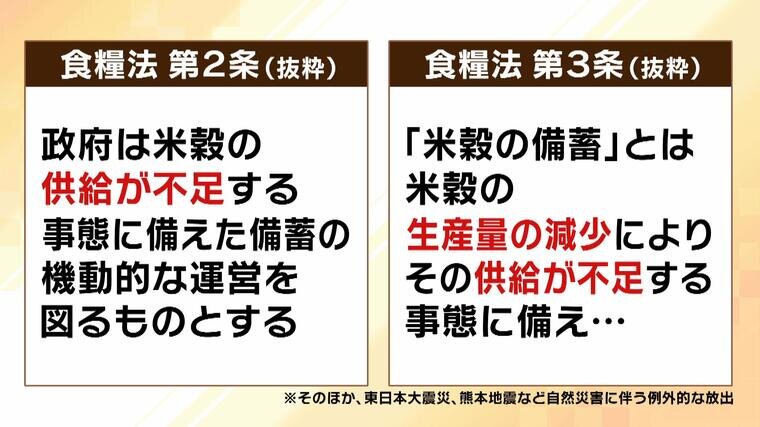

農業経済学者の小川真如氏は「生産が減っておらず自然災害もない中で備蓄米を出すとなると、食糧法の解釈が変わってくる」と指摘。食糧法第2条で『政府は米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営を図るものとする』とする一方、食糧法第3条では『「米穀の備蓄」とは米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え…』となっています。法のポイントは「供給が不足」や「生産量の減少」で、今回は生産量が不足していないため“当てはまらない”状況です。

米農家に打撃を与えない程度に、混乱が起きない程度に備蓄米を放出するというのは、様々な意見がありますが、都市部だけでなく地方も含め全体に供給しないといけないとなると、このハンドリングが政府としても非常に難しいのではないかとも言われています。

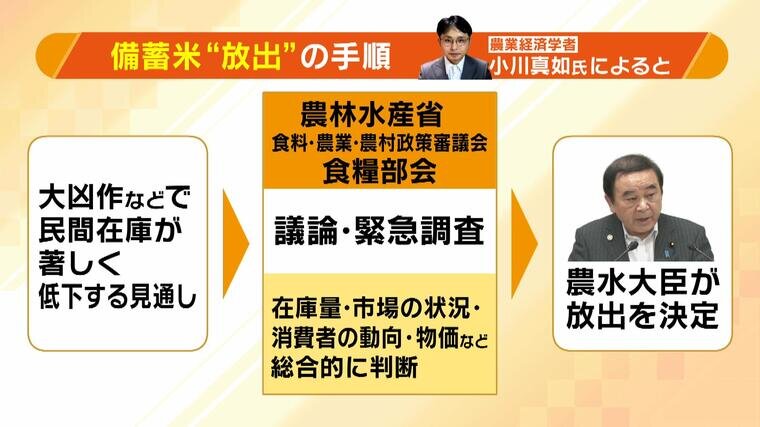

では、もしこの備蓄米が放出されるとしたらどんな手順になるのか。大凶作などで民間在庫が著しく低下する見通しとなれば、農林水産省は部会を開き、その市場の状況などに合わせて最終的に農林水産大臣が放出を決定するという流れです。農林水産省によりますと、有事の際は2~3日で供給ができるということです。