ひとたび戦争が始まると、国家は子どもたちをも武器に変えます。当時、大人たちはどのようにして軍国少年・少女を作り上げていったのでしょうか。

軍国主義は教室を支配 教室では戦争遂行のために鍛錬する子どもの姿

大木秀生さん

「校庭の場所は昔のままです。正面に木造の校舎があったけど、横浜大空襲の火災で無くなっちゃいました」

横浜市に住む大木秀生さん(91)は、かつて通っていた西前小学校に来ると、80年前の校長の言葉がよみがえってくる。

校長

「諸君は戦争に勝った方がいいか、負けた方がいいか、勝った方がいいと思う者は手を挙げ!」

「戦争は是が非でも勝たなければなりません!今こそ、少国民我らは立つのだ!」

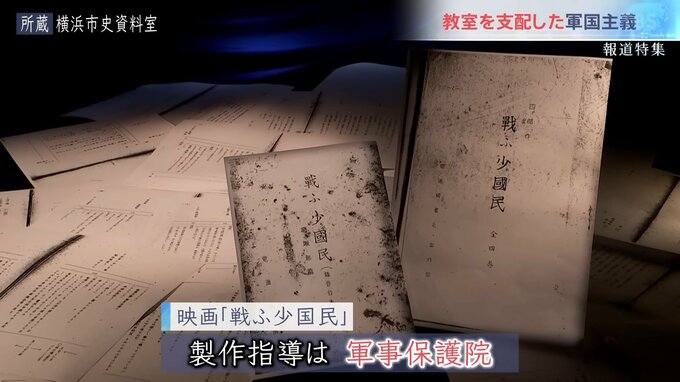

1944年、横浜市にある西前国民学校で撮影された記録映画。そのタイトルは「戦ふ少国民」。

飛行兵になるための訓練や手旗信号など、戦争遂行のために鍛錬する子どもたちの日常が描かれている。

1年生の授業の様子

先生「天皇陛下バンザイ!」

子ども「バンザーイバンザーイ」

映画に出演したとき、大木さんは国民学校の5年生で、11歳だった。

大木さん

「例えば、天皇の名前を、神武、綏靖、安寧…とずっと120何代か言わされる。途中で間違えると、ぶん殴られる」

映画の中では、教師がアメリカ軍の戦闘機の音を流し、機種を当てさせる授業もあった。

4年生の授業

先生「この音はなんだ?木村」

生徒「カーチスホークP40であります」

映画の製作を指導したのは当時、国の機関だった軍事保護院。撮影台本の中には製作意図が記されていた。

「兵隊さんありがとうなる精神」、そして「君の御為に散華した軍神神兵のあとをわれらまた追いて征かん」との決意。そうした戦う少国民の姿を描くことが「軍人援護精神の昂揚」に役立つとある。

大木さん

「朝から晩まで戦争戦争。それ以外は考えられなかったのかな」

「中学校の入学試験は、特攻隊の名前を漢字で書けですから。たくさん書ければ書けるほど、合格率がよかった」

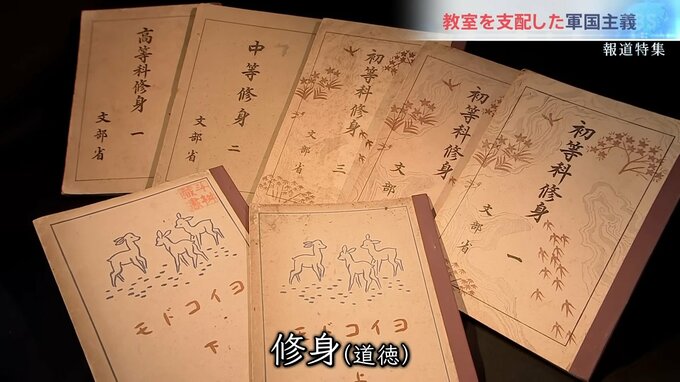

軍国教育は教科書の中にもあった。

特に重視されていたのが「修身」、今でいう道徳の授業だ。

教科書を開くとまず、忠君愛国の精神を強調する「教育勅語」が載せられている。

さらに、日本が「世界中で一番尊い国」であることや、兵隊がいかに素晴らしいかなど、戦争を美化する内容がつづられている。