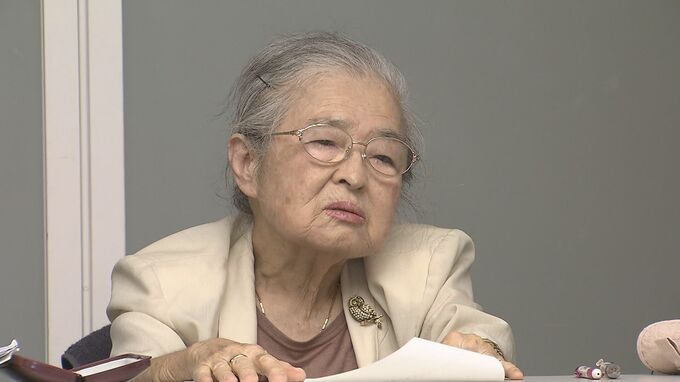

▽幸子さんの母 丸茂つるさん(1988年)

「年を取っとるから、顔の格好もなんも、どうでもいいとは思っていても、やっぱし女ですからね。気になってしょうがなかったんですよ」

当初、ケロイドの跡を隠すように人目を避けて暮らしていたつるさんでしたが、被爆治療の援助を求め、本土政府に対し裁判を起こすなど、積極的に沖縄の被爆者援助に尽力しました。

一方、幸子さんが自身の被爆体験を語り始めたのは、被爆からおよそ半世紀が経ってからでした。

▽比嘉幸子さん(2015年)

「私のクラスは54人いて、残ったのは17人。40人近くが原爆の犠牲になってしまった」

多くの友人が亡くなり、“自分だけが生き残った”罪悪感から足を運べなかった母校・広島女学院。その慰霊祭に戦後48年ぶりに訪れたことをきっかけに、県内各地で語り部としての活動を始めました。

▽森久美子さん

「学校の近くに原爆が落ちたので、母の友だちは亡くなっている方が多い。なのでその人たちの分まで、その命の重さに母は責任を持って生きていこうというのと、やはり平和が大事だっていうことを、その責務を自分で感じて、その後の人生を歩んでいるんですね。その姿を私はずっと見ながら育ってきました」

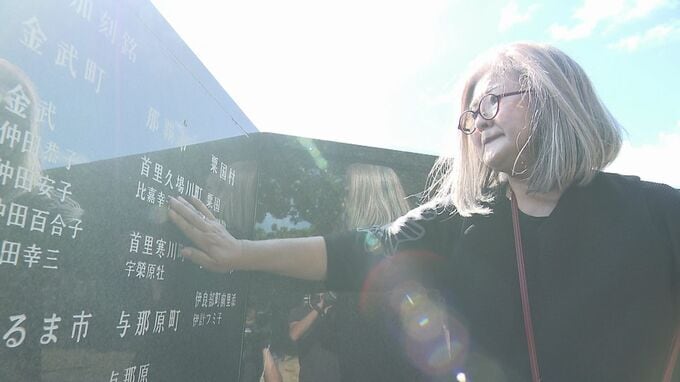

「広島に、女学院の石碑で手を合わせている母の横顔を見たときに、母はみんなの分まで長生きして平和を伝えていくねって、そういうことを母が石碑に手を合わせながら話してるのをそばで聞いてたので、その母の思いが子々孫々、そしてこの世の中の人々に、(戦没者の)皆様にも伝わっていくといいなって」

平和の礎で、久美子さんの祖母・丸茂つるさんの刻銘版は、 母・比嘉幸子さんと向かい合わせに並んでいます。

▽森久美子さん

「見えるところで良かったね、お母さんのところからも見えるね。良かった良かった、とてもいいところだね」

沖縄から遠く離れた地で悲劇を経験した2人。後世の平和のため、自らの痛みと向き合い続けたその姿から私たちは何を学ぶべきでしょうか。

<取材MEMO>

厚生労働省のまとめによると、広島と長崎で被爆し被爆者手帳を所持する県内在住者は2023年末時点で70人。全国的に見ると、平均年齢は85.58歳で、沖縄戦の継承と同じように、被爆体験の継承も課題となっています。

今回、母親の名前を追加刻銘することに決めた森さんは今後、自分の周りの人に母親や祖母の体験を伝えていきたいと話しています。(取材 平良優果)