軍の言論統制により、人々が戦争に駆り立てられていった時代。

戦況が悪化するにつれ、その一端をメディアが担うようになっていきました。

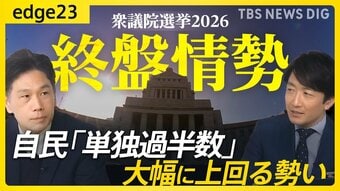

■朝日新聞極秘ハンドブック「記事差止事項一覧表」 廃刊恐れ自己規制が進んだ

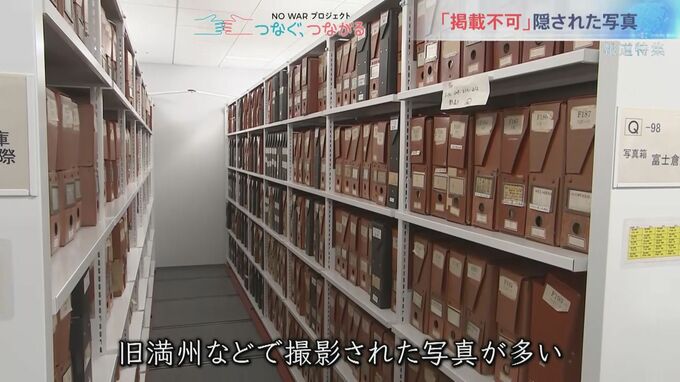

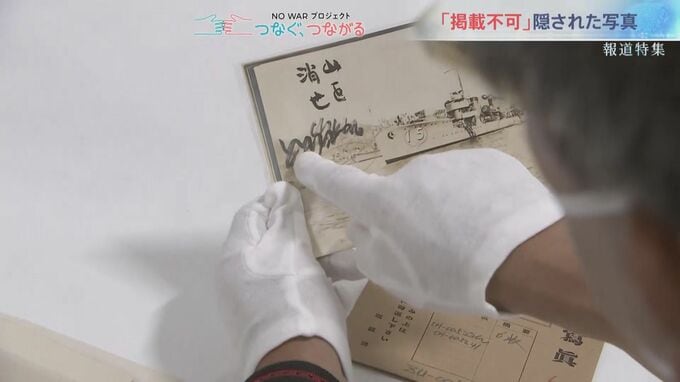

朝日新聞大阪本社には、当時、国民の目から隠された写真が数多く保管されている。今回特別に書庫の撮影が許された。

永井靖二 編集委員

「全部で7万2000枚。旧満州とかで撮影された写真が多いです」

戦争責任の追及を逃れようと、戦後、多くの新聞社が写真を燃やしたが、朝日新聞大阪本社にある写真は、地方に疎開させていたため処分されずに済んだ。その存在は多くの社員も長らく知らされていなかったという。

永井靖二 編集委員

「昭和12年から13年にかけて不許可になってしまった写真というくくりで入れてあります。社内で検閲に向けたやりとりを担ってた部署があったはずですから、そこでも『これはあかん』ということなんでしょうね。」

不許可の文字やスタンプは、新聞社自らが社内に設置した検閲部署の記者たちによるものだとみられる。

この写真は、艦船が停泊する場所が特定されるため、ペンで「山を消せ」との文字がある。船の番号や船名にも赤い文字で「消せ」と書き込まれている。

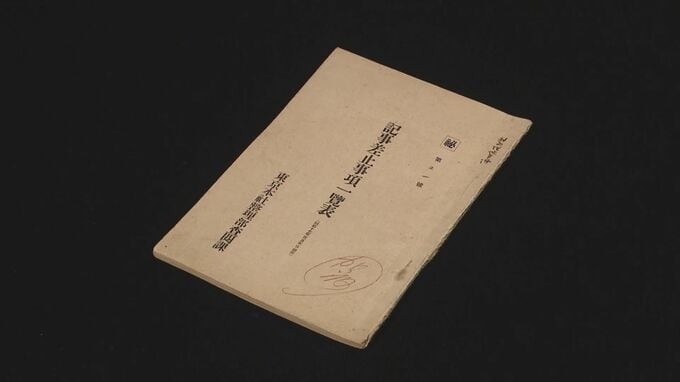

当時、朝日新聞では検閲を担う部署向けに極秘のハンドブックを作っていた。

タイトルは「記事差止事項一覧表」。

軍の作戦に関する内容など、記事にしてはいけない事柄が細かく記されている。

「作戦行動並に損失は許可済以外一切不可」

さらに、こんな注意書きもある。

「差止事項は絶対外部にもらさぬやうにと」

「朝日新聞の記者がかくかくの事をしゃべったということになると影響が大きくなります」

なぜ、そこまで規制をかけていたのか。

日下部正樹キャスター

「ある意味、組織を守るために?」

永井靖二 編集委員

「そういうことですね。当時は法律で廃刊、新聞をやめさせることもできたわけなので」

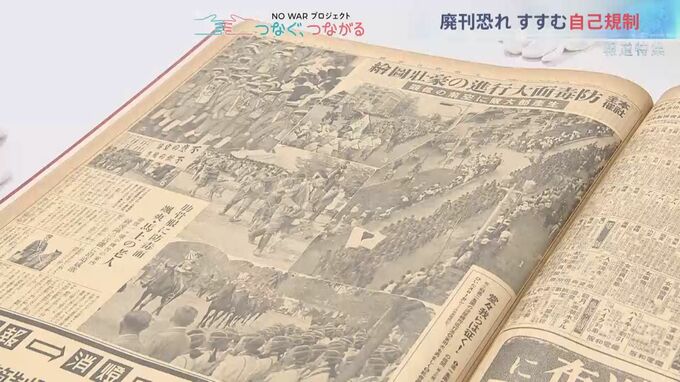

だが一方では、新聞社自らが戦意高揚のための活動も行っていた。

これは日中戦争に突入する頃に開催されたパレードだ。

清水隆フォトアーカイブ編集部次長

「これは朝日新聞が主催した防毒面大行進。空襲の危機感を高めるために、こういった防毒(マスク)をつけてパレードした」

パレードは1面をさいて記事になった。

永井靖二 編集委員

「満州事変(1931年)の直後に社論の転換ということをやり、軍に迎合する紙面になっていくわけですけど、行くとこまで行くと、こういうふうになるんだと思います。いきなりではなく、ちょっとずつ後退させられて、こういうふうになっていく」