元外務省軍縮室長 数原さん

「自民党の人達が考えていたように、やっぱり力なんです抑止力というのはね。それがあるからこそ、一流国家として外交できる。それをもぎ取られてしまったんでは、日本は本当に二流国、三流国に成り下がってしまう。それは何ともやりきれないなという気持ちが日本の政治家の中にもあったと思います」

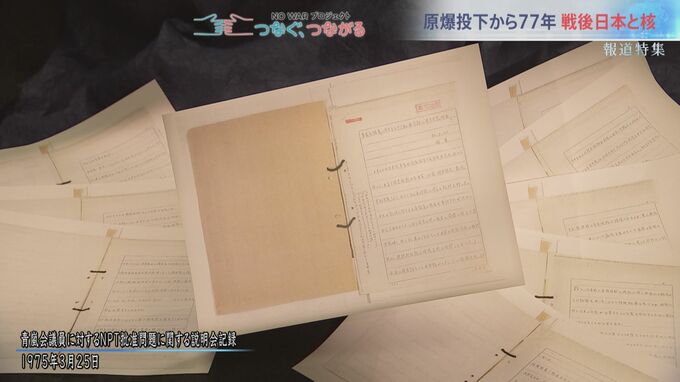

結果、いわば、アメリカによる核の傘と引き換えに、日本はNPTに署名する。しかし、その批准まで6年以上の時を要した。背景にあったのは、反対勢力の激しい抵抗だった。

中山正暉元衆議院議員

「大変な不平等条約。核拡散防止条約の5つの国だけが核を持っていいという世界が結論を出したのは、日本に核を持たせないということ」 これは、当時の自民党内で保守色の強い議員への説明会の様子が記された文書だ。NPT批准について慎重論、反対論が強いと書かれている。中山正暉元衆院議員の名前も記されている。

これは、当時の自民党内で保守色の強い議員への説明会の様子が記された文書だ。NPT批准について慎重論、反対論が強いと書かれている。中山正暉元衆院議員の名前も記されている。

中山元衆議院議員

「核は世界が持ったら持たなきゃいかんと思いますね。相手が刀を持ってきてるのに、こっちが料理用のナイフ持って戦うわけにはいきませんよね。日本はアメリカに頼らざるを得ないという、その核の傘が効くのかどうかっていうのはね、私は本当に心配してましたね」

国会でNPT批准について議論していたとき、当時の政調会長・松野頼三氏から、こんな発言も出たという。

中山元衆議院議員

「『中山君、そのときは法律なんか無視したらいいの。超法規、超法規』大きな声で2回言いました。法律なんかあてにならん。『全部気にしなくて、日本は防衛をしたらいい』と言ったんですね」 日本は、“国の至高の利益が危ういときは、NPTから脱退できる”との規定を強調し、

日本は、“国の至高の利益が危ういときは、NPTから脱退できる”との規定を強調し、

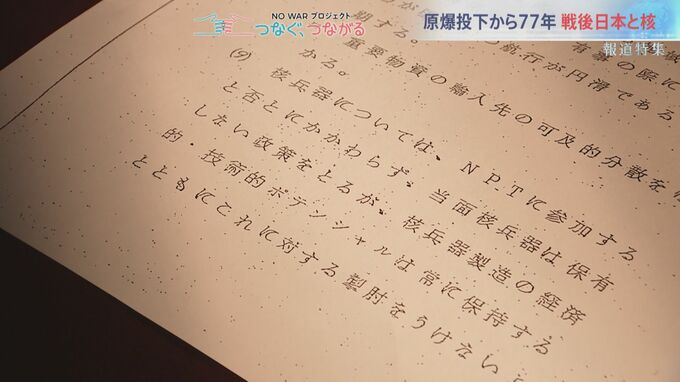

核保有の可能性を担保する意志を当時公表されなかった外交政策大綱にも記していた。

“核兵器製造の経済的、技術的ポテンシャルは常に保持するとともに、これに対する掣肘(せいちゅう)をうけないよう配慮する“

外交上のジレンマを数原さんはこう振り返る。

元外務省軍縮室長 数原さん

「日本がアメリカと違うのは、核を持たないで、それを訴えていくという、そこに日本の外交の原点があるわけですよね。原点として日本は踏み外しません。だからこそ実際の力はないけど説得力はあるんですよ。核を以てその核を脅しにしながら冷戦の再開をしている今の時代を渡っていくのは、日本は立場が違う。」

――なぜ核無しの外交を選択したかっていうこともきちっと考えないといけないですね

元外務省軍縮室長 数原さん

「それは正しい原点。日本はそれを推し進めていくことが出来る貴重な国なんだと。だけど貴重だと言ったって、実際には力がなきゃどうしようもないんで、現実外交というのはそのあたりがジレンマです」

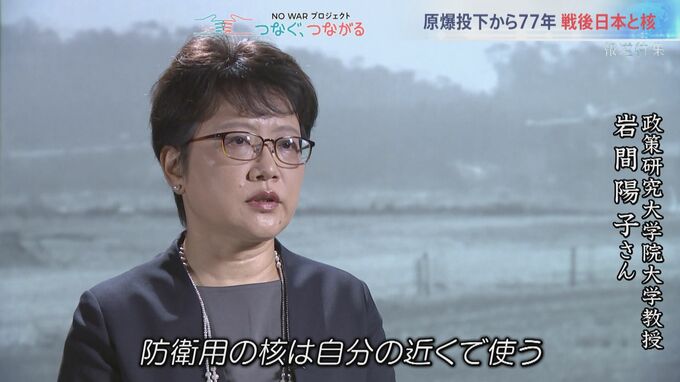

NPT批准から46年、ロシアがウクライナに侵攻し核を使う可能性を示唆したことで、日本でにわかに核共有の議論が持ち上がった。与野党の勉強会で講演した政策研究大学院大学の岩間陽子教授は。

政策研究大学院大学教授 岩間陽子さん

「核共有される核は防衛用の核ですから自分の近くで使うものなんですね。海の上で使っても風向きによっては放射能被害とかは及んでくるわけで、どこで使ったにしろやっぱり自分の国の国民が犠牲になるっていう計算が出てくる」

西ドイツは、NATOに加盟したばかりの1955年、仮想敵国と自国にあわせて200個の広島級の威力を持つ核爆弾がある設定で、軍事演習を行った。最初の2日間で双方の兵力がほぼ完全に失われ、核爆弾の3分の2が西ドイツ領内に落ちる結果になったという。

岩間教授

「それはすごくやっぱり衝撃でこれが最初の反核運動っていうのを引き起こしていくんですよ」

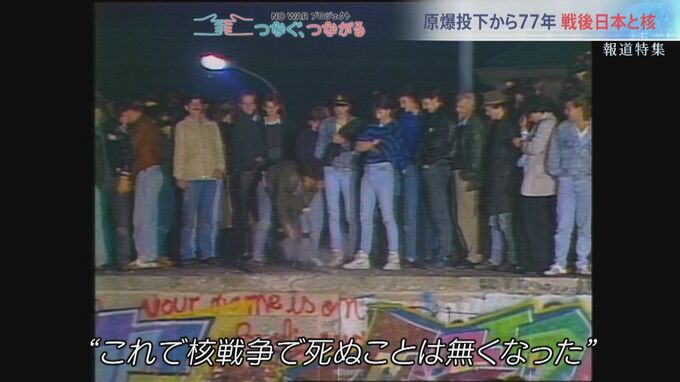

米ソの核開発競争が激化し、西ドイツに配備される核の数が増えるにともなって反核運動は激しさを増した。そして東西冷戦の終焉とともに、ドイツから核武装の野望は薄れていったという。

岩間教授

「息苦しさみたいなものが、壁がおちて"これで核戦争で死ぬことはなくなった"という何か安堵感みたいなものをすごく感じたので、核ってそこに頼れば何かいろんな問題が一気に解決するような幻想を抱きがちなんですけども決してそうじゃないということは冷戦期のヨーロッパが語っている」