■被爆国・日本が抱えるジレンマ

日本への原爆投下後も、台湾海峡危機で核兵器の使用を計画するなど、アジアで核戦略を進めたアメリカ。そこに組み込まれたのが、占領されていた被爆国・日本である。

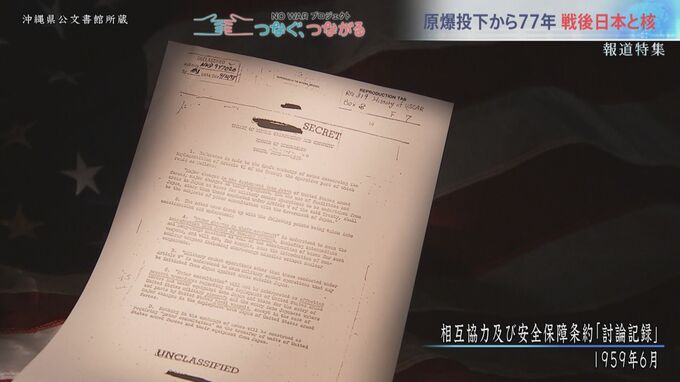

それまで自由だった日本への核兵器持ち込みは、1960年の日米安保条約改定により事前協議が必要になった。岸政権は、「日米は対等の立場で、核兵器の持ち込みは認めない」と胸を張ったが、実は、すでに密約を交わしていた。 核兵器を積んだ軍用機や艦船の立ち寄りを事前協議の対象から外し、変わらず自由に日本に核を持ち込めるようにしていたのだ。

核兵器を積んだ軍用機や艦船の立ち寄りを事前協議の対象から外し、変わらず自由に日本に核を持ち込めるようにしていたのだ。 だが、その思惑に危機が訪れる。1966年2月、5つの核保有国以外の国が新たに核兵器を持つことを禁じるNPT(核兵器拡散防止条約)の立案が進む中、ソ連の首相・コスイギンから、ある提案がもたらされた。日本のように核を持たず、外国の核兵器も持ちこませないなら、核保有国は、そのような国に核攻撃はしない、という提案だ。これに対し、危機感を募らせたアメリカのラスク国務長官が、東京の大使館あてに極秘電報を打った。

だが、その思惑に危機が訪れる。1966年2月、5つの核保有国以外の国が新たに核兵器を持つことを禁じるNPT(核兵器拡散防止条約)の立案が進む中、ソ連の首相・コスイギンから、ある提案がもたらされた。日本のように核を持たず、外国の核兵器も持ちこませないなら、核保有国は、そのような国に核攻撃はしない、という提案だ。これに対し、危機感を募らせたアメリカのラスク国務長官が、東京の大使館あてに極秘電報を打った。

“提案は、アメリカが核可能部隊を在日米軍基地に持ち込むことを妨げるだろう”

“日本がコスイギンの取り決めに参加することは、安保条約のアメリカにとっての価値の再検討を行わせるほどのものである”

日本に核を持ち込めなくなった場合の、安保条約の価値に疑問符をつけ、日本に提案を受け入れさせないよう指示したのだ。

動きは速かった。極秘電報の5日後、椎名外務大臣が、国会で「核兵器による防衛を除く安全保障はナンセンスだ」と述べた。その後も日米安保条約と核の傘の重要性を強調する発言が続いていく。

以後深まる日米関係だが、当時のアメリカには、ある警戒心があったと、日米関係に詳しい我部政明教授は指摘する。

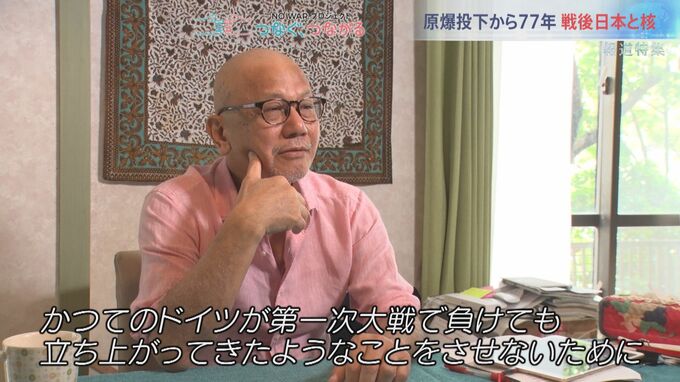

琉球大学名誉教授 我部政明さん

「かつてのように自分たちでナショナリズムを喚起して軍事力をもつことが怖い…と、どこか日本に対してあるんですよ、警戒心が。かつてのドイツが第一次大戦に負けてもまた立ち上がってきたようなことをさせないために、日本の親米的な政権を支えてあげることの方が自分たちの利益だという考え方が国務省の主流派の中にはありますね」

日米の外務担当者の政策協議で、NPTをめぐり、日本側はこんな本音をアメリカ側にぶつけている。

‟日本としてはNPTに加入する結果、永久に国際的な二流国として格付けされるのは絶対堪えがたい”

一方、アメリカの狙いについて、NPTの参加交渉に取り組んだ当時の外務官僚・数原孝憲さんが明かす。

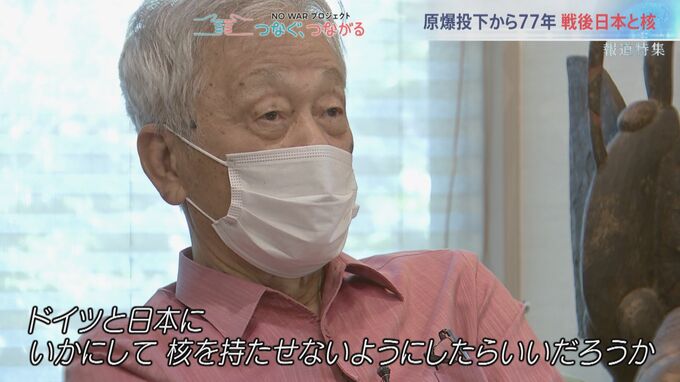

元外務省軍縮室長・数原孝憲さん

「ドイツと日本にいかにして、国際政治の舞台から排除していくかという、それが一番大きな狙いだったと思います。この前の大戦のときに一番てこずったドイツと日本をいかにして核を持たせないようにしたらいいだろうか」

アメリカは、日本が核武装するのではないか、と強い懸念をもっていた。

きっかけは、1964年の中国の核実験を受けた総理・佐藤栄作の発言だった。国務長官・ラスクが、それを大統領に報告していた。

“佐藤総理は最近、ライシャワー駐日大使に「核武装は日本においても常識と考える」と伝えた。彼は現在のところ、国民世論は反対するだろうと認識しているが、特に若い世代はこれから教育することが可能だ、と信じている”

外務省内では、NPTをめぐる議論が続いていた。

‟日本の国内にも石原慎太郎ではないが、核武装論がある”