ドナー不足の背景に“子どもが出自を知る権利”

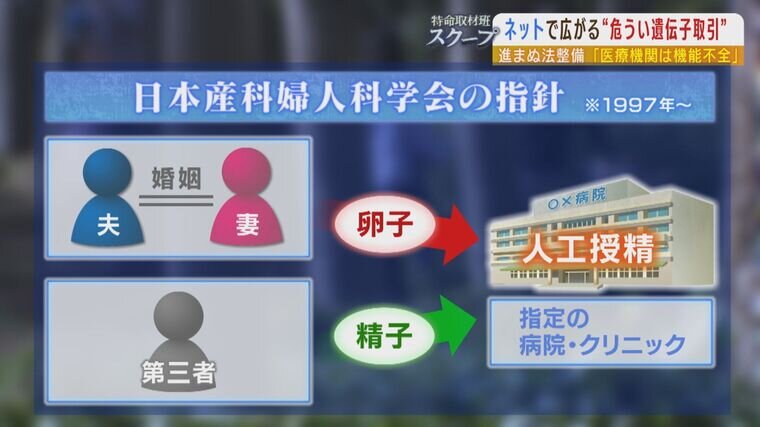

子どもを切に願う人たちがアンダーグラウンドな手段に向かう現実。なぜ正規の医療機関を頼らないのか。日本産科婦人科学会は、1997年から婚姻関係がある夫婦に限り第三者の精子を使った人工授精を容認している。

こうした治療を行う指定の医療機関は全国で12施設。その全てに実施状況を尋ねてみた。

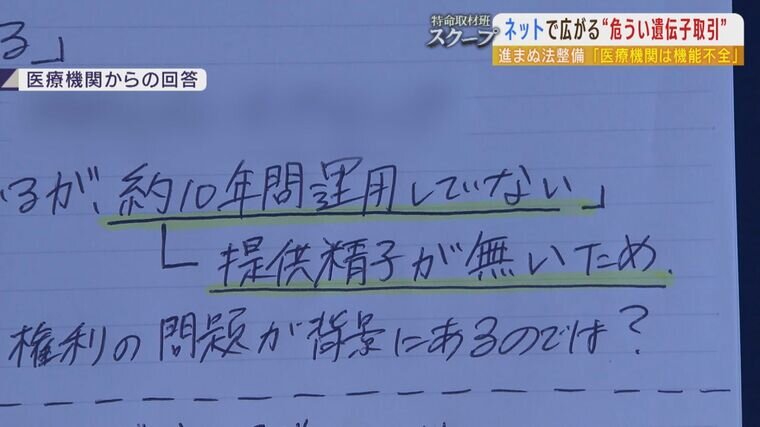

【医療機関からの回答の一つ】

「約10年間、運用していない。提供精子がないため」

回答があった9施設のうち、5施設が「精子を十分に確保できていない」とし、さらにこのうち4施設が「ドナー不足で初診を停止している」と答えた。精子提供のいわば『正規ルート』が機能不全に陥っている実態が浮かび上がってきた。

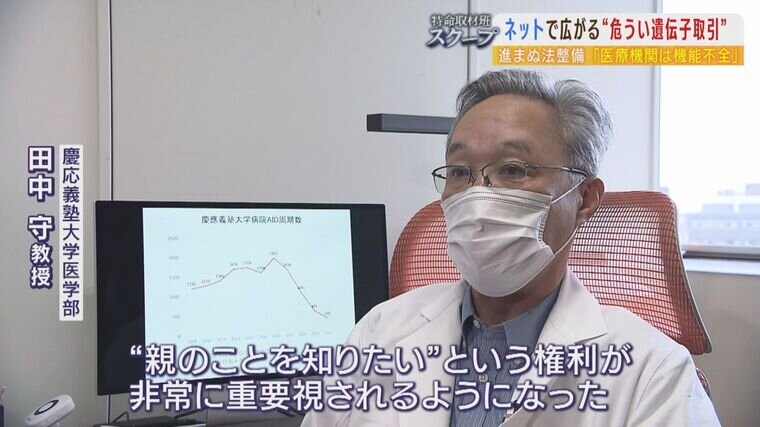

慶應義塾大学病院もその一つだ。2018年から新たな患者を受け入れていない。提供者不足を招いた最大の要因は『子どもの権利を重視する時代の潮流』だという。

(慶應義塾大学医学部 田中守教授)

「生まれてくるお子さんの権利として、“親のことを知りたい”という権利が非常に重要視されるようになってまいりました。従って我々のところでも、精子提供者及び治療を受ける方に、(子どもの)出自を知る権利が重要であることをお話しするように2017年に変更しました。状況によっては『財産を分けてほしい』『扶養してほしい』と訴えてくる可能性があると。そういうことを話し始めたところ提供者がガクッと減った」