■ネット環境の悪い離島で「脱スマホ依存キャンプ」

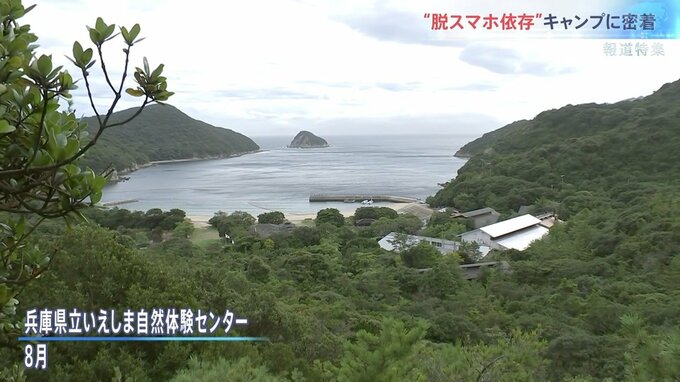

2021年の夏、瀬戸内海に浮かぶ離島で行われた4泊5日の「脱スマホ依存キャンプ」(「人とつながるオフラインキャンプ2021」)。ネット環境が極めて悪い島で、スマホ依存などに悩む子どもたち20人が、ネットとの付き合い方を見直した。

兵庫県などが主催するこのキャンプには、竹内准教授の他、神戸親和女子大学の金山健一教授(学校心理学)や「ソーシャルメディア研究会」の大学生スタッフたちが参加。スマホ依存の治療にもあたる神戸大学病院の医師・曽良一郎教授や、「幸地クリニック」臨床心理士の中元康雄氏もゲストとして来島し、子どもたちや保護者へのアドバイスを行った。

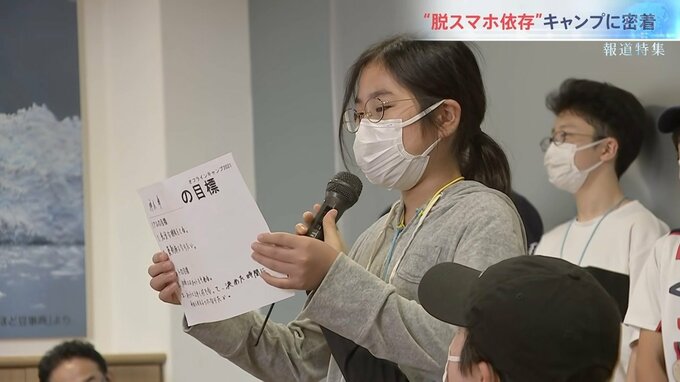

私たちが密着取材した参加者は神戸市の中学1年生の神木希さん。小学6年生からスマホを使い始め、複数の友人と同時に会話できるLINEに夢中になった。多い日で一日6時間、深夜1時までやっていることも。いつも寝不足気味で日常生活にも支障が出ていると母親は心配し、毎晩のように注意していたが、改善策を見いだせずにいた。

■「鬼ばば作戦」に「フロリダ作戦」

希さんはキャンプが始まる前日、友人たちに「しばらく返信できない」と伝えた。参加者は毎日2回、竹内准教授と個人面談を行う。友人関係もあって、なかなかLINEが止められないことを相談した希さんに、竹内准教授は2つの“うまく抜け出せる”方法を提案した。

一つは「鬼ばば作戦」。夜、決められた時間になったら、LINEで友達に「ごめん。1時間たったからお母さんが怒ってきた~」と書き込んで会話から抜け出す方法だ。

もう一つは「フロリダ作戦」。アメリカのフロリダではない。「ごめん。お風呂に入らなきゃいけないから」と表明して会話から抜ける(離脱する)「風呂離脱」作戦だという。

■重要なのは「リアルの楽しみを知る」「ネットとリアルの目標設定」

キャンプで習得するのは、こうした小手先のテクニックだけではない。スマホ依存からの脱却のためには、生活の根本から変わる必要があり、2つのポイントが強調されていた。

一つは、「リアルの楽しみを知る」こと。キャンプでは、料理・釣り・カヌーなど、ネットの世界にはない楽しみを体感できる機会がたくさん用意されている。仲間と何とか協力しながらカヌーで離島から別の小島への往復を成し遂げるといった経験が、その後の人生を変えたという参加者OBもいた。

先述の精神科医V.ダンクリー氏も、デジタルデトックス(解毒)を強く推奨し、キャンプなどを通して緑の中、日差しを浴びて運動することの大切さなどを説いている。スクリーンを使わないでいると、数日後には気分や態度が改善され、よく眠れるようになるという。

もう一つは、「ネットとリアルの目標設定」だ。ネットの目標では例えば「夜10時にスマホは止める」などを自分で決める。またリアルでも学校生活や将来などについての何らかの目標を決める。リアルの目標が何かあれば、ネット依存から脱却しやすくなると竹内准教授はアドバイスする。

ちなみにキャンプに参加していない子どもたちでも、こうした「スマホルール」の設定が重要だという。ルールを決める際には、一方的に親からルールを押しつけるのではなく、親子で丁寧に話し合い、一緒に決める必要がある。保護者の言うことをなかなか聞かなくなる高校生などでは、各学校の生徒会などでの話し合いを経ての共通のルール作りが効果的だという。