■「ネットの問題の答えはネットにはない」

希さんの場合、結論から言うと、キャンプをきっかけにスマホ依存からの脱却に成功した。キャンプでは釣りなどでリアルの世界の楽しみを実感。また、似た境遇の仲間たちと何度も話し合うことで、自分のスマホ使用について改めて考え、見直すことを決められたという。

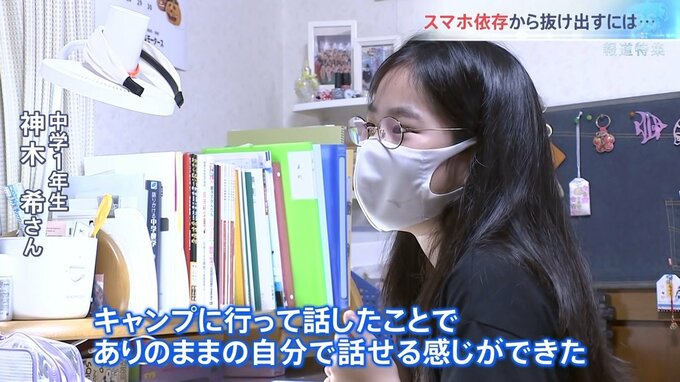

さらに、キャンプで話し合いを重ねるうちに、積極的に発言できるようになり、“ありのままの自分で話せる”自信もついたという。

キャンプを終えた後、自宅を訪ねると、確かに夜10時までにスマホを終わらせていた。友人たちには「お風呂に入るね」と自分からLINEで伝えられるようになった。夜はスマホを母親に預け、母親の寝室で充電してもらう。生活習慣は劇的に改善され、将来の目標(薬剤師)に向かって勉強にも力が入るようになった。

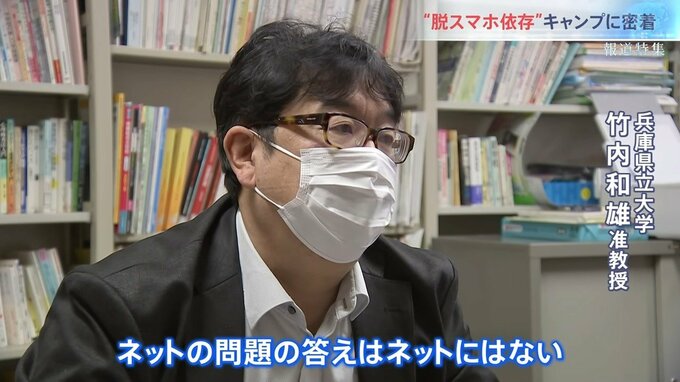

竹内准教授は言う。「キャンプは万能ではありません。希さんのように一回の参加で何かのきっかけをつかめれば成功しますが、目標が高すぎて失敗し、夏のキャンプから2カ月後に行われる秋のフォローアップキャンプ(日帰り)で目標の修正を余儀なくされる子もいます。翌年、その翌年、と、何度もキャンプに参加して、ようやく脱却できた子どももいます。ネット依存からの脱却は簡単ではありません。基本的にネットの問題の答えはネットにはないのです。子どもたちは日常生活の何らかの問題を抱えていて、それが原因でネット依存になるケースが多いので、その解決こそが近道なのです」。

■脱スマホ依存キャンプ 存続のピンチが一転…

何度も参加しなければならない場合もあるからこそ、続けていきたいというこの「脱スマホ依存キャンプ」だが、今夏、密かに存続のピンチに陥っていた。

実は、キャンプの参加費は4泊5日で1万円。フェリーの往復代、島での食事代、宿泊代、カヌー代、2カ月後の日帰りキャンプの費用など、全てが含まれている。様々な家庭環境の青少年を受け入れるため、できるだけ安く設定していたのだ。

この料金設定は、文部科学省の「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」に採択され、補助金を得ていたから実現してきたが、今年は選に漏れる恐れがあったと竹内准教授は言う。文科省の予算は限られており、審査の結果、他の地域の新規のものを優先するのではないかという不安が募っていた。

そこでスタッフの大学生らは早くからクラウドファンディングを立ち上げ、見事に成立させ、今夏もキャンプは同様の形式で行われることになった。そうした熱意も伝わったのか、その後、文科省は当キャンプを引き続き支援することを決めた。文科省の担当者は「新規を優先させるより中身で判断して採択した」という。

とはいえ来年はどうなるのか。再来年は…。ピンチの状況は続く。クラウドファンディングで集めた資金は、その時に備えてとっておくことにしたという。

こうしたキャンプなどを通して、より多くの子どもたちがスマホ依存からの脱却のきっかけをつかめる機会を提供できるよう、国も大人たちも協力が必要だ。スマホ依存からの脱却が“いじめ予防”にも繋がるなら尚更だ。こうした多様な側面から、子どもたちの未来を支え続ける仕組みが求められている。

執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎