夏休みを前に、

■いじめに繋がるケースも多い「ネット4時間以上」の子どもたち

「報道特集」で2021年12月18日に放送した「スマホ依存の子どもたち」。コロナ禍で深刻化する“スマホ依存”からの脱却を目指す昨夏のキャンプに密着した。YouTubeの視聴回数はじわじわと増え130万回を突破した。

YouTubeのコメント欄を読むと、老若男女を問わず、スマホとの付き合い方に苦労している様子がうかがえる。私もそうだ。自宅にいると、どうしてもリビングでの使用時間が延びてしまい、妻から「いい加減にしたら?」と指摘される。大人でもこうだ。子どもたちにとっては、さらに難しい問題なのだろう。

彼らにとっては、面白いだけでなく、学校生活における連絡や人間関係構築のためにも欠かせないツールでもあるという。

私たちが取材した脱スマホ依存キャンプを企画した兵庫県立大学の竹内和雄准教授(生徒指導論)らが、小・中・高校生1万人近くにアンケート調査(「OOSAKAスマホアンケート2021」)したところ、男女を問わず中高生の3割以上、特に男子高校生の4割以上が「4時間以上」ネットに接続していた。

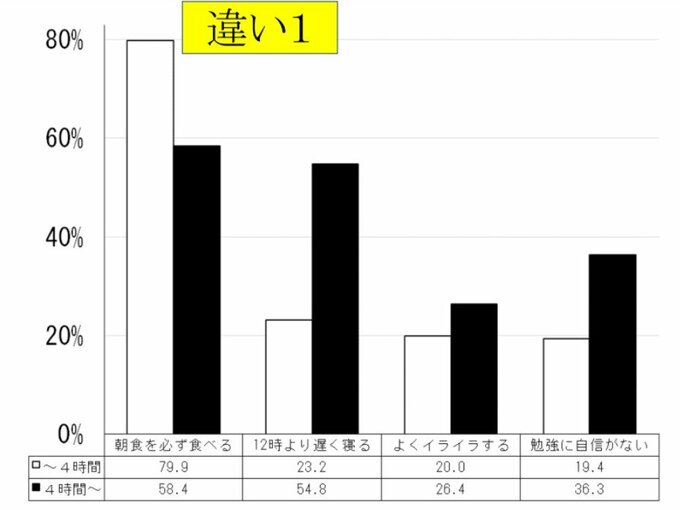

竹内准教授は、この「4時間以上ネット接続(以下、「4時間以上」)」の子どもたちに注目した。例えば夜12時より遅く寝る「4時間以上」の子は半数を超えて54.8%。「4時間未満」の子の2倍以上いた。そして「4時間以上」の子は「よくイライラする」と回答した割合も6ポイント高く26.4%。4人に1人は「よくイライラ」していた。

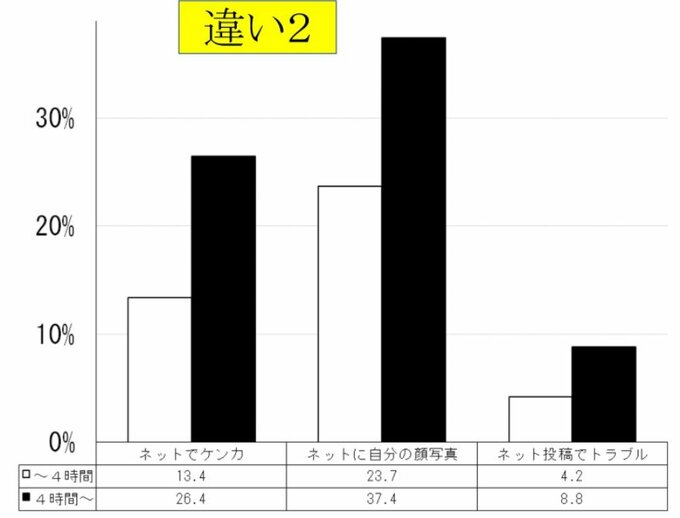

それだけではない。「ネットでケンカ」した経験も「4時間以上」の子は「4時間未満」の子の2倍で26.4%。「ネット投稿でトラブル」になった経験も8.8%と2倍多かった。

こうしたネット上での人間関係のトラブルは「ネットいじめ」や「リアルのいじめ」に繋がるケースも多い。アンケート調査を分析した竹内准教授は「スマホ依存からの脱却は、実は“いじめ予防”対策でもあるのです」と語る。

■「スマホ依存の予防は、いじめの予防に大いに役立つ」

アメリカの精神科医、V.ダンクリー氏も、長時間のスクリーンタイムによる子どもへの悪影響に強い懸念を持っている。著書『子どものデジタル脳完全回復プログラム』(飛鳥新社)によると、長時間のスクリーンタイムによる過覚醒で、気分・不安・認知・行動に関する様々なメンタルヘルスの症状、「デジタルスクリーン症候群」を引き起こし、子どもの場合の典型的な症状として、イライラ・気分の急変・欲求不満への耐性の低下・無秩序な行動・反抗的な行動・社会的未熟さ・不眠症などがあるという。

いじめとスマホ依存についてダンクリー医師に直接聞くと、次のような回答があった。

アメリカの精神科医 V.ダンクリー医師

「もちろん、デジタルスクリーン症候群やスマホ依存の予防は、いじめの予防に大いに役立つと思います。というのも、スマホを持つこと自体に、他人をいじめたり、いじめられたりするリスクがあるからです。また、厳しいスマホ使用の制限によるデジタルデトックス(解毒)を行うことで、感情や衝動性がコントロールできるようになり、幸福感を改善することも事実です。」

「さらに、デジタル上の交流を減らすことで、人と人とのリアルの交流、アイコンタクトや口頭での会話、ボディランゲージを使ったやりとりが増えることにつながります。これらは全て共感性を育むのに役立ちます。他の人の心の状態を見たり感じたりする共感性は、オンライン上でもリアルの世界でも、健康的なやりとりをする上で重要な要素です。」