がれき処理で雇用を創出し、さらに処理コストの削減へ

熊崎風斗キャスター:

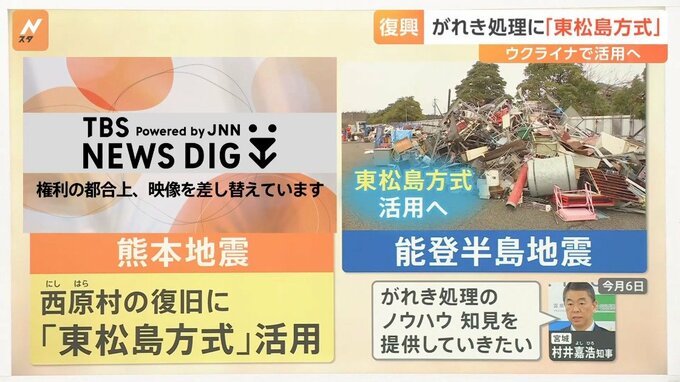

ウクライナ復興で注目されている「東松島方式」と呼ばれるがれき処理の方法があります。

東日本大震災の際、被災現場にあったがれきを、被災者自身が現場でまず仕分けをし、仮置き場に持っていく。それをさらに細かく19品目に分類する。

被災者の皆さん自身がやることで、雇用につながり、コミュニティを生むという役割も担いました。

再利用の結果、リサイクル率は約97%で、処理コストを約150億円削減できたということです。

ウクライナ政府関係者の注目とともに、国内でも、この方式が活用されています。2016年の熊本地震の際は、西原村の復旧に「東松島方式」が活用されました。

今回の能登半島地震でも、「東松島方式」を活用へ。宮城県の村井知事は「がれき処理のノウハウ、知見を提供していきたい」と、現地の状況を把握するため、県の職員らを石川県・能登町に派遣しています。

井上貴博キャスター:

情報をお伝えするうえで便宜上、私たちは「がれき」という言葉を使ってしまいますが、その一つひとつに被災地の皆さんの思い出が詰まっていて。

それを撤去することは第一歩なんだということはわかっているけれども、撤去作業が、現実と向き合うまた一つのつらさになって。

日比麻音子キャスター:

能登半島地震で、被災地に取材をさせていただいたときも、「何年もかけて努力して建てた家が一瞬で崩れてしまった」「家がこんなにも簡単に崩れてしまうんだろうか」とおっしゃっている方もいました。

井上さんが言っていたように、本当にただのがれきではなくて、一つひとつが思い出であったり、夢であったり、思いが詰まったもので、人生の一部なわけですよね。こういった東北の皆さんの積み重ねてきたものが、ウクライナにもつながっていくといいですね。