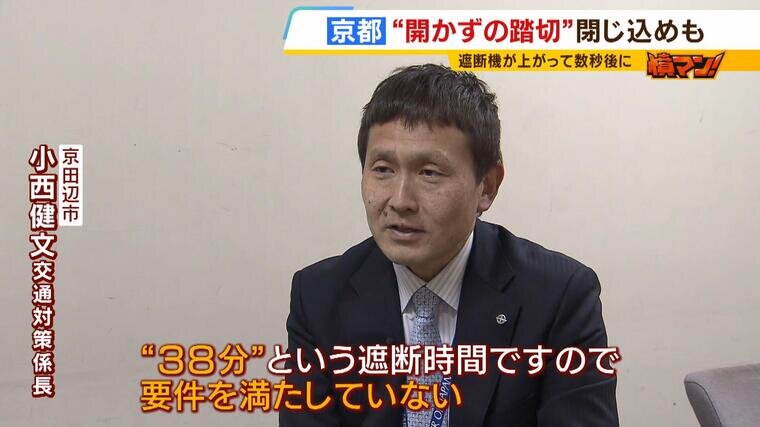

市に聞くと「法律の基準では“開かずの踏切”の認定要件を満たしていない」

多くの人が“開かずの踏切”と話すこの場所について、京田辺市はどう考えているのでしょうか。

(京田辺市 小西健文交通対策係長)「法律の基準で、遮断時間が1時間のうち40分以上となると、“開かずの踏切”という認定がされますが、38分という遮断時間ですので要件を満たしていないのが現状でございます」

国は1時間あたり「40分以上」遮断する踏切を“開かずの踏切”としていて、ここは「38分」のため“開かずの踏切”に該当しないと話しました。

(京田辺市 小西健文交通対策係長)「(Q“開かずの踏切”に近いというのは変わりないのでは?)長いのは長いですが、一定の基準がある以上は…。ただ5年に一度の計測が来年度にありますので、それを見て対策は鉄道事業者と一緒に考えていきたいと思っております」

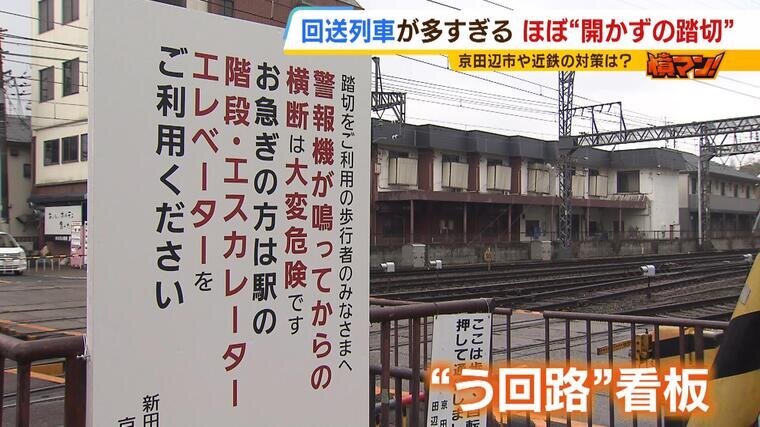

また市は、う回路を案内する看板を設置するなど、今できる対策はしていると話しました。

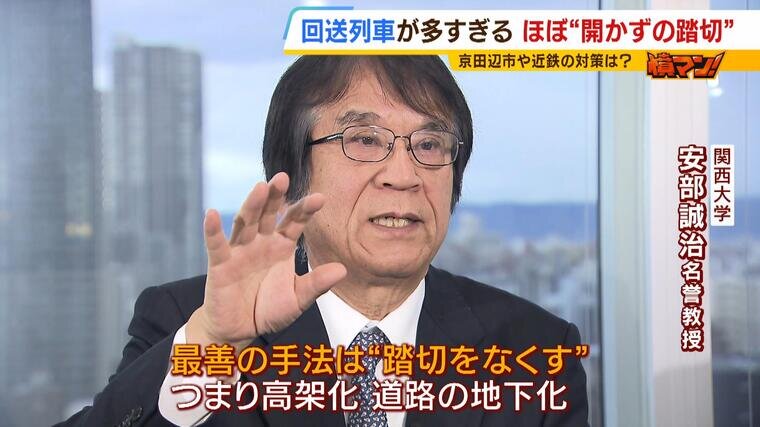

鉄道の専門家は、実質“開かずの踏切”の状態にあり、解消にするためには次のような対策があると提案します。

(関西大学 安部誠治名誉教授)「最善の手法というのは、踏切をなくす。つまり高架化、あるいは道路の地下化が一番いいやり方なんですけど、なかなかいろんな事情がありすぐにはできない。列車の運行本数を削減すれば、遮断棒がおりている時間は短くなりますので、混雑の解消につながるということですね」