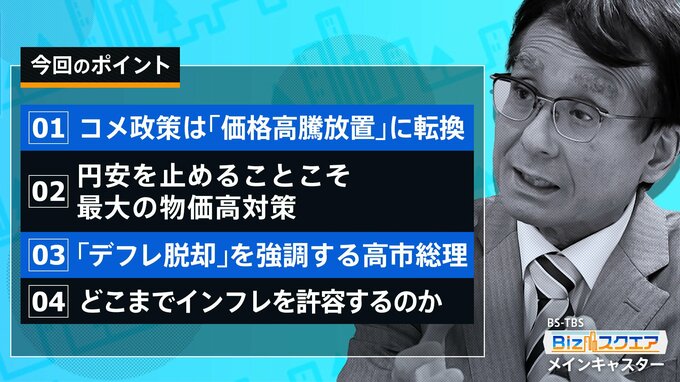

高市政権による経済対策づくりが本格化しています。夏の参議院選挙以来、国民の関心が高かった物価高対策では、消費税減税や現金給付を見送ったことから、大きな柱になるものがなく、パンチの弱い内容になりそうです。経済対策での高市総理の関心は、戦略的な投資などに傾いているようにも見え、物価高対策を最優先に求める世論とは、少しずれつつあるように思えます。

ついにガソリン暫定税率廃止

政府与党で検討が進められている経済対策のうち、物価高対策で一番の目玉になるのが、ガソリンの暫定税率廃止です。夏の参議院選挙の結果を受けて、もはや1リットルあたり25.1円のガソリン暫定税率を維持することは、政治的に困難になっていました。高市政権が最終的に「12月31日廃止」に踏み切ったことは、率直に評価すべきでしょう。

家計1世帯あたりのガソリン消費量は平均で年430リットルなので、1年間で1万800円の減税になります。現在は1リットル10円の補助金が出ているので、現状と比較すれば1リットル当たり15.1円、年間消費では1世帯当たり6700円の負担軽減となります。経過措置として13日からは5円補助金が積み増されるなど、すでに店頭でのガソリン価格は下がり始めていて、対策の中では即効性があるものです。

もっともガソリン暫定税率廃止を巡っては、(1)車保有の是非や運転距離によって恩恵の差が大きいこと、(2)原油価格がすでにピーク時より大きく下がっていること、(3)さらに地球温暖化への対応に逆行することなどから、反対する意見も根強くあります。

しかし、1974年に2年間の時限措置として導入された「暫定税率」が、一般財源に形を変えた上に、51年もの長きにわたって、手付かずであったこと自体、政治の在り方としては誠実さを欠いていたわけで、国民の怒りの対象になるのは当然のことだったと言えます。いったん廃止というのは、当たり前のことです。