世界一の量「日常の中に不発弾」

ラオスは世界一激しい空爆に曝された国でもある。かつてベトナム戦争で、アメリカ軍が北ベトナム軍の補給路遮断などのため、隣国ラオスに対して上空から爆弾を投下。人口1人あたり1トン以上が落とされた。現在も約8000万個の爆弾が国内に残っており、その量は世界一とされている。政府は独自に18個目のSDGsとして「不発弾のない暮らし」を掲げるなど、国をあげて取り組んでいるが、解決への道のりは遠い。

今回、愛子さまの日程の中にも、不発弾の資料館「COPEビジターセンター」への訪問が決まっている。側近によると、愛子さまは現在ラオスの歴史や不発弾について熱心に勉強されているという。訪問当日、義足などを出展する日本の支援団体に話を聞いた。

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 吉田真衣 理事長

「不発弾があるのは、人里離れた山奥だけではないんです。自宅の庭、学校の校庭…日常の中にあって、ラオスの人は脅威にさらされながら生活しています」

記者

「実際に起きた事故としてはどんなケースがありますか」

吉田理事長

「たとえば、農作業で畑を耕しているときに、クワが不発弾に当たって爆発。その方は失明してしまいました。また、運良く見つけたとしても、弾のサイズ・形が球技のボール(東南アジアで盛んなペタンク)に似ていて、子どもたちが認識せず触ってしまうこともあります。不発弾によるラオスでの死傷者は、戦争終結後から現在に至るまでで2万人を超えているんです」

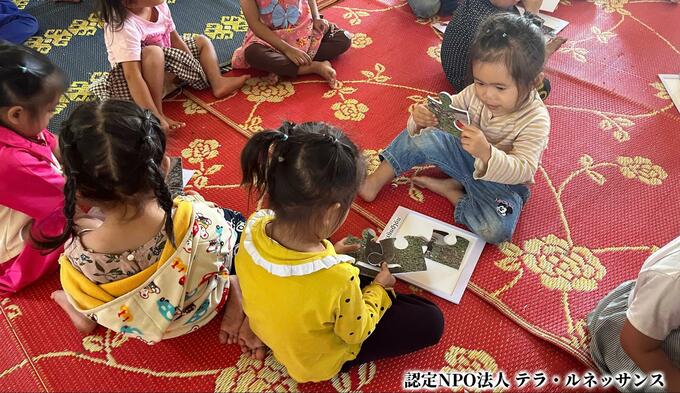

こうした中、団体は現地に渡り、子どもたちに周知する活動を続けている。

吉田理事長

「歌やダンスで覚えるというのをやってもらっています。また、ラオスは多民族国家でみんなラオ語を話せるわけではないので、紙芝居やパズルなどの言葉を使わない学習も。フルーツと爆弾の絵をそれぞれ並べて、どっちが危ないか選んでもらうとかですね」

記者

「子どもにとって身体でそうしたことを覚えるのは大事ですね。一方、先ほどの例だと、農作業で爆発してしまうような、大人や労働者へのリスクもありそうです」

吉田理事長

「大人には、農作業以外ができる環境を整える活動もしています。畑を耕すという作業をしなくても収入が得られるように、たとえば、養鶏・養蜂といった方法を皆さんに教えるとか。働く選択肢を増やすことが、リスクを減らすことにも繋がるという考えです。私たちが現地で愛子さまにお見せする展示には、養蜂で作ったハチミツなども並べる予定です」

吉田理事長

「戦争って、和平合意が結ばれたらそれで終わりじゃなく、まさに現代に残る負の遺産。愛子さまの訪問で、現状に光が当たってほしい。報道を通して、日本中が心を寄せられたら大きな変化だと思っています」