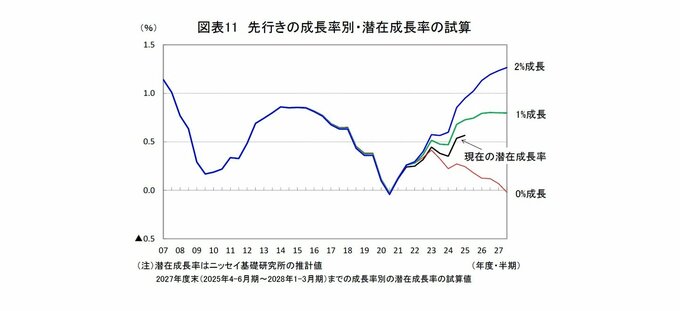

潜在成長率の先行き試算

潜在成長率は現実のGDP成長率に大きく左右される。ここで、先行きの成長率によって将来、過去の潜在成長率がどのように変化するかをシミュレーションした。

前提としては、15歳以上人口、労働力率、総労働時間、資本ストックなどを先行きの成長率に応じて先延ばしした上で、2027年度末まで(2025年7-9月期~2028年1-3月期)の成長率が前期比年率2%、1%、0%で推移した場合の潜在成長率を試算した。

2%成長、1%成長の場合、2027年度末にかけて潜在成長率は上昇し、2027年度下期の潜在成長率は2%成長の場合が1.3%、1%成長の場合が0.8%となる。

0%成長の場合、潜在成長率は足もとの水準から低下し、2027年度下期には▲0.0%となる。

また、2%成長、1%成長の場合は、足もと(2025年度上期)やそれ以前の潜在成長率の水準が現在の推計値よりも高くなる。

2025年度上期の潜在成長率は現時点の0.6%から2%成長で0.9%、1%成長で0.7%となる。逆に、0%成長の場合は2025年度上期の潜在成長率が0.2%まで低下する。

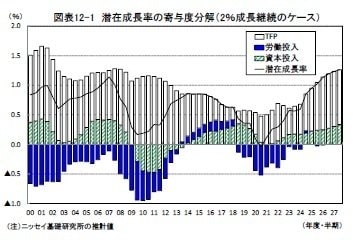

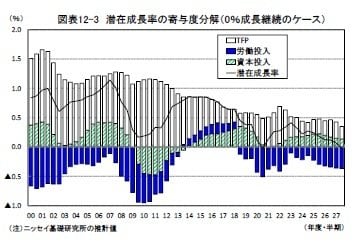

潜在成長率のシミュレーション結果を資本投入、労働投入、TFPに寄与度分解すると、潜在成長率の変化に最も大きく寄与しているのはTFP上昇率の変動である。

今回のシミュレーションでは、実質GDP成長率が高いほど資本投入量、労働投入量の伸びが高くなることを想定しているが、トレンドの変化が潜在的な資本投入量、労働投入量の伸びに影響するため、変化幅は比較的小さくなる。

その結果、現実のGDP成長率の変化の相当部分が現実のGDPと資本投入量、労働投入量の残差として算出されるTFP上昇率の変化となって表れることになるのである。

たとえば、2%成長が継続した場合、2027年度下期のTFP上昇率は現在の0.5%から0.9%まで高まる。

このケースでは、先行きだけでなく足もと(2025年度上期)の潜在成長率も0.3%(0.6%→0.9%)高まるが、このうち0.2%がTFP上昇率の変化(0.5%→0.7%)によるものとなっている。

このことは、資本投入量、労働投入量の伸びが現在とそれほど変わらなくても現実の実質GDP成長率が高まれば、結果的にTFP上昇率が上がることで潜在成長率が高まる可能性があることを示唆している。

需要拡大が潜在成長率を引き上げる

ここまで見てきたように、潜在成長率は概念的には日本経済の供給力を表す指標だが、実際には景気変動などに左右される現実のGDPによって決まる部分が大きい。

したがって、現実の成長率を需要面から引き上げることができれば、その結果として潜在成長率も高まることが期待できる。

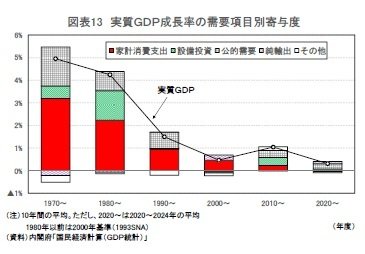

日本の実質GDP成長率の長期推移を需要項目別にみると、家計消費と設備投資の伸びが大きく低下しているのが目立つ。

家計消費の伸びは1970年代の5.3%(年平均、以下同じ)、1980年代が3.7%、1990年代が1.7%、2000年代が0.8%、2010年代が0.4%、2020年以降が▲0.1%と低下傾向に歯止めがかかっていない。

一方、設備投資は1970年代の3.1%から1980年代に7.4%に伸びを高めた後、1990年代(0.1%)、2000年代(▲0.3%)と急低下した。2010年代は2.3%と持ち直したが、2020年以降は0.4%と伸びが低下している。

2020年以降の実質GDP成長率に対する寄与度は、家計消費が▲0.0%、設備投資が0.1%となっており、両者ともに経済成長にほとんど寄与していない。

消費低迷の理由として、家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、マクロ的にみれば消費性向は長期的に上昇(貯蓄率は低下)している。消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みにある。

家計の可処分所得が伸びていない一因は、国全体の所得が家計に十分に回っていないことである。

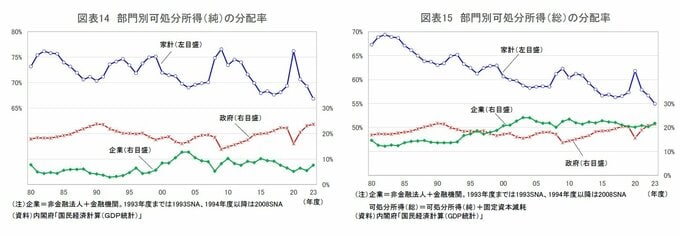

可処分所得の制度部門別分配率を見ると、家計の可処分所得分配率は2023年度には純ベースで66.8%、可処分所得(純)に固定資本減耗を加えた総ベースで55.0%となり、いずれも過去最低を更新した。

家計の可処分所得(総)の分配率は、1980年代の70%近い水準から長期にわたり低下傾向が続いている。

一方、企業の可処分所得の分配率は横ばい圏で推移しているが、政府は新型コロナウイルス感染症の影響で経常移転の支払いが膨らんだ2020年度を除いて、近年は分配率の上昇傾向が続いており、2023年度には純ベース、総ベースともに1990年代初頭のピークに近い水準に達した。

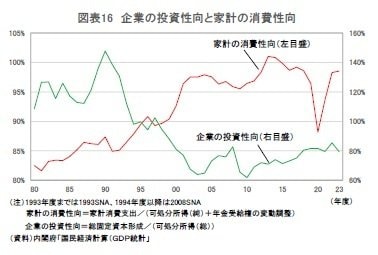

次に、可処分所得を家計や企業がどれだけ消費や投資に回したかを確認すると、家計の消費性向は、1980年の80%台前半から長期にわたり上昇傾向が続き、2013~2014年度にかけては100%を上回った。

消費性向は、2020年度には新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた度重なる行動制限によって急速に落ち込んだが、その後は再び上昇し、2023年度には98.5%となった。

消費性向が100%近い(貯蓄率はほぼ0%)ということは可処分所得のほとんどを消費に回していることを意味する。可処分所得が十分に増えていないことが消費の低迷をもたらしている。

一方、企業の投資性向は、1990年代半ばまでは100%を上回っていた。このことは企業がキャッシュフローを上回る水準の設備投資を行っていたことを意味する。

企業の投資性向は1990年代初頭の150%程度をピークに大きく低下し、1990年代後半に100%を割り込み、2010年には60%台前半と過去最低水準となった。

その後、投資性向は若干持ち直しているものの、100%を大きく下回る水準での推移が続いている。企業は20年以上にわたって、設備投資をキャッシュフローの範囲内に抑えている。

設備投資停滞の主因が投資性向の低下であるのに対し、家計消費停滞の主因は消費の原資となる可処分所得が実質ベースで伸びていないことにある。

家計の可処分所得を増やすためのルートは雇用者報酬(雇用、賃金)のほかに、財産所得(利子、配当)の増加、所得税減税、社会給付の増加、社会負担の軽減など複数ある。

このうち、実質雇用者報酬は2021年10-12月期から前年比マイナスが続いていたが、名目賃金の伸びが大きく高まったことを受けて、2024年4-6月期に前年比1.4%と11四半期ぶりにプラスとなった後、2025年4-6月期まで4四半期連続で増加している。

また、令和7年度の税制改正で実施された基礎控除の引き上げも可処分所得の押し上げに一定程度貢献することが見込まれる。

さらに、財産所得のうち、企業収益の好調を受けてこのところ配当所得は大幅に増加しているが、「金利のある世界」が復活したことにより、先行きは利子所得の増加も期待できる。

問題は、名目所得の増加によってより高い税率が適用される課税所得区分に移行することで、実質的な増税となる「ブラケットクリープ」の問題が手つかずのままとなっていることである。

インフレに応じて所得税率のテーブルを変更し、家計の実質可処分所得を恒常的に増やすことが求められる。

家計消費を中心に現実の成長率が高まれば、それに応じて潜在成長率も上昇し、日本経済に対する過度な悲観論の払拭につながることが期待される。

企業の期待成長率は近年1%台前半で停滞しているが、現実の成長率が高まれば期待成長率も上昇し、投資性向の上昇を通じて設備投資が活性化する可能性が高まるだろう。