なぜSNSでみかけたハーゲンダッツが食べたくなるのか

膨大な情報が溢れる現代消費社会。2020年のデジタルデータの年間生成量は59ZB(ゼダバイト)を超え、2025年には180ZBに到達すると予想されている。

私たちになじみ深いGB(ギガバイト)で換算すると、「1ZB=1兆GB」となり、180ZBが途方もない数字であるとわかるだろう。つまり我々は処理しなくてはいけない情報が昔よりも圧倒的に増えているのだ。

その中で、スワイプ時代と呼ばれるように、我々は指先ひとつで何が必要な情報で、何が不必要な情報か取捨選択している。

ある意味、情報収集や活用が得意な「情報強者」が得をする社会でもあり、特に消費活動においては、情報を持っていることで消費によって生まれる損を回避することに繋がる。

また情報が多いという事は、興味を持つきっかけ=消費したいと思うきっかけも多いことを意味している。この圧倒的な情報が生み出される一番の要因は、我々消費者1人1人がSNSを通じて情報を発信するメディアとなったからだろう。

日々の食事や、自身の武勇伝に至るまで個人の生活を切り売りするかのように日々生成されていく情報。この日々我々を飲み込む情報の波は、〈他人そのもの〉である。

優しく言えば、他人が消費したモノが投稿される→他人が消費したモノは他人の欲望が達成されたことが可視化されたことを意味→そのような情報を見て「いいな」「わたしも欲しいな」と思うのは、その情報に惹かれたのでなく、他人の欲望、ひいてはジラールの言う欲望の対象を欲した模倣の対象(他人)を羨んでいることになるわけだ。

では、なぜそのような「情報=他人が達成した欲望」を我々は羨むのか。それは、無人島の例からもわかる通り、他人の存在が自身の幸福を高次化させるからである。

その新たに生まれた「幸福=新しい自分自身の欲望」を満たすために「消費」を行う。その消費結果をSNSに投稿すると、自身の消費結果は第三者にとっての「新しい欲望=情報」化するのである。

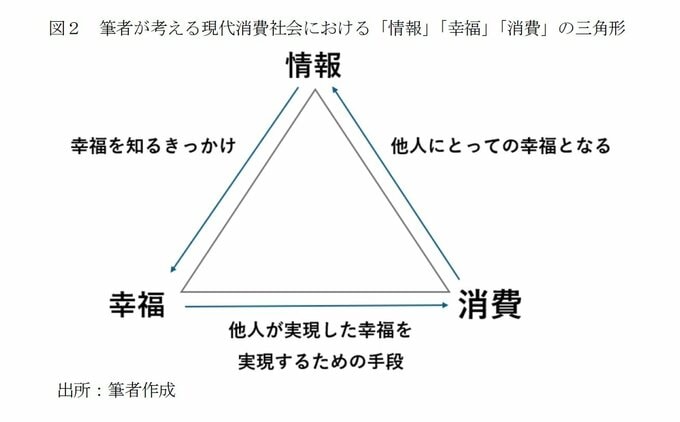

これが「人の幸福は他人(からの情報)によって規定され、高次化した幸福を満たすために、他人から得た情報を消費する」というサイクルを生んでいると筆者は考えるのである。

現代では「情報」「幸福」「消費」を結んだ三角形をSNSが媒介となって成立させるのである。

次にこの三角形の構造についてみてみよう。この三角形はいくつかの前提が揃わないと成立しない。

新作のハーゲンダッツが美味しかった、という投稿を例にすると、まず、Aさんが新作のハーゲンダッツをたまたまコンビニで見つけ、それを購入したところがスタートとなる。

この段階でAさんにとっては、

(1) その商品に関する投稿をしない

(2) その商品に関するポジティブな投稿をする

(3) その商品に関するネガティブな投稿をする

という3つの選択肢がある。

その投稿=情報がBさんのSNSのタイムラインに流れるのは(2)と(3)の場合だろう。Bさんは(3)のネガティブな投稿を見て、それを羨ましいとは思わないため、Aさんの購買結果はBさんにとっての新たな達成したい幸福(自分も食べてみたい)にはならない。

Bさんが「これを消費すれば自分もAさんのように幸せになれると認識」できるのは(2)の商品を買った事実(新しいものを消費した羨ましさ)とそれに関するポジティブな投稿による。

その後、Bさんは、Aさんが達成した幸福を同じように自身も達成しようか否か、検討をするだろう。

そしてBさんにとっては、

(1) 実際に(Aさんの消費を模倣して)購入する

(2) 購入しない(Aさんの消費を模倣しない)

という2つの選択肢が生まれる。

購入しなければAさんが達成した幸福をBさん自身は達成できず、実際に消費する=Aさんが幸福だと感じた手段をマネすることで初めてAさんと「消費を経験した」という同じシチュエーションに身を置くことができる。

そして、実際に食べてみた結果、Bさんにとっては、

(1) おいしい=Aさんが感じた幸福(新しいハーゲンダッツがおいしい)をAさんが達成した手段(ハーゲンダッツを購入しておいしいと感じる)で達成

(2) おいしくない=Aさんが感じた幸福(新しいハーゲンダッツがおいしい)をAさんが達成した手段(ハーゲンダッツを購入して、食べておいしいと感じる)で達成しない

という2つの結果が待っているわけである。

BさんがAさんが幸福を実現した手段をマネをしたこと自体は事実であるが、Aさんが感じた幸福をBさんが同じように感じるには、ただ買って、食べるだけでは達成されない。

実際にBさんもおいしいと感じない限り、Aさんの幸福に繋がった「ハーゲンダッツを購入して、食べておいしいと感じるという幸福への手段」を模倣できていないことになる。

要するに、同じように他人の消費をマネしても、必ずしも自分が幸せになるわけではない。

そして、その消費結果を基にBさんには

(1) その商品に関する投稿をしない

(2) その商品に関するポジティブな投稿をする

(3) その商品に関するネガティブな投稿をする

という3つの選択肢がある。

そして、Aさんの投稿に対するBさんの行動と同様に、Bさんの投稿に対してCさんが行動するというように、次々行動の連鎖が生まれてくることになる。

このように情報、幸福、消費の三角形はある意味if(仮定)が重なることで成立する三角形と言える。

ここまでを整理すると、

「情報」=他人が幸福を実現した手段を可視化したモノ

「幸福」=他人が成し遂げた幸福を自分にとっても幸福になり得ると認識する事=羨ましいと思う事

「消費」=他人が幸福を実現した手段をマネして実際に消費し幸福になる事

と再解釈することができ、自身が消費を通して幸福になった結果が投稿されることにより、その情報は他人にとっての「幸福」=羨ましいと思うモノ、として認識されていくのである。

それ故に自分にとっての「幸福」は誰かにとっての「消費」であり、自分にとっての「消費」は誰かにとっての「幸福」なのだ。自分の三角形は他人にとっての三角形の1辺になっていくのである。