本稿では、人間の「欲望」がいかに生成されるのかを、他者との関係性を軸に考察する。

ラカンの「欲望は他者の欲望である」やジラールの「模倣の欲望」といった理論を手がかりに、欲望が自己完結的に生じるのではなく、常に他者を媒介として成立する構造を明らかにする。

さらに、この欲望の構造が現代社会においてSNSを通じていかなる形で表出しているのかを検討する。具体的には、他者の消費行動が情報として拡散され、それが模倣を誘発し「情報―幸福―消費」の循環を形成する過程を考察する。

欲望は他人の存在によって高次化する

想像してほしい。あなたはまるでターザンのように、生まれた時から無人島で1人孤独に生きてきたとする。

何不自由なく生活していたはずなのに、ある日その島に誰か流れ着いて、自身の知らない文明の道具を使用し、快適そうに生活しはじめたらあなたはどう思うだろうか。

生まれてからそれまでの生き方が当たり前であったらその生活に不自由さを感じないだろうし、そこで生まれる欲求も「こないだ食べた実をまた食べたい」「魚をこの前よりも多く捕獲したい」といった自身の過去の幸福(経験)との比較によって、幸福(理想)は高次化していくだろう。

しかし、その流れ着いた人が、テントを使用して雨風を凌いだり、火で調理したり、釣り竿で魚を釣り始めたら、あなたは「なんて便利そうなんだ」と思うだろう。

その時感じる「いいな…」「欲しいな…」こそ、他人という存在があなた自身の幸福を高次化させた証拠である。

現実的には、このたとえ話のように我々が1人で生きていくことは不可能であり、それは親から始まり、兄弟、祖父母、幼稚園や小学校の血縁のない知人や、街ですれ違う赤の他人に至るまで、幼少期から誰かしらと繋がりを持ちながら生きていく。

様々な人と繋がりを持つが、お父さんの方がおいしそうなアイスを食べている、お兄ちゃんだけが新しい服を買ってもらえた、といった具合に、我々は親や兄弟の存在によってすら自身の欲求を高次化させていく。

この欲求の高次化という言葉、難しそうに見えるが要するに「いいな!!!」「〇〇ばっかりずるい!!」という感情そのものなのである。

フランスの哲学者ジャック・ラカンは「欲望は、他者の欲望である」と著書『エクリ(仏: Écrits)』で記している。人間の欲望は他人の欲望によって媒介され、その欲望を満足させるには他人がその欲望を満足させた方法によって媒介されるという意味だ。

簡単に言えば、あなたの欲望は他人が抱いた欲望及びそれを満たした手段を知ってしまったことで生まれるし、そのあなたの欲望を満たすには、少なくともその欲望を知ってしまったきっかけとなった他人がその欲望を満たした方法じゃないと満たせないよ、という意味だと筆者は解釈している。

ただしここで注意したいのは、この「欲望は他者の欲望である」というラカンの言葉は、単純に「他人が欲しがっているモノを自分も欲しくなる」という話にとどまらないということだ。

もっと根源的に言えば、「他者が何を欲しているのか」という構造そのものを、自分の欲望の拠り所にせざるを得ない、というニュアンスが強い。要するに、自分の欲望は「他者が欲しているもの」を通じてしか位置づけられない、というわけだ。

また、フランスの哲学者であるルネ・ジラールも人間の欲望が他者を模倣することで生まれる「模倣の欲望」理論を展開している。

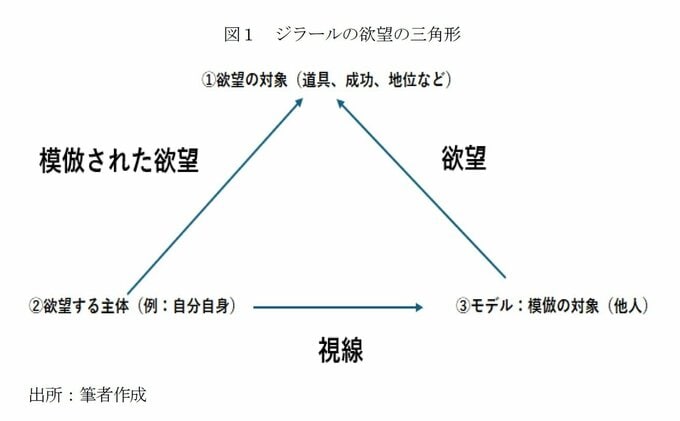

これもラカン同様に欲望は他者の影響によって形成され、自己発生的なものではないという主張で、ジラールはこの欲望構造を①欲望の対象(道具、成功、地位など)、②欲望する主体(例:自分自身)、③モデル:模倣の対象(他人)の3つからなる三角形で表した。

欲望の起源が他者の欲望を真似することであるならば、欲望は対象からもたらされるものではない。従って欲望には実態がなく、満たされることがないわけだ。

なんなら他人が実際に欲しいと思っているモノだけではなく、他人が欲しいと思うかもしれないモノを先回りして予測してそれを欲しいと思うという、なんともややこしい構図すら成立しうるのである。