はじめに

日本雇用者の平均労働時間が減少している。

労働時間の減少は、労働者一人一人の過労防止につながるほか、家事、育児、介護との両立を容易にすることで、より多くの人に労働参加を促す効果が期待できる。

働く意欲がある人が個々の事情に応じた働き方を選べるようになることは、人口減少局面入りしている日本経済を維持していくためにも重要である。

一方、労働時間の減少は、生産性の向上を伴わなければ、労働者の収入が減少するほか、労働供給の不足にも拍車がかかる。

そこで、労働時間の減少の要因や経済への影響を整理したうえで、日本が取り組むべき課題を考える。

若年層の正規雇用を中心に進む労働時間の減少

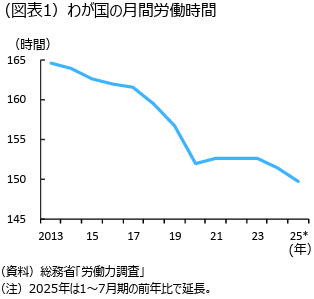

日本の労働時間は減少しており、雇用者の平均労働時間は2025年上期に月150時間を割り込み、2015年の162時間から大きく減少している。

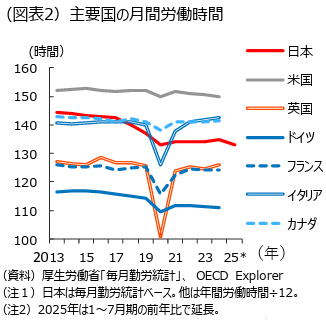

2018年から減少ペースが加速した後、コロナ禍の落ち込みと反動を経て、昨年から再び減少トレンドに戻っている。G7諸国との比較でも、近年の日本の時短幅は大きい。

多くの国で、平均労働時間は概ねコロナ禍前の水準に回復しているが、日本では減少傾向が続いている。このため、米国、イタリア、カナダとの差が開き、G7諸国の中では、下位グループと上位グループのちょうど中央に位置している。

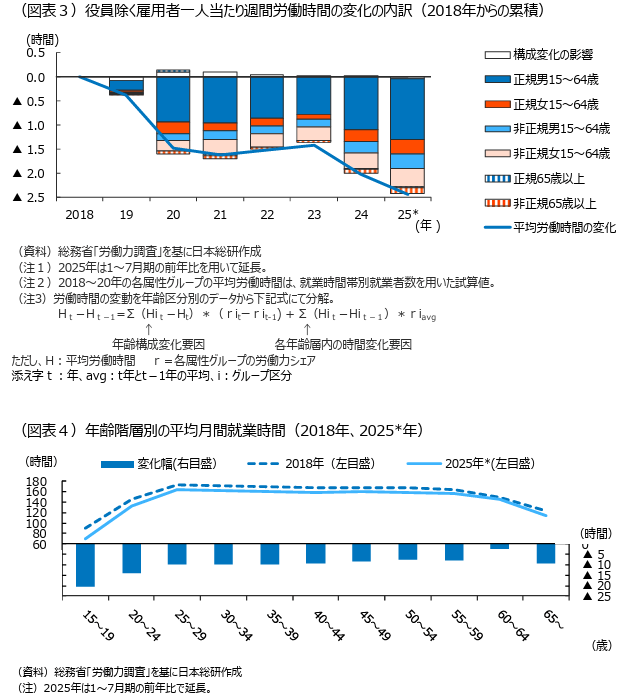

近年の労働時間の減少には、正規雇用の時短が大きく影響している。2018~25年の平均労働時間の変化を寄与度分解すると、正規雇用者の時短が減少幅全体の7割を占めている。とくに男性の減少幅が大きい。

非正規雇用の労働時間も減少しており、減少幅全体の3割に達している。 これに対し、年齢や雇用形態といった構成比の変化は、総じてみれば平均労働時間にほぼ影響していない。

構成変化の内訳をみると、労働時間が短い高齢者の増加は減少幅全体の1割程度にのぼっている。

一方、雇用形態の面では、近年、労働時間が長い正規雇用が女性で増えており、平均労働時間を押し上げている。

高齢化による下押し効果と正規化による上振れ効果がほぼ相殺しあう形となっている。

年齢別に労働時間を子細にみると、若年層ほど減少幅が大きい。

とくに、15~19歳が2018年から25年にかけて約20時間、20~24歳が14時間強の大幅減となった。

これは進学率の上昇によるフルタイム労働者の減少と短時間勤務のアルバイト学生の増加が背景にある。

さらにその上の年齢層でも時短幅が大きく、25~39歳で約10時間の減少となっている。

労働時間が減少している要因

(1)働き方改革関連法の効果

正規雇用の労働時間が大きく減少している要因として、働き方改革関連法施行の効果が挙げられる。

2018年6月に働き方改革関連法(改正労働基準法)が公布され、2019年4月から順次施行されたことが正規雇用者の労働時間を減少させた。

改正内容のうち労働時間に大きく影響したのは、①罰則付きの時間外労働規制の導入と、②有休休暇の取得である。

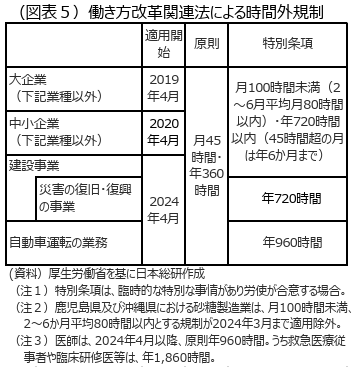

まず、時間外労働規制については、時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間と定められた。

改正前は罰則無しの行政指導であったものが義務化された。

「臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合」にはこれを超えることができるが、その場合でも年 720 時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満となった。

大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から義務化された。

このほか一部の分野(建設事業、自動車運転の業務)については適用が5年間猶予され、一部適用除外を除けば2024年4月からは全面施行となっている。

原則を超える時間外労働を、罰則だけでなく企業経営の面からも遵守性の高いものとするために、中小企業に免除されていた月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率を大企業と同様に50%に引き上げる措置も2023年4月から義務付けられた。

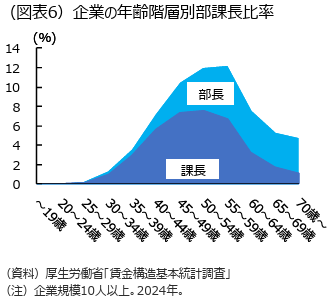

若年層ほど労働時間の減少幅が大きくなっている背景には、もともと若年層ほど労働時間が長かったため、上限規制による時短効果も大きくなったことが指摘できる。

さらに、労働時間規制の適用除外となる「管理監督者」が若年層では少ないため、規制の効果が生じやすくなっている。

有給休暇については、年5日の年休を取得させることが2019年4月から使用者の義務となった。これを受けて、有給休暇の取得率は上昇傾向を強めており、2024年には、統計開始以来最高の65.3%に達した。

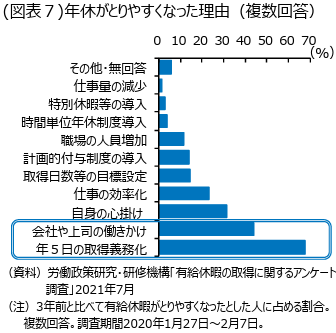

アンケート調査をみても、全体の7割弱の労働者が、年休が取りやすくなった理由として「年5日の取得義務化」を挙げている。

加えて、「会社や上司の働きかけ」が「自身の心掛け」を上回っており、法律改正を機に管理職の間でも有給取得を積極的に促す動きが浸透していることがうかがえる。

(2)就業抑制の影響

パート、アルバイトなどの就業抑制も平均労働時間の押し下げに働いている。

非正規雇用者の賃金が上昇していることを受けて、これまでと同じ労働時間で働くと、配偶者などの扶養を外れ、本人の被用者保険が適用されることで社会保険料を支払う必要が生じるほか、扶養者の所得税が増えることで世帯全体の手取り収入が減少するケースも生じうる。

さらに、企業独自の家族手当の支給要件を超えることで世帯の手取り収入が減るケースもある。こうした「働き損」を防ぐために、労働時間を減らす労働者が増えている。

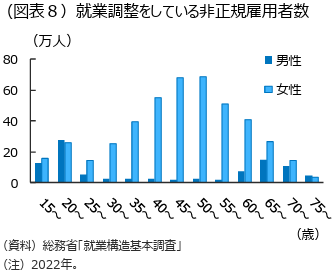

2023年10月から政府が「年収の壁・支援パッケージ」を開始したことなどから非正規雇用者の労働時間は下げ止まっているものの、2022年時点で就業調整を行っている雇用者は、学生アルバイトや配偶者のいるパート女性を中心に約550万人にのぼる。

(3)柔軟な働き方の広がり

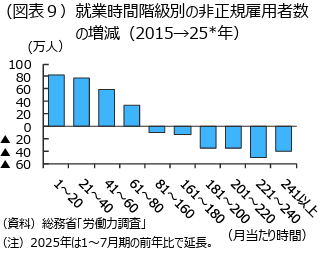

人手不足に対応して、企業が短時間パートなどを活用する動きが広がっていることも、労働時間の減少につながっている。ここ10年の間で週当たり就業時間80時間未満の非正規雇用者が増えている。

この背景には、実質賃金が伸び悩むなかで、世帯収入や生涯年収を底上げするための短時間就労を希望する人が増えていることや、オンラインで求職者と求人をつなぐ「すきまバイト」のマッチングサービスが普及していることなどが挙げられる。

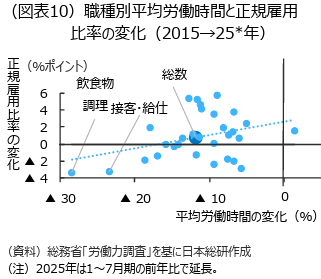

このような短時間雇用者を積極的に活用している一部の職種では、正規雇用比率が低下するとともに労働時間が大幅に減少している。

経済全体でみると過去10 年の間に非正規雇用から正規雇用へのシフトが生じているが、飲食物調理や接客・給仕などの対面型サービス業では正規雇用比率がむしろ低下しており、平均労働時間も2割以上減少している。

労働時間減少に伴う問題

(1)供給制約

日本では、人手不足が深刻化の一途を辿っているだけに、労働時間の短縮が人材難に拍車をかけることが懸念される。

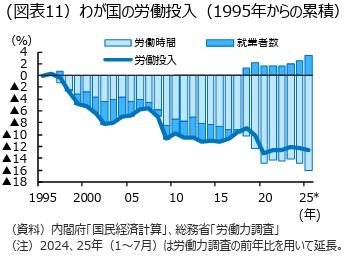

経済全体の労働投入をみると、1990年代半ばから減少に転じており、なかでも、労働時間の減少が主因となっている。

2010年代半ばから女性や高齢者の労働参加が進んだことを背景に、就業者数は増加傾向にあり、労働投入を押し上げている。

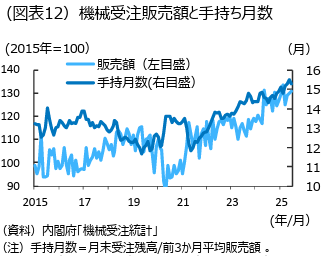

分野別にみると、機械製造、建設、運輸・郵便などで供給制約が強まっている。機械製造業では、電子・通信機械など需要が伸びているにもかかわらず、人手不足を背景に受注の手持ち月数が大幅に増えている。

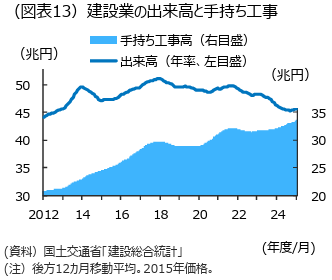

建設業でも、受注は緩やかな増加にとどまっているものの、人手不足による工事進捗の遅延により出来高が減少しており、手持ち工事高がじりじりと積み上がっている。

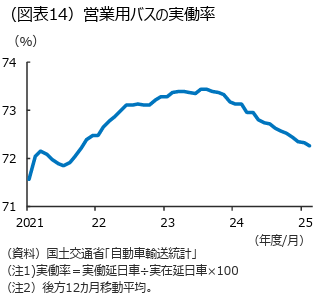

運輸関連では、営業用バスで運転手が不足し、定期運行バスの減便が発生するなど、バスの実働率が低下している。

(2)労働生産性へのプラス・マイナスの影響

①プラスの影響

労働時間の減少は労働生産性にプラス・マイナス双方の影響を及ぼす。

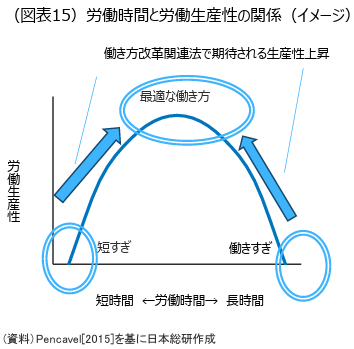

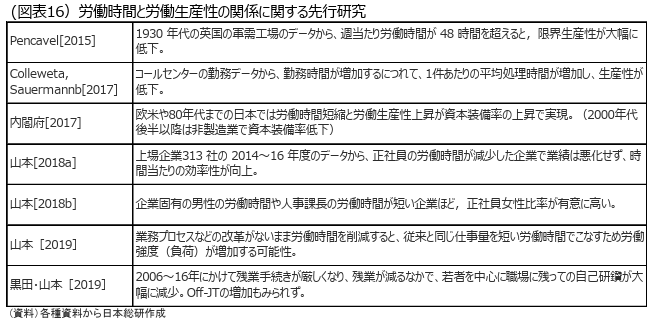

先行研究では、労働生産性と労働時間の間には逆U字型の関係があることが指摘されている。

一定の水準までは、労働時間が長くなるにつれて生産性が向上するものの、その水準を超えると生産性は低下する。

この労働生産性がピークになる水準は一律ではなく、業種、仕事の負担、国によって異なるが、逆U字のピークを超えた「働きすぎ」の是正は、生産性の向上につながるプラスの効果が期待できる一方、ピークよりも労働時間が短い領域では、時短によって「短すぎ」が助長され、生産性にむしろマイナスの影響をもたらす可能性がある。

プラスの効果である「働きすぎ」の是正は、まさに政府が働き方改革関連法を施行した主旨である。

長時間労働の是正が労働生産性を押し上げる具体的な経路として、内閣府[2017]は、

①労働者のモチベーションを高める効果、

②企業に優秀な人材が集まりやすくなる効果、

③離職が減り、採用・教育コストが減る効果、

④企業が業務の効率化を進める効果を挙げている。

実際のデータでも、欧州諸国や80年代の日本にみられる労働時間の短縮は、資本装備率の上昇につながり、労働生産性が上昇したことを示している。

近年の日本でも、上場企業313社のデータ(2014~16年)を用いた分析で、正社員の労働時間が減少した企業で時間当たりの効率性が高まったことが示されている。

長時間労働の是正は、「短すぎ」労働の是正によるプラス効果を促すことが期待される。仮に、夫の長時間労働が是正され、家事育児の参画が増えれば、短時間労働を余儀なくされている妻が労働時間を伸ばすことで生産性を改善させることが可能となる。

職場の労働時間と女性活躍推進の関係を検証すると、男性の労働時間が短い企業ほど、正社員女性の比率が有意に高くなることが示されている。

過去10年ほど、女性の正規雇用者が増え続けている背景には、保育所の拡充、育児休業制度の充実などに加えて、男性の長時間労働の是正も挙げられよう。

②マイナスの影響

労働時間の減少が生産性にマイナスの影響を及ぼす可能性もある。

第1に、労働時間の減少が若年層を中心とする職場内訓練を減少させることが挙げられる。

日本では、未熟練の新卒者を一括採用し、現場教育によって育成することが一般的であるため、労働時間の減少は訓練時間の減少に直結し、最適な労働時間を下回る可能性がある。

2006~16年にかけて残業手続きが厳しくなるなかで、若者を中心に職場に残っての自己研鑽が大幅に減る一方、個人による自己啓発や企業による職場外の訓練機会は増えておらず、人的資本形成が不十分となった可能性があるとされている。

第2に、柔軟な働き方の広がりが教育投資の減少を通じて、労働生産性を低下させる可能性である。

すきまバイトのような働き方は、正規雇用者に比べると、企業による教育訓練の機会が少ない。そもそも教育訓練がさほど必要ではない仕事で活用されていることが多い。

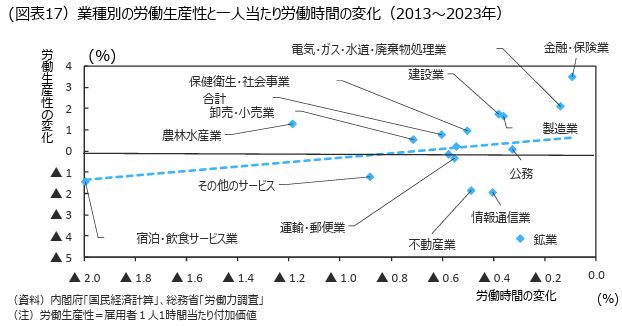

労働時間の減少と労働生産性の関係を業種別にみると、労働時間が減った業種ほど、労働生産性の改善が鈍い、もしくは低下する傾向がある。

景気循環の影響で労働生産性の低下と労働時間の減少がともに生じた可能性はあるものの、労働時間の短縮が労働生産性を押し下げる上記のメカニズムが作用した可能性もある。

労働時間の減少への対応

(1)労働生産性の向上

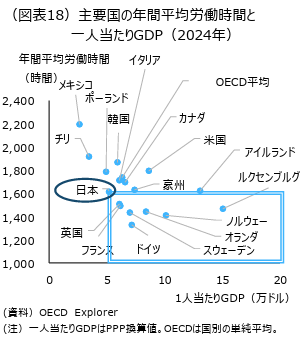

労働時間の変化(%)労働時間の減少に対応するために、労働生産性の改善に向けた取り組みを強化していく必要がある。日本の平均労働時間をOECD諸国と比較してみると、2024年に1,627時間と、OECD平均の1,736 時間を下回る。

もっとも、一人当たりGDPと併せて比較すると、日本よりも労働時間が短いにもかかわらず、1人あたり所得が多い先進諸国は多く、こうした国へのキャッチアップが求められる。

生産性改善のためには、ビジネスモデルの見直し、省力化投資やAIの活用など、ソフト・ハード両面からの対応が必要である。

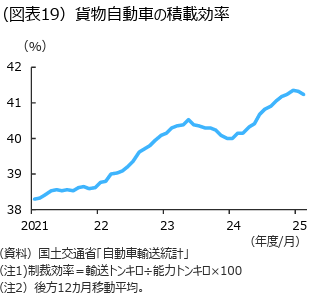

たとえば、貨物輸送の分野では、時間外労働規制の強化を受けた共同配送などの取り組みが奏功し、積載効率が改善している。

他の分野でもこのような従来の枠組みを超えた取り組みが急がれる。

残業を前提としたままの業務プロセスの下で、規制による時短だけが進むと、労働者への過度な負担、サービス残業の増加、残業規制の適用除外者への業務集中などが生じ、結果として労働生産性が低下する可能性もある。

従来の業務プロセスを変更する場合、新たな機器の導入などが必要となるが、定着までに時間がかかる場合、先行きの人手不足を見据えた行動も必要である。

時間外上限規制は、企業の生産性の伸びを短期的には低下させるものの、中長期的にはむしろ改善させる「Jカーブ効果」が確認されている。生産性改善と時短の両立に向けた体制の構築が急がれる。

(2)潜在労働力の発掘

潜在労働力の発掘に向けた取り組みも急ぐ必要がある。パート、アルバイト等の就業抑制への対応はその最たるものである。

近年の税制改正で「年収の壁」の解消に向けた取り組みが実施されているものの、問題の本質は税制ではなく社会保険制度である。複雑で公平性にも課題がある社会保険制度を整備することで、望ましくない「時短」を解消することが求められる。

また、柔軟な働き方をさらに進めることも重要である。働く意欲があるものの、条件が合わず就労を躊躇する人を減らしていくためには、フレックスタイム制や半日休暇制度の普及などが不可欠である。

こうした制度を利用する人としない人の間の公平感を保つ処遇システムを構築することは、雇用者に一律の条件を当てはめる労務管理よりも手間やコストがかかるが、潜在的な人材を掘り起こし、事業を続けていくためには避けて通れない課題となっている。

(3)規制の見直し

労働時間規制についても改善の余地がある。

第1に、現状の時間規制が業務実態に合っていない高度専門職の取り扱いを整備することである。

①管理監督者として残業規制の適用除外になるスタッフが法律の想定を超えた範囲に及んでいること、②大学で教育・研究に従事する研究者のように裁量的業務が含まれている業務に適した制度がないことなどを問題視している。

働き方改革関連法においては、高収入の専門職を対象に「高度プロフェッショナル制度」として、自律的で創造的な働き方を目指し、労働時間や割り増し賃金への規制を受けない制度が創設された。

もっとも、この制度は全国で1,390人(2025年3月現在)にしか対象となっておらず、例外的な存在にとどまっている。

将来的に高度プロフェッショナルになりたいが、今はまだ経験が浅く収入も低い高度専門職の若年層のなかには、時間外規制により望ましい働き方を実現できていない労働者がいる可能性がある。

医師については、追加的な健康確保措置を規定したうえで、「高度な技術習得のために長時間修練する必要がある医師や研修医、専攻医」が一般の医師よりも残業上限が長くなっている。高度専門職についても同様の制度を整備する余地がないか検討すべきだろう。

第2に、上記とは対照的に、長時間労働で生産性が低下している分野への対応である。

36協定を結べば、年720時間までの時間外労働が可能であり、実態としての残業規制は緩い。また、「管理監督者」などの労働時間規制の適用除外が長時間労働是正の効力を弱めていると指摘されている。

第3に、生産性の向上に向けて、年休について1週間単位の取得義務を検討する余地がある。

国際的には1週間単位(最低6労働日の連続)の年休が求められていることに加え、最低年3労働週の有給休暇を保証し、分割取得する場合でも連続2労働週以上とされている(1970年のILO第132号条約)。

国民の祝日が多く、細切れで休暇を取得することに企業も労働者も慣れている日本社会において、連続2週の有給取得義務には抵抗が大きいと考えられるが、ストレスの多い現代社会において連続休暇の取得で心身共にリフレッシュすることは重要であり、1週間単位の取得ですら義務化されていない現状を改める必要がある。

おわりに

働き方改革関連法の施行を受けて、長時間労働が是正されていることは評価できる。

ただし、現在の労働時間制度には課題も残る。

仕事のあり方は多様であり、一律の規制は実態にそぐわない面もある。供給制約が生じている分野を中心に、労働時間規制が行き過ぎているとの声も多いが、大きな支持を集めるには至っていない。

経済成長の鈍化や少子化に歯止めをかけるには、女性の活躍推進が不可欠であり、ワークライフバランスの改善が重要であるという認識や、長時間労働が過労死、過労自殺の要因であるという認識が広がっていることが背景にあるとみられる。

いたずらに複雑な制度となることを回避しつつ、さまざまな仕事の実態にあった規制を構築していくことを引き続き検討していく必要がある。

※なお、記事内の図表や注記については掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。

※情報提供、記事執筆:日本総合研究所 調査部 主任研究員 小方尚子