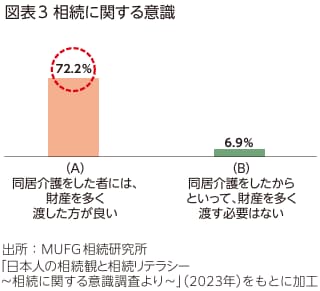

冒頭でご紹介した意識調査の中で、子どもへの財産の配分として、「介護をした者には多く渡した方が良い」か、それとも「介護をしたからといって多く渡す必要はない」か、どちらに考えが近いか聞いたところ、圧倒的に前者が多数でした。

日本では昔から、面倒をみた子どもが多く相続すべきである、という「対価型相続」という考え方がありますので、納得感がありますし、「家族には迷惑をかけたくない」という思いの裏返しかもしれません。

では、介護をした者が相続で多くの財産を受け取るには具体的にどうすればよいのでしょうか。

子どもは相続人として遺産分割協議で寄与分を主張することができますが、子どもの配偶者は相続人ではありませんので、そもそも遺産分割協議に参加することができません。

それでは不公平だ、ということで、平成30年の民法改正で特別寄与料制度が創設されました。

これは相続人以外の親族(子どもの配偶者も含まれますが、内縁の夫や妻は含まれません)が無償で介護等をしたときに、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度ですが、実際に金銭を受け取るには請求する必要があるため、中には躊躇される方もいるかもしれません。

なお、相続人による寄与分も、相続人以外の親族による特別寄与料も、算出するための具体的な基準はなく、基本的には当事者間での話し合いになります。

そして、それぞれの主張に隔たりがある者同士の話し合いは、時に最後までかみ合わないことも珍しくありません。

子どもや子どもの配偶者など親族から介護を受ける可能性がある場合、必ずしも親族からの介護が当たり前ではなくなってきたことを認識することが大切です。

将来の相続時のトラブル防止に向けた対策としては、主に2つあると思います。

1つ目は、介護を受けることになった場合、無償ではなく、見合う費用を計算して相手が親族でも定期的に支払うことです。介護事業者の設定している料金等が参考になると思います。

「そんな水くさいことは… 」と思われるかもしれませんが、費用を支払うことで、遺産分割協議での寄与分を巡る争いや、相続人に対する特別寄与料の請求を避けられる可能性がありますので、家族への思いやりとして検討されることをお勧めします。

2つ目は、介護をしてくれた人に遺言で財産を多く遺すことです。法的に有効で執行可能な遺言があれば、遺産分割協議は不要ですし、相続人以外の介護者(子どもの配偶者等)にも確実に財産を遺すことができます。

最終的にどの程度の介護を受けることになるか分からないので悩ましいとは思いますが、介護を受けているうちに意思能力や気力が低下して遺言を作成できなくなり、結果的に、介護をしてくれた人に大きな負担をかけてしまう可能性もあります。

介護を巡る最近の傾向も勘案して、早いうちに感謝の気持ちを形にしておくことが大切です。

情報提供、記事執筆:MUFG相続研究所 所長 入江 誠