日経平均株価上昇と日本の長期金利高止まりの背景

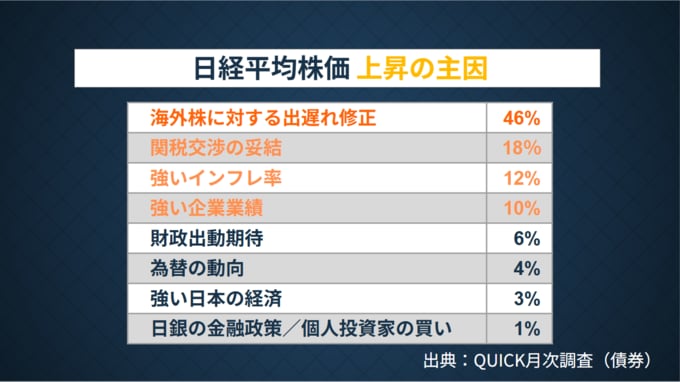

一方、日本では日経平均株価が堅調に推移する中、長期金利が17年ぶりの水準に高止まりしています。QUICK調査では日経平均上昇の主因として「海外株に対する出遅れ修正」が46%と最多でした。

そして長期金利上昇の要因については次のようになっています。

末廣氏は「長期金利が高止まりしている理由については、コンセンサスがあまり形成されていない印象。政治の不透明感は残っているものの、石破政権が財政健全化を主張していることを考えると、政治的要因で長期金利が上がることにはなりにくいだろう」と分析します。

そのうえで末廣氏は「10年金利1.6%はちょっと高すぎる」という見解も示しました。「日銀の今後の利上げ見通しを見ると、ターミナルレートの中央値は1.0%です。政策金利が最終的に1%だとすると、理論的には10年間1.6%で運用した方が、短期金利で10年間運用するよりも確実に勝てるからです」

そのうえで高止まりについては「さまざまなリスクプレミアムが上乗せされている可能性がある。特に9月末が半期末であることから、決算に向けた投資家のリバランスがあるのかもしれません」と指摘します。

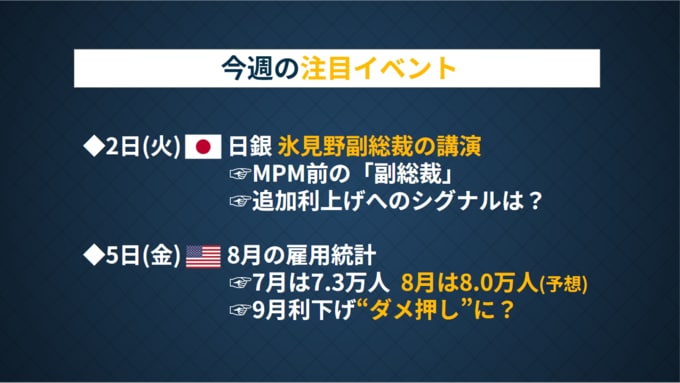

今週は2日(火)に日銀の氷見野副総裁の講演があります。末廣氏は「氷見野さんは金融庁長官経験者でもあり、実質金利が低い状態が続くと資産価格が上がりすぎることを懸念している。日経平均が4万円を超え、都心のマンション価格も上昇している現状を踏まえると、利上げに前向きな『タカ派的』な発言をする可能性がある」と予想しています。

また、5日(金)には米国の8月雇用統計が発表されます。大幅な下方修正を経たあとだけに注目されていますが、末廣氏は市場は大きく反応しないのでは、と予想します。「市場予想は8万人増だが、雇用統計の反応はあまりないとみる。というのは9日にベンチマーク改定が行われ、過去の数値が6〜7万人ほど下方修正される可能性があるからだ」としています。

日米の中央銀行が金融政策を決める会合を開く9月。両者の判断、そしてその背景を注視していく必要がありそうです。

(この記事は9月1日(月)に配信した「The Priority」から一部内容を抜粋したものです)