データからみるメタボ該当者・予備群の4つの課題

男性・シニア層で高止まりするメタボ該当者の割合

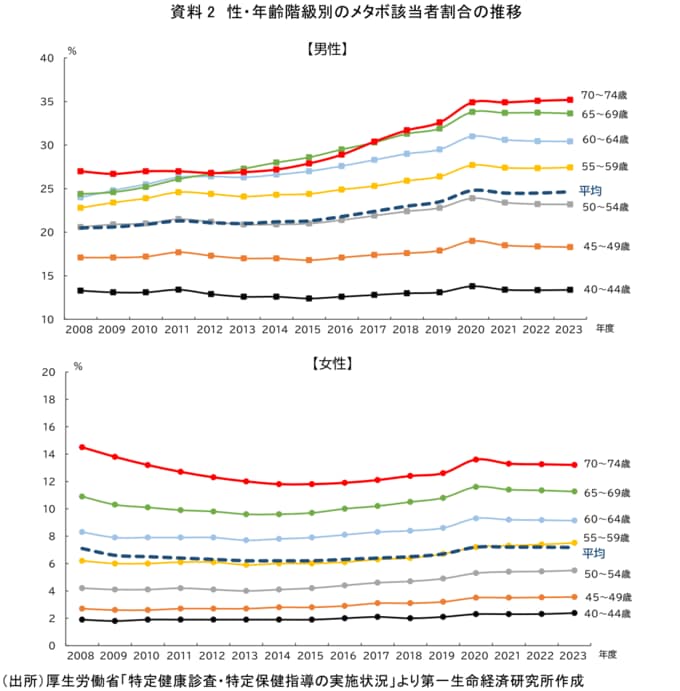

男女を合わせた全受診者に占めるメタボ該当者の割合は16.6%で、特定健診が導入された2008年度の14.4%と比べて約2ポイント上昇している。そこで、まず2008年度からのメタボ該当者の割合の推移について、性・年齢階級別に確認する。

2023年度のメタボ該当者割合の平均は男性24.7%、女性7.2%で、男女ともに前年度と比べて大きな変化はなかった。男性では依然として約4人に1人が該当し、高止まり傾向にある。

同じ年齢階級で比較すると、男性の該当者割合は概ね女性の3倍程度高く、男女ともに年齢が上がるにつれて割合も高まっている。

特に70~74歳で該当者割合が最も高く、男性約35%、女性約13%にのぼる。特定健診対象者の中でも相対的に人口が多いシニア層の健康管理は、引き続き重要課題といえる。

保険者の種類別にみた特定健診対象者数とメタボ該当者・予備群の割合

先に示した分析では、全受診者を対象に、性・年齢階級別のメタボ該当者割合の推移を確認した。

一方、特定健診の対象者が加入する保険者の種類によって年齢構成や職業、生活環境等は異なることから、健康状態や生活習慣病のリスクにも影響が及ぶと考えられる。

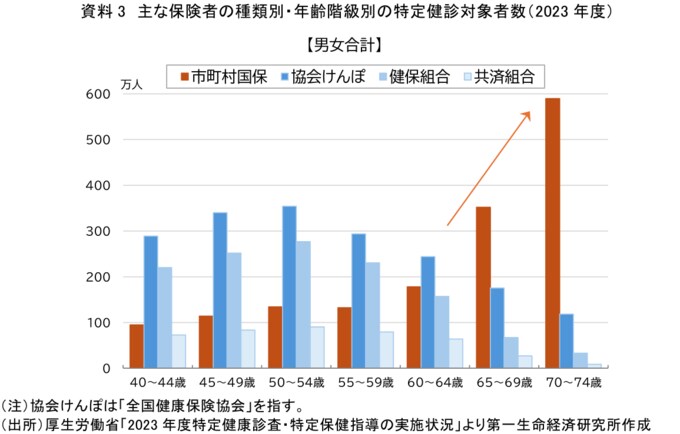

そこで、主な保険者の種類別・年齢階級別に、2023年度の特定健診対象者数を確認する。

市町村国保は、主に75歳未満の自営業者やフリーランス、パート・アルバイト、企業を退職したシニア層やその配偶者等が加入する。一方、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合)は主に企業の従業員とその被扶養者が対象となる。

市町村国保の特定健診対象者数は、65歳以降で顕著に増加している。これは、主に企業の退職に伴い被用者保険から居住地の市町村国保へ移行するためと考えられる。

被用者保険の被扶養者についても同様の動きとなる。ちなみに、男女別にみても同様の傾向であった。

なお、2023年度の特定健診実施率(受診者/対象者)は、全体で59.9%のところ、保険者の種類別では、健保組合が82.9%と最も高く、次いで共済組合82.6%、協会けんぽ58.7%となっており、市町村国保は38.2%に留まる。

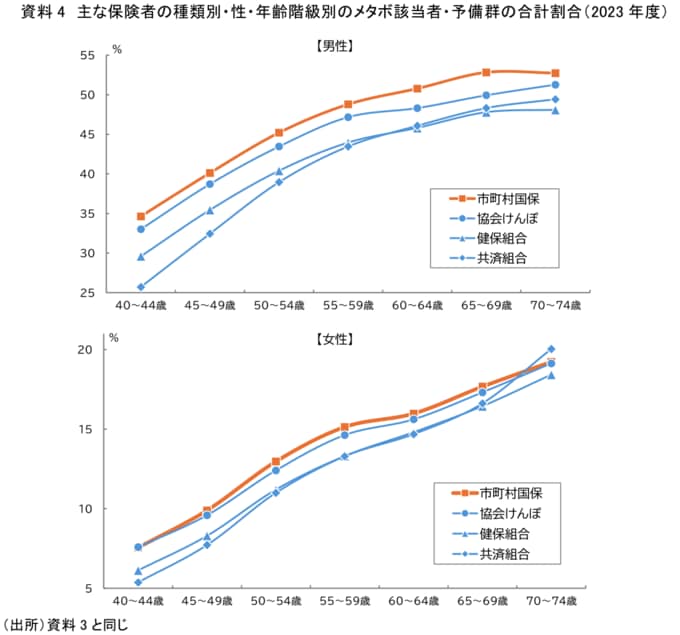

次に、保険者の種類別・性・年齢階級別でメタボ該当者・予備群の合計割合(2023年度)を確認する。

男性では全ての年齢層で市町村国保の受診者が最も高く、女性でも概ね市町村国保が高かった。

この結果から、同じ年齢層でも加入する保険者の種類によってメタボ該当者・予備群の割合に差が生じていることがわかる。

特に市町村国保では、同割合が高い傾向にある65歳以上の対象者が他保険者から移行してくることに加え、人数も最も多くなるという構造的な課題が浮き彫りになった。

生活習慣病関連の治療薬を服用している人の割合

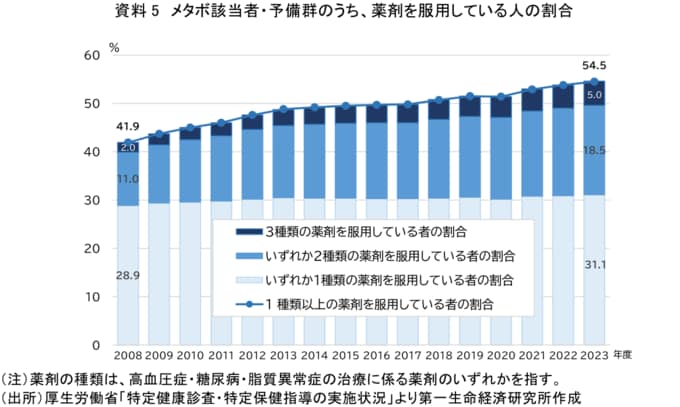

次に、メタボ該当者・予備群において、高血圧症・糖尿病・脂質異常症など生活習慣病の治療に係る薬剤を服用している人の割合をみてみよう。

「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」のデータを遡ると、メタボ該当者割合の増加とともに、高血圧症・糖尿病・脂質異常症の治療に係る薬剤を1種類以上服用している人の割合も増加傾向にある。

2023年度には、メタボ該当者・予備群のうち1種類以上の薬剤を服用している人の割合は54.5%に達し、約2人に1人が服薬治療を受けていることになる。

疾患リスクが早期に発見され、適切な治療につながっている側面がある一方、2種類及び3種類の薬剤を服用している人の割合が右肩上がりとなっている。

食事や運動などの生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合もあり、薬物療法を併用するケースが増えている状況を示しているとも考えられる。

「薬を飲んでいるから大丈夫だろう」という安心感を持つこともあろうが、かえって生活習慣を見直そうとする意欲を弱めてしまうのではないかという懸念も否めない。

主な傷病別にみた「自覚症状なし」での受診理由

前述の通り、2023年度の特定健診実施率は59.9%で、前年度(58.1%)より上昇したものの、国の目標である70%以上には届いていない。

特定健診などの健診には、症状がない段階で体の異常や病気の兆候を見つける役割があるが、依然として特定健診対象者の約4割(約2,087万人)は受診していない。特に市町村国保で約6割、協会けんぽで約4割が未受診である。

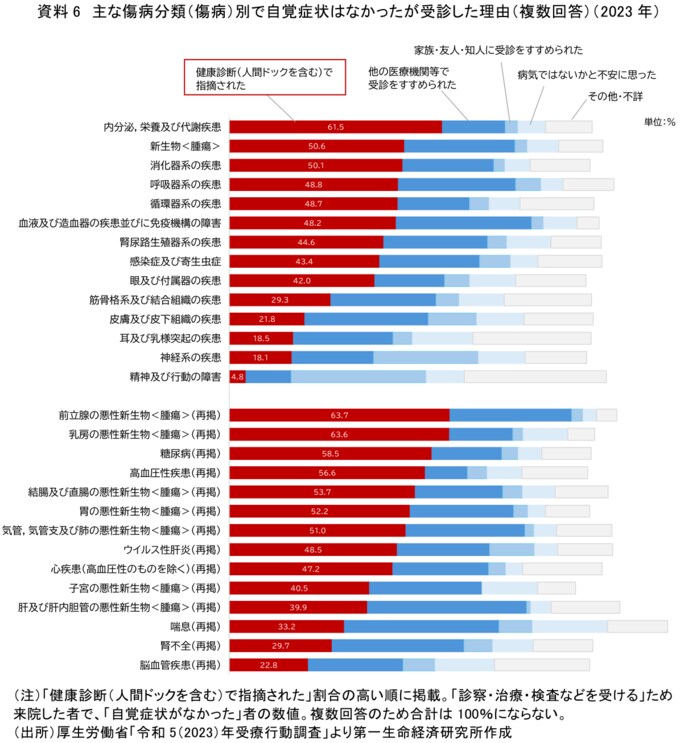

ここでは、厚生労働省が公表する別データになるが、「令和5(2023)年受療行動調査」に基づき、主な傷病分類(傷病)別に、自覚症状がなかった人が受診した理由について確認しておく。

受診理由のうち、「健康診断(人間ドックを含む)で指摘された」割合が高い傷病は、糖尿病等の「内分泌,栄養及び代謝疾患」や、前立腺や乳房の悪性新生物等の「新生物<腫瘍>」、高血圧性疾患等の「循環器系の疾患」といった、生活習慣病や悪性腫瘍等が並ぶ。

こうした疾患では、早期発見・早期治療のために定期的な健診やがん検診を受けることが極めて重要といえよう。