「最期の居場所」としての期待度-高齢者向け施設・自宅・医療機関

上述の通り希望する「最期の居場所」に関する調査の結果は「さまざま」である。

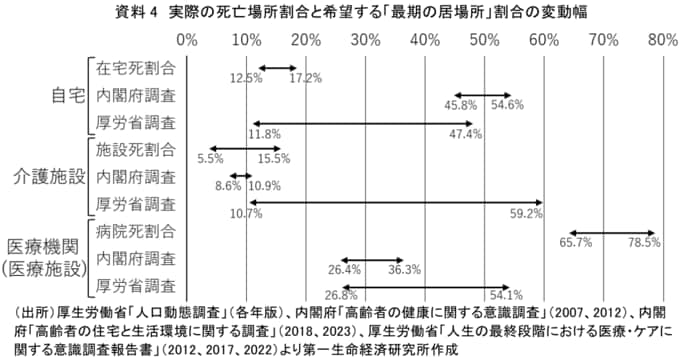

一方、資料4は資料1〜3の割合の変動幅をまとめたものであるが、実際の死亡場所の構成比と調査結果が示す希望する「最期の居場所」の割合には少なからず乖離が認められる。

2011~2023年の在宅死割合は12~17%台で変動しているが、希望する「最期の居場所」を「自宅」と回答した割合は内閣府調査では45~54%台、厚労省調査では11~47%台となっている。

また、2011~2023年の施設死割合は5~15%台で変動しているが、希望する「最期の居場所」を「介護施設」と回答した割合は内閣府調査では8~10%台、厚労省調査では10~59%台となっている。

一方、2011~2023年の病院死割合は65~78%で推移しているが、希望する「最期の居場所」を「医療機関(医療施設)」と回答した割合は内閣府調査では26~36%台、厚労省調査では26~54%台となっている。

変動幅を踏まえると、確かに希望する「最期の居場所」に関する国民意識はおかれた状況などによって揺らぐものではあるが、2010年頃以降の高齢者向け施設・自宅を「最期の居場所」にしたいという「期待度」は、ケースによっては、2010年頃以降の死亡場所の構成比における施設死・在宅死の割合を上回る水準であると示唆される。

また、2010年頃以降の医療機関を「最期の居場所」にしたいという「期待度」については、ケースに関わらず、2010年頃以降の死亡場所の構成比における病院死の割合を下回る水準であると示唆される。

2010年頃以降の日本では死亡場所の割合変化において施設死・在宅死の割合が増加し病院死の割合が減少している。

国民意識が死亡場所の割合変化にどのように影響するのかという視点で考えると、「最期の居場所」に対する国民の「期待度」が施設死・在宅死・病院死の割合変化に作用している可能性は指摘できる。

揺らぐ「最期の居場所」

国民意識については2010年頃以降においても絶対的なものではなく、おかれた状況などによって揺れ動くものであることが指摘できる。

一方で、実際の死亡場所の構成比と調査結果が示す希望する「最期の居場所」の割合には少なからず乖離が認められ、「最期の居場所」に対する国民の「期待度」が死亡場所の割合変化に作用している可能性が示唆された。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員 須藤智也)