伝統的な組織風土は従業員にどんな影響をもたらすのか

組織風土の測定については、実は学術的にも研究が蓄積されている。

組織風土を測定する尺度は様々あるが、ここでは、日本の民間企業に勤める正社員を対象として妥当性が証明されている組織風土尺度12項目版(福井ら, 2004)を紹介する。

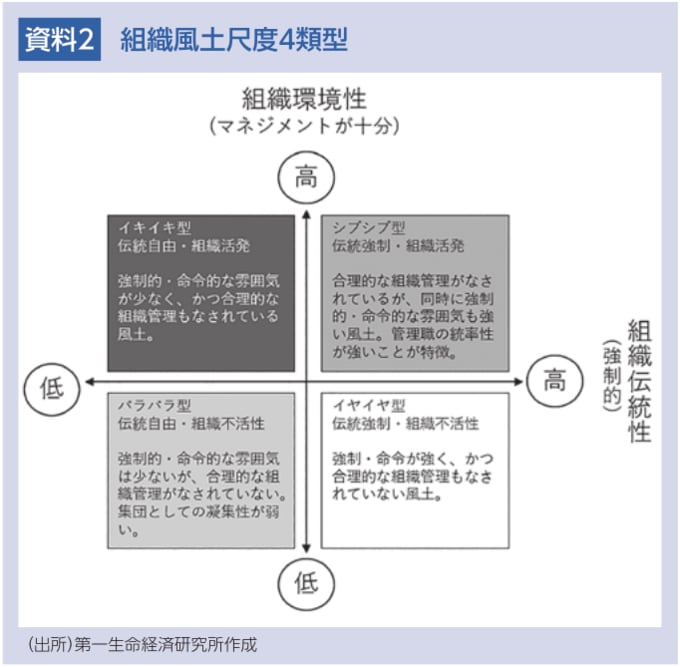

この組織風土尺度は、強制的・命令的で封建的な風土を表す「組織伝統性尺度」と、従業員の参加度が高く合理的な組織管理がなされている風土を表す「組織環境性尺度」の2つの下位尺度が存在する。

それぞれの尺度の具体的な設問文を抜粋すると、組織伝統性尺度は「会社には個人の存在を無視するような風潮がある」「会社の伝統や習慣は、かなり強制的なものと考えている社員が多い」等、組織環境性尺度は「会議の成果は、必ず次の仕事に活かされている」「中間管理職の注意・指導が細やかだ」等の設問から構成されている。

この2つの尺度の高低によって、組織風土をイキイキ型、シブシブ型、バラバラ型、イヤイヤ型の4類型に分類している。

JTCと言われている企業は、資料2の右側に位置する、組織伝統性が高く組織環境性も高いシブシブ型、組織伝統性が高く組織環境性が低いイヤイヤ型に分類される。

この4類型を多重比較したところ、従業員の精神健康度合いの高さは、イキイキ型(組織伝統性が低く、組織環境性が高い)、バラバラ型(組織伝統性も組織環境性も低い)、シブシブ型(組織伝統性も組織環境性も高い)、イヤイヤ型(組織伝統性が高く、組織環境性が低い)の順になることが明らかにされている。

ここで注目したいのが、組織環境性が低いバラバラ型よりも組織環境性が高いシブシブ型のほうが精神健康度合いが低いことだ。

この結果から、たとえ組織環境性が高かったとしても(合理的な組織管理がなされていても)、組織伝統性が高ければ、従業員の精神健康度合いは低くなることがわかる。

会社の伝統や習慣を強制する等といった、強制的・命令的な雰囲気が強い組織風土がもたらす従業員への影響が意外に大きいことは留意しなければならない。

また、組織伝統性が高ければ高いほど、量的労働負荷が高く、グループ内・間の対人葛藤が高く、技能の活用度が低く、役割葛藤が高く、仕事の裁量度が低いことも確認されている。

組織風土は、従業員の精神健康度合いに影響を与えるだけでなく、職場の活性化、生産性にも影響を及ぼす可能性がある非常に重要な要素でもあることがわかる。

組織風土変革の第一歩として、まずは自社の組織がどの組織風土に位置するか現状把握が大切だ。

また、「JTC」は、従業員の自社への主観的な評価である。

たとえば、従業員一人ひとりと役割期待やキャリア形成について対話し、納得感を持って仕事をしている状態であれば、たとえ第三者からみて会社の伝統や習慣を強制されている状態だったとしても、「強制的に働かされている、JTCは悪だ」と思わないだろう。

組織風土改革にあたっては、従業員とマネジメント層、経営陣との密なコミュニケーションが求められる。

===

(引用文献)福井里恵ら(2004)「職場の組織風土の測定―組織風土尺度12項目版(OCS-12)の信頼性と妥当性」

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承くださいませ

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員 髙宮咲妃)