SDGsの食品ロス削減において、日本は一定の成果を上げており、特に企業の積極的な取組が大きく貢献している。国もこうした動きを後押しすべく、企業の取組を国民が把握し、評価できる仕組みの検討を進めている。

本レポートでは、そうした情報開示の現状を整理し、課題を明らかにすることを目的とする。

企業による情報開示は進んでいるものの、国民が各企業の取組を広く理解し、比較・評価するには限界がある。

一方、政府による情報開示は、指標や形式が一定の統一性を持つ点で活用が期待されるが、公表対象や内容、形式に課題があり、改善の余地がある。

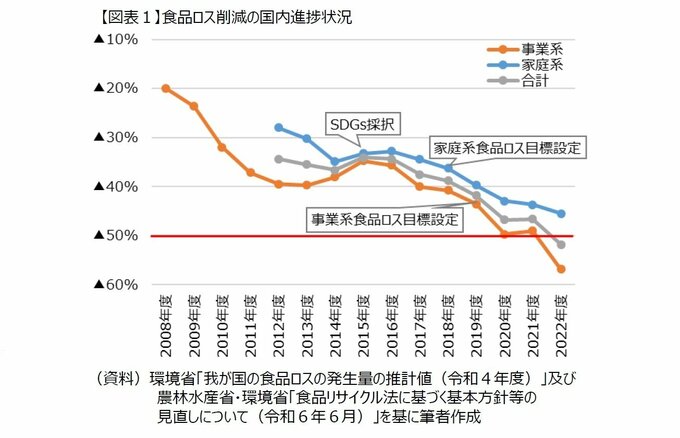

SDGs食品ロス削減の国内進捗状況

SDGs(Sustainable Development Goals)といえば17個の目標が有名だが、これら目標の達成基準として169個のターゲットが挙げられている。その中の一つのターゲットに食品ロスに関するものがある。

目標12「つくる責任つかう責任」の達成基準として、2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させることが掲げられている。

国内では、「第4次循環型社会形成推進基本計画」(2018年6月)及び「食品リサイクル法基本方針」(2019年7月)で、家庭系食品ロス量及び事業系食品ロス量それぞれについて、2030年度を目標年次として食品リサイクル法が成立した2000年度比で半減することが盛り込まれた。

食品ロス削減の国内進捗状況を確認すると、SDGsが採択された2015年度時点で既に2000年度比35%程度削減されていたが、削減目標の明確化を受け、食品ロスの削減は加速した。

特に事業系の進捗が著しく、2022年度時点の削減率は、2000年度比で目標を上回る▲57%に達し、事業系・家庭系合計でも2000年度比▲52%となった。

事業系食品ロス削減目標が前倒しで達成されたこともあり、今年の3月に告示された「食品リサイクル法基本方針」において、事業系食品ロスについては2030年度までに2000年度比で▲60%という目標が新たに定められた。

加えて、食品関連事業者に対しては有価証券報告書、統合報告書等への記載など、食品廃棄に関連する情報開示に努めることを求め、国は食品関連事業者の取り組みを国民が知り、評価できるよう任意開示用の統一フォーマット作成を検討することになっている。

そこで、当レポートでは、個々の食品関連事業者の取り組みを国民が効率的に理解し、かつ容易に評価できるかという観点から食品廃棄に関連する情報開示の現状を確認し、課題について検討したい。