一人あたりGDPの伸び率低下が経済低迷を助長

日本の人口はすでに減少局面に入っており、このことが経済成長率の低迷をもたらしているとの見方は根強い。しかし、日本の経済成長率の低下に大きく寄与しているのは人口増加率の低下よりも一人当たりGDPの伸び率低下である。

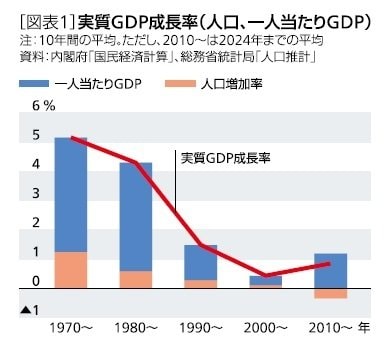

実質GDP成長率を人口増加率と一人当たりGDPの伸び率に分けてみると、人口増加率は1970年代の1.3%から1980年代が0.6%、1990年代が0.3%、2000年代が0.1%、2010年以降が▲0.3%と徐々に低下しているが、変化のペースは緩やかである。

これに対し、一人当たりGDPの伸びは1970年代の3.9%から1980年代が3.7%、1990年代が1.2%、2000年代が0.3%、2010年以降が1.2%となっており、1990年代にその水準を大きく切り下げた後、長期にわたり低水準で推移している。

人口の変化が一国の経済成長に影響を及ぼすことは確かである。しかし、人口増加率は一人当たり実質GDPの伸び率と連動しない。OECD加盟国(38カ国)における1990年以降の人口増加率と一人当たり実質GDP成長率の関係をみると、両者には相関が見られない。

日本の低成長は人口減少とは直接関係のない一人当たりGDP成長率の低下によってもたらされている部分が大きい。人口減少が続くもとでも、一人当たりGDPの伸びを高めることによって国全体の成長率を高めることは可能である。

労働生産性の伸び鈍化の要因は「高齢化」だけじゃない

人口減少と同時に高齢化が進展していることも、経済成長率低迷の理由として挙げられることがある。

供給面からは、高齢化によって相対的に生産性の低い就業者の割合が高まることにより、全体の労働生産性が低下する。需要面からは、相対的に消費水準が低い高齢者の割合が高まることにより全体の消費水準が低下すると考えられるためである。

本節では、供給面からのアプローチによって、高齢化が労働生産性上昇率の低下にどれだけ寄与してきたかを検証する。

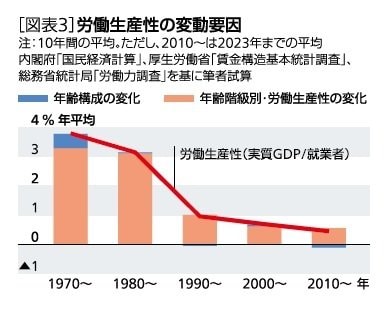

労働生産性の上昇率(年平均)は1970年代の4.3%から1980年代が3.1%、1990年代が0.9%、2000年代が0.7%、2010年以降が0.4%と長期にわたって低下し続けている。

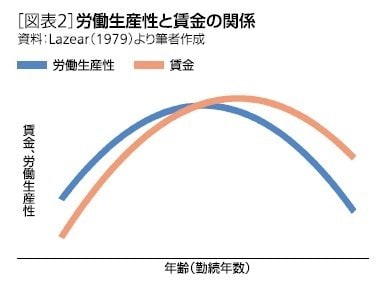

一般的に、年齢別の労働生産性、年齢別の賃金カーブはいずれも逆U字型を描くとされている。

ただし、企業は若年期に労働生産性を下回る賃金を支払い、高齢期に労働生産性を上回る賃金を支払うという「後払い賃金仮説」により、賃金カーブの傾きは労働生産性のカーブよりも傾きが急で、労働生産性は賃金よりも早いタイミングでピークを迎えるとされている。

ここで、年齢階級別の労働生産性が年齢階級別の賃金に連動するという仮定を置いて、1970年以降の労働生産性の変動を年齢階級別の労働生産性の変化と年齢構成の変化に要因分解する。各年齢階級の労働生産性が上昇すれば、全体の労働生産性も上昇する。

年齢構成の変化については、労働生産性が相対的に低い年齢層の割合が高まれば、全体の労働生産性は低下するため、高齢化の進展は労働生産性の低下要因になると考えられる。

年齢階級別の労働生産性の分子となる年齢階級別の付加価値(実質GDP)は、年齢階級別の賃金を年齢階級別の労働生産性の代理変数とした上で、年齢階級別に労働生産性×就業者数を計算し、実際の実質GDPをこの比率で按分することにより求めた。

1970年以降の労働生産性上昇率を要因分解した。

労働生産性が相対的に低い高齢者の割合が高まることは労働生産性の低下要因だが、必ずしもそのような事実は読み取れない。

年齢構成の変化は、1970年代(年平均0.5%)、1980年代(同0.1%)は労働生産性の押し上げ要因となっていたが、1990年代に押し下げ要因(同▲0.1%)に転じた。2000年代(同0.1%)にいったん押し上げ要因になった後、2010年以降(同▲0.1%)は再び押し下げ要因となっているが、その幅は小さい。

一方、年齢階級別の労働生産性の変化は、一貫して労働生産性の押し上げ要因となっているが、押し上げ幅は1970年代の3.3%から1980年代が3.1%、1990年代が1.0%、2000年代が0.6%、2010年以降が0.6%と徐々に縮小している。

労働生産性上昇率の低下に寄与しているのは、主として各年齢階級の労働生産性上昇率が低下していることである。

年齢構成の変化が必ずしも全体の労働生産性の押し下げに寄与していない理由は、高齢者の割合が高まることがマイナスに働く一方、高齢者と同様に相対的に労働生産性が低い若年者の割合が下がることが全体の労働生産性の上昇に寄与し、両者が打ち消しあっているためである。