AIが描き出す新たな世界地図

21世紀の石油とも呼ばれる「データ」を燃料に、人工知能(AI)は世界の産業、経済、そして安全保障のルールを根底から覆す巨大なエンジンとなりつつある。

この変化の中心にいるのが、米国、中国、欧州連合(EU)の3つの勢力である。

彼らはそれぞれ異なる価値観に基づいた戦略を掲げ、AIがもたらす新たな成長領域の主導権をめぐって激しい競争を繰り広げている。

米国は自由な民間競争による「レースに勝利」することを目指し、中国は国家主導で社会の隅々までAIを浸透させる「AI+」戦略を掲げる。

そしてEUは、「人間中心」の理念に基づき、ルールと倫理で「AI大陸」を築こうとしている。彼らの戦略は、単なる技術開発計画ではない。

それは、自国の価値観を世界に広げ、未来のグローバルスタンダードを握るための国家ビジョンそのものである。

この変化の激しい時代に、日本はどのような立ち位置にいるのだろうか。

かつて技術大国として世界を牽引してきた日本は、AIが中心となる新しい世界の構図において、はっきりとした進むべき道を見つけられているのだろうか。

実際のところ、AI関連のスタートアップへの投資額では、アメリカや中国に大幅に遅れをとっており、AI分野の研究論文数でも、日本の存在感が薄れてきている。

なぜ日本はAI開発の最前線から置き去りにされてしまったのだろうか。

本レポートでは、まずアメリカ、中国、ヨーロッパのAI戦略を比較・分析することで、これらの国々の強みがどこにあるのかを探る。

そして、日本が抱えている問題の本質的な原因を明らかにし、AI分野で遅れをとっている状況から抜け出すための具体的な戦略を提言する。

米中欧AI国家戦略の詳述と比較

まず、米国、中国、欧州連合(EU)の各政府が発表している公式文書に基づき、その内容を分析し、特徴を比較する。

1)米国:『レースの勝利』を目指す自由競争と国家安全保障

米国のAI戦略文書「Winning the Race: AMERICA'S AI ACTION PLAN」は、そのタイトルが示すとおり、AI開発を国家間の「レース」と明確に位置づけ、その中で米国が「勝利」することを至上命題とする。

この戦略の根底には、AI技術が世界のパワーバランスを再定義し、経済と国家安全保障の根幹を揺るがすという強い危機感がある。

戦略は大きく3つの柱で構成されている。

第一の柱は「イノベーションの加速」である。

その最優先事項として「官僚主義的な役所仕事と煩わしい規制の撤廃」を掲げ、イノベーションを阻害するあらゆる障壁を取り除くことを宣言している。

具体的には、トランプ政権は就任直後にバイデン政権期の一部行政措置の撤回を行っており、本アクションプランでは規制見直しを促す方針の下、州の過度な規制に対して連邦資金の条件化・制限を緩和する旨が示されている。

また、特定の巨大企業への依存を防ぎ、イノベーションの裾野を広げるため、誰でも自由に利用・改変できるオープンソースAIモデルの奨励も重要な政策とされている。

第二の柱は「米国製AIインフラの構築」である。

AIが必要とする膨大な電力を供給するため、データセンター、半導体製造工場、エネルギーインフラの建設許可プロセスを大幅に簡素化することを「Build, Baby, Build!」というスローガンの下で推進する。

特に、半導体製造を米国内に戻す「アメリカの半導体製造の復活」は国家的な重要課題とされ、サプライチェーンの安全確保と技術的リーダーシップの強化を目指す。

第三の柱は「国際的なAI外交と安全保障の主導」である。

米国のAI技術を同盟国やパートナー国に積極的に輸出し、世界的な「アメリカAI同盟」を構築することで、敵対国、特に中国の影響力拡大に対抗する。

最先端のAI用半導体などが敵対国に渡らないよう輸出管理を厳格化し、国連などの国際機関においては、米国の価値観を反映した国際ルール作りを主導するとしている。

総じて、米国の戦略は「スピードと力」を重視し、民間の活力を最大限に引き出すための徹底した自由化と、国家の優位性を守るための強固な安全保障措置という、硬軟両様のアプローチを特徴とする。

2)中国:社会の隅々まで浸透させる『AI+』

中国のAI戦略「『AI+』行動の深化・実施に関する意見」は、「AI+(プラス)」というコンセプトの下、AIを経済社会のあらゆる分野に深く融合させ、生産様式や生活様式を根本から再構築することを目指す、極めて包括的かつ野心的な国家計画である。

この戦略は、単なる産業振興に留まらず、社会全体のスマート化を国家主導で実現しようとするものであり、習近平思想を指導理念として党のリーダーシップの下で推進される。

戦略の重点行動は多岐にわたる。

まず「AI+科学技術」では、AIを科学研究の新たなパラダイムと位置づけ、基礎研究から応用開発まで、AI駆動型の研究開発モデルを推進する。

次に「AI+産業発展」では、製造業の設計から運営までの全工程でAI導入を進める完全スマート化、AIによる育種体系の革新やスマート農業機械を推進する農業のスマート化、そして金融や交通などのサービス業をAI駆動型の新モデルへと進化させることを目指す。

さらに「AI+消費の質の向上」では、スマートカーやAIスマートフォン、スマートホームといった新世代のスマート端末の普及を通じて、生活サービスの質を向上させる。

また、「AI+民生福祉」では、教育分野でAIを活用した個別最適化学習を実現し、医療分野ではAIによる補助診断や健康管理を推進して地方の医療サービス能力を向上させる。

最後に「AI+ガバナンス能力」では、スマートシティの構築や行政サービスの完全スマート化を進めると同時に、防災・減災や治安管理といった公共安全分野でもAIの応用を強化し、国家安全保障能力を高めるとしている。

総じて、中国の戦略は「網羅性と統一性」を特徴とし、国家が定めた壮大な目標に向かって社会のあらゆるリソースを動員するトップダウン型のアプローチである。

豊富なデータ資源、完備された産業体系、広大な応用シーンという自国の強みを最大限に活用し、2035年までに「社会主義現代化」を実現するための強力なエンジンとしてAIを明確に位置づけている。

具体的には、2027年までに新世代のスマート端末やインテリジェント・エージェントの普及率を70%以上に、2030年までには90%以上に引き上げ、2035年には「インテリジェント経済・社会」段階へと移行するという極めて具体的な数値目標とロードマップを掲げている。

3)欧州連合(EU):『人間中心』のルールで築くAI大陸

欧州連合(EU)の「AI Continent Action Plan」は、技術開発のスピードで米国や中国を追うのではなく、「信頼できる人間中心のAI」という独自の理念を掲げ、それを法的なルールとして具体化することで、世界のAIガバナンスを主導しようとする戦略をとっている。

これは、EUの民主的価値観と基本的人権の保護を最優先し、安全で倫理的な「AI大陸」の構築を目指している。

この戦略は5つの柱から成り立っている。

第一の柱は「コンピューティングインフラの構築」である。

EU加盟国にAIに最適化されたスーパーコンピュータ網「AIファクトリー」を公的資金で整備し、オープンなイノベーションを促進する。

さらに将来的には、官民パートナーシップを通じて10万基以上のAIプロセッサーを備える「AIギガファクトリー」への投資も計画しており、InvestAI全体で最大2,000億ユーロを動員する方針であり、そのうちAIインフラ向けのInvestAI Facilityで約200億ユーロを投じ、最大5拠点のAIギガファクトリーを対象とするなど、EUの戦略的自律性を確保する上で不可欠なインフラと位置づけている。

第二の柱は「AIのためのデータへのアクセス改善」である。

欧州は「データ連合戦略」を掲げ、AI開発に必要な高品質データへのアクセスを大幅に改善する方針を打ち出している。具体的には、第一の柱である「AIファクトリー」と連動して「データラボ」を2025年後半に新設する。

「データラボ」は、医療・エネルギーなどの共通欧州データスペースと接続し、AI開発者が利用できる形でデータを提供・統合する役割を担う。また、データのクリーニングや標準化などの加工・整備サービスも提供する機能を持つ。

第三の柱は「アルゴリズム開発と戦略的分野での導入促進」で、「Apply AI戦略」に基づき、EUが強みを持つ製造業や航空宇宙、農業などの戦略的産業分野や、医療、司法といった公的機関でのAI導入を加速させる。

第四の柱は「AIスキルと人材の強化」である。

「AIスキルアカデミー」を設立し、専門家の育成から一般市民のAIリテラシー向上まで、幅広い人材育成プログラムを提供する。

第五の柱は「規制遵守の促進と簡素化」である。

世界初の包括的なAI規制である「AI法」を、特に中小企業にとって過度な負担とならないよう円滑に施行するための支援策を講じる。相談窓口の設置やガイドラインの提供を通じて、規制の予見可能性を高め、信頼できるAI市場を創出することを目指す。

総じて、EUの戦略は「理念とルール」に基づいており、技術競争で先行する米中に対し、「どのようなAIを社会は受け入れるべきか」という根本的な問いを立て、その答えを「AI法」という形で世界に提示するものである。

これは、EUの巨大な単一市場へのアクセスを武器に、世界中の企業にEUの価値観に沿ったAI開発を促すという、巧みな地政学的戦略でもある。

米国、中国、欧州連合(EU)の比較から浮かび上がるのは、三つの全く異なるAI開発パラダイムである。

米国は民間の活力と競争原理を最大限に活用した「スピード重視」のアプローチで、規制を最小限に抑えながら技術的優位性の確保を図る。

中国は国家が全てをコントロールする「包括的統制」のアプローチで、社会の隅々まで計画的にAIを浸透させ、長期的な戦略目標の実現を目指す。

一方、EUは「価値観とルール」を軸とした独自の第三の道を歩み、技術的な後発性を法的・倫理的な先進性で補おうとしている。

注目すべきは、それぞれが自国の体制的強みを最大限に活かした戦略設計となっている点である。

米国は民主主義と自由市場経済の力を、中国は一党支配による政策継続性と資源動員力を、EUは多様な価値観を統合する合意形成力と巨大単一市場の影響力を、それぞれ戦略の核に据えている。

これは単なる技術競争ではなく、異なる政治・経済体制によるイデオロギー的な競争の側面を強く帯びていることを示している。

岐路に立つ日本、今こそ国家ビジョンの再構築を

米中欧のAI戦略は、それぞれが明確な国家ビジョンと強烈な意志に基づいていることを示している。彼らはAIを、未来を切り拓くためのツールとして活用している。

翻って、日本の現状はどうであろうか。個々の企業や研究機関では優れた取り組みが見られるものの、国全体を貫くような、国民の心を一つにする力強いビジョンが見えない。

私たちは、米国の自由競争のダイナミズムにも、中国の国家総動員のスケールにも、EUのルール形成力にも及んでいないのが現実である。

これは日本の国際競争力にとって極めて危うい状態であり、「深刻な岐路に立たされている」と表現すべきだろう。

このままでは、日本は海外で開発されたAIサービスを主に消費する立場にとどまり、EUなどが設定するルールに従属する状況が常態化する恐れがある。

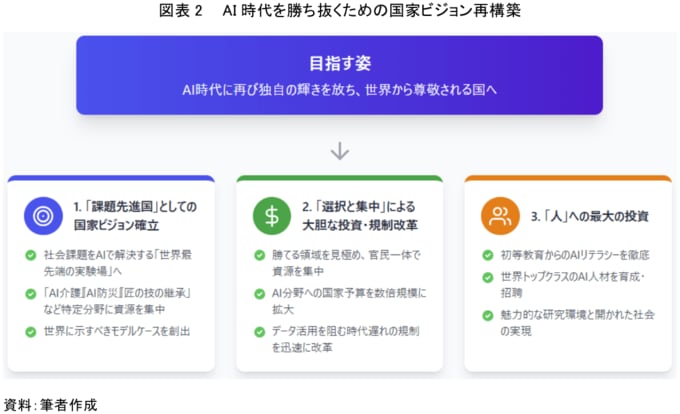

日本がこの厳しい国際競争を勝ち抜き、AI時代において独自の輝きを放つためには、国家ビジョンの再構築が急務である。以下にそのための具体的な行動を3点提言する。

1) 「課題先進国」としての国家ビジョンの確立

第一に、「課題先進国」としての国家ビジョンの確立である。

日本は、少子高齢化、自然災害、エネルギー問題など、世界がやがて直面するであろう課題の最前線にいる。これを悲観するのではなく、「AIで社会課題を解決する世界最先端の実験場」という国家ビジョンを掲げるべきである。

例えば、「AI介護」「AI防災」「AIによる匠の技の継承」など、日本ならではの強みと課題を掛け合わせた分野に資源を集中投下し、世界に示すべきモデルケースを創出するのである。

これは、単なる経済成長だけでなく、国民の幸福を追求するという点で、人間中心を掲げるEUの理念とも共鳴するが、より実践的な課題解決を目指す点で独自性を出せるはずである。

2)「選択と集中」による大胆な投資と規制改革

第二に、「選択と集中」による大胆な投資と規制改革である。

全方位で米中に勝つことは不可能である。上記ビジョンに基づき、勝てる領域を明確に「選択」し、そこに官民一体で大胆に資源を「集中」させるべきである。

国家予算の配分を見直し、AI分野への投資を現在の数倍規模に引き上げる覚悟が求められる。同時に、データ活用や新技術の実証実験を阻む時代遅れの規制は、米国のスピード感に学び、迅速に改革しなければならない。

3)「人」への最大の投資

第三に、「人」への投資である。

AI戦略の根幹は、結局のところ「人」である。初等教育からAIリテラシーを徹底し、大学・大学院では世界トップクラスのAI人材を育成・招聘できる環境を整備することが不可欠である。

国内人材の育成はもちろん、世界中の優秀な頭脳が「日本で研究したい、働きたい」と思えるような、魅力的な報酬、研究環境、そして開かれた社会を本気で目指さなければ、未来はない。

日本は長らく自動車やエレクトロニクス産業で世界をリードする「ものづくり大国」として発展してきた。しかし、AI時代を迎えた今、過去の成功体験だけでは立ち行かなくなっている。

日本のAI開発が遅れている背景には、いくつかの構造的な課題がある。

まず、デジタル化への対応が他国に比べて遅れたことである。次に、従来のハードウェア中心の産業構造から、ソフトウェアやデータ活用を重視する体制への転換が進んでいないことが挙げられる。

さらに、失敗を恐れるあまり、新しい技術への大胆な投資や挑戦を避けがちな企業風土も影響している。

AIは単なる技術革新ではなく、社会全体を変える大きな潮流である。

この変化に適応するためには、まず現状の課題を正面から受け止め、変革に向けた強い決意を持つことが不可欠である。

それが、日本が再び世界から信頼される技術立国として歩み続けるための出発点となる。今こそ、官民が一体となった本格的な取り組みが求められている。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村 祐

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。