揺らぐ費用構造と責任の構図

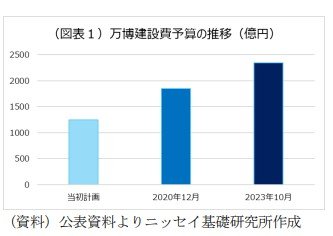

ところで、大阪・関西万博における建設コストに関する負担スキームは、国、大阪府・市、経済界の三者が1/3ずつを担うという明快な構図である。しかし、当初の見込みを上回る資材費や人件費の上昇等を受けて、建設費は増額された。結果として、国費や大阪府・市、さらには経済界の拠出額も当初計画を大きく上回る規模となっている。

加えて、注目されているもう一つの課題が、運営費の構造である。万博の運営費は入場料収入を主な財源とする計画だが、その販売実績は想定を下回っており、収支の均衡には不透明感がつきまとう。収支を均衡させるためには少なくとも約1,800万枚のチケット販売が必要とされている。しかし、4月2日時点の販売実績は累計870万枚と、前売券目標枚数の1,400万枚を大きく下回る。

さらに、特に注目されるのが「赤字が発生した場合に誰が責任を負うのか」という論点である。万博協会は公益社団法人であり、収支バランスを保つ努力が求められるが、事業の性質上、その運営には国・自治体・経済界の三者が深く関与している。

2023年12月、自見英子万博担当相(当時)は「政府として赤字を補填する考えはない」と表明した。大阪府・市も同様に、公費による補填を否定していた。吉村大阪府知事は最近の定例記者会見で、「赤字になった場合は三者(国・大阪府市・経済界)で協議する」と述べたが、それは裏を返せば、いまだ責任分担の実態が固まっていないことを示している。

報道によれば関西経済連合会の松本会長は2024年4月15日の記者会見で「赤字になるとややこしい。誰が払うんやとなるわけで」と語っており、経済界の立場を代弁する慎重な姿勢がうかがえる。仮に赤字が生じ、追加的な財源措置が必要となれば、その原資は最終的に国費や公費に頼る形となる可能性もある。納税者自身がその一端を担うことにもつながり得る以上、責任の所在と判断の透明性は一層重要な論点となってくる。

万博の開催地選定に際してビッドドシエ(立候補申請文書)を提出したのは、日本政府(当時の安倍内閣)であるが、これは万博を主管する博覧会国際事務局(BIE)の手続に基づき、開催国政府が責任主体として提出する仕組みによるものである。一方で、万博招致の発案、会場選定や準備体制の形成にあたって、大阪府知事や大阪市長を中心とした地方政治の主導が強かったという事実もある。そうした中で、企業に対して過度な責任を求める議論には慎重さが求められる。むしろ企業側は、前売券購入支援やスポンサー活動などを通じて積極的に協力し、開催を支えているという現実がある。

誰の判断で、誰の負担によって進められているのか

ミャクミャクの記念貨幣を手にしたことをきっかけに、万博という国家的プロジェクトの背景にある費用構造や意思決定のあり方について、あらためて考えさせられた。誰の判断で、誰の負担によって進められているのか——その問いは、たとえ万博が開幕したあとであっても有効であり続けるはずだ。

今後、吉村知事の発言にあるように、SNS等の効果から来場者数が増加し、入場料収入が想定以上に確保されることによって、当初懸念されていた運営費の赤字が回避される可能性もないわけではない。そのような形で懸念が杞憂に終わることは歓迎すべきことである。

もっとも、仮に収支面で黒字となったとしても、ここまでの経緯を通じて責任の所在が曖昧なままであったことは事実として残る。この構造的な不明瞭さに対する省察は、将来の大型国家事業の企画・実行プロセスにとっても意義深いはずである。

祝祭のにぎわいのなかで立ち止まり、その背後にある構造を見つめ直すこと。それもまた、未来へのレガシーの一部になるのではないか。

(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 総合政策研究部 主任研究員 小原一隆)