「ひとり」を阻む4つのハードル

一方で、「ひとり」での行動に課題があるのも確かだ。スマートフォンが我々の生活から「ひとり」を拒む大きな要素となっており、たとえ一人で行動していてもLINEやSNS、アプリの通知、着信、送られてくる大量のダイレクトメールなど、スマホを通じて常に他人との接点を持たされてしまう。前述した通り、「ひとり」という状態は属性の話ではなく、概念へと変化しているからこそ、どれだけ物理的に他人と距離をとって「ひとり」になろうとしても、一人になりきれない、一人でいるのに他人(外部情報)を気にしなくてはならない、状態になってしまう。スマホから距離を取りたくても、何か急用があったら困る、自分がスマホに触れていない間の世の中の動向が気になるという心理が、概念としての「ひとり」になる事を阻む要因となっていると言えるだろう。

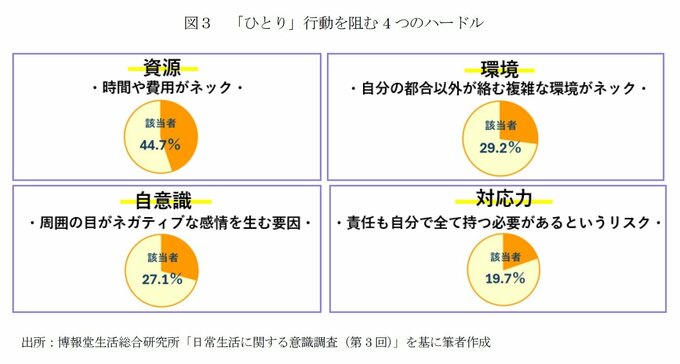

博報堂生活総合研究所の「日常生活に関する意識調査(第3回)」によればこのような心理的な要因を含め、「ひとり」行動をしたくてもハードルがある、と68.7%が回答している。また、そのハードルは「資源」「環境」「自意識」「対応力」の4つに分類される。

まず、「資源」は一人だと割り勘できない、高くつく、自分のためだけにお金を使いたくない、など費用がネックとなっている。「ひとり」行動をしたくてもハードルがあると回答した内44.7%に該当していた。

「環境」は育児や家事などを代われない、家族の負担や干渉を考えると行動しづらい、など自分の都合以外が絡む複雑な環境がネックになっている。回答者の内29.2%に該当していた。

「自意識」は子育てをしないで遊んでると思われる、家族を置いていく後ろめたさがある、変わっていると思われたくない、といった周囲の目がネガティブな感情を生む要因となっている。本記事で筆者が記してきた「おひとりさま」という言葉が生み出す偏見がこれに該当するだろう。回答者の内27.1%に該当していた。

そして「対応力」は言語の問題、事故などの対応、安全面への不安など、自由がある分、責任も自分で全て持つ必要があるというリスクがハードルになっている。回答者の内19.7%に該当していた。