「ひとり」は属性から概念へ

博報堂生活研究所が行った「日常生活に関する意識調査(第2回)」によると、「ひとりでいる」と「みんなでいるの」どちらが好きですかという問いに対して、「ひとりでいる方が好き」は78.4%と、8割は一人でいることが好きと回答している。この背景には「ひとり」という言葉が孤独やその場に自分しかいないという状態を表す言葉から、気の持ちようへと変化しているからだ。同調査によれば「近しい関係の人と一緒に会話はせず、それぞれ自分がしたいことをしている時間」をひとりの時間と感じる割合は51.0%となっている。

哲学者三木清の『人生論ノート(新潮社)』には、

「孤独は山になく、街にある。一人の人間にあるのでなく、大勢の人間の『間』にあるのである」

とある。集団の中の孤独という言葉にあるように、我々は、物理的に同じ空間に人がいることよりも、むしろその状況を「いっしょ」と考えるか否かという主観で判断している。飲み会で誰とも話していない時間がある時、集団で歩いている時に自分だけ隣に誰もいない時、カラオケで自分が歌っている時に皆がドリンクバーのために席を立った時、その場は一人でないにもかかわらず孤独感をおぼえる。このように人がまわりにいたとしても、「今はひとりがいい」あるいは「今は人と一緒がいい」と、意識的に選択できると思えば、「ひとり」という状態は見かけではなく、概念や感覚へと変化しているのではないだろうか。

「今は一人がいい」「これは一人で楽しみたい」という判断を消費者が自由に選択でき、外形的なことが意味をなさないからこそ、一人でいることを避けるのではなく、一人で消費する事を積極的に選択することが肯定されるべきである。このような「ひとり」に対する新しい価値観や「ひとり」の消費が持つ社会活性化の可能性に対して、博報堂生活研究所は、「ひとりマグマ」と名付けている。同所が行った「ひとりマグマ」に関する講演には「「個」の時代の新・幸福論」という副題がつけられており、「ひとり」の消費は多様化する社会における新しい幸福の形なのかもしれない。

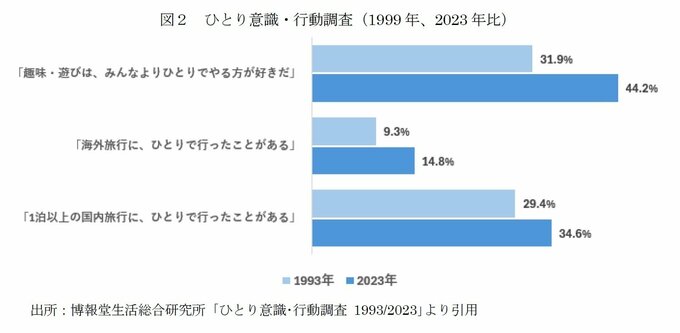

冒頭で紹介した同所の「ひとり意識・行動調査」を見ると、「趣味・遊びは、みんなよりひとりでやる方が好きだ」は44.2%(93年:31.9%)、「海外旅行に、ひとりで行ったことがある」は14.8%(93年:9.3%)、「1泊以上の国内旅行に、ひとりで行ったことがある」は34.6%(93年:29.4%)と、一人で趣味や旅行することへの抵抗感が下がっていることがわかる。

実際、旅行会社が販売する「ひとり旅ツアー」は好調で、過去最高売り上げを記録しているところも少なくない。クラブツーリズムは近年特に反響が大きく、2023年度は前年比133%に伸長。阪急交通社でも2024年の国内外のひとり旅ツアーの売り上げが過去最高を達成したという。特に海外旅行需要が高まっており、2024年の参加人数は前年比2.5倍を記録している。

これは、コロナ禍における「3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)」によって人との接触を回避し、一人で行動する事が推奨されたという事も影響しているのかもしれない。株式会社エアトリが行った「お一人様に関する調査」によれば、コロナ禍で人数の制限がされたことにより「お一人様」で行動ができるようになったことが「ある」人は21.2%と、2割が新しい生活様式によって「ひとり」で行動する事への抵抗感が軽減したことがわかっている。同調査では、今後やってみたい未経験の「一人〇〇」についても聞いているが、「一人旅(海外旅行)」や「一人焼肉」など、一人でやることに対して敬遠されてきたコトが上位に挙がっている。