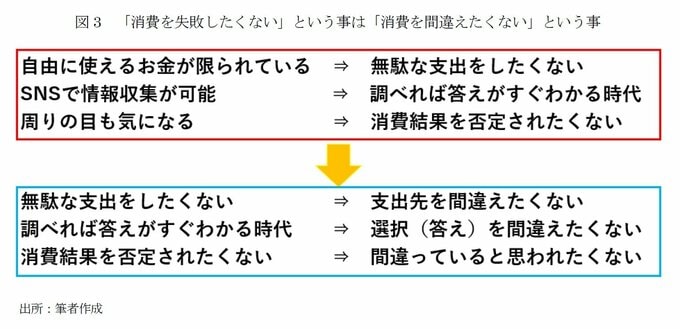

脱タイパの背景「消費を間違えたくない」

そこまで消費に失敗することを避けようとするのには3つの理由が挙げられる。

まず、所得の問題だ。東京私大教連「2021年度私立大学新入生の家計負担調査」の「月平均仕送り額から家賃を除いた生活費」を見ると、1990年73,800円だった仕送りは、2021年の調査では19,500円と激減しており、一日当たり650円の計算だ。

「令和2年度学生生活調査報告」によれば大学生のアルバイト収入は1カ月あたり平均約30,000円であり、アルバイトをしている者でも仕送りの平均と合わせても5万円前後という水準だ。

この金額から生活費を捻出し、自分の趣味などにも消費しなくてはならないのは容易ではないだろう。

一方で、2020年8月13日にオンラインで開催された“Intel Architecture Day 2020”で公開された「人類が生み出すデジタルデータ量の推移」をみると、2020年、世界のデジタルデータの年間生成量は50ZB(ゼダバイト)を超え、2025年には175ZBに到達すると予想されている。我々の馴染み深いGB(ギガバイト)で換算すると1ZB=1兆GBとなり175ZBが途方もない数字であることがわかる。

当然、日々のエンタメから最新スイーツも含めて昔に比べて圧倒的に情報量が増えていることになるが、それは興味を持つモノ(消費したいモノ)が必然的に増えるということを意味しており、使えるお金は有限なのに消費したいモノが溢れている状態になってしまっているのである。自由に使えるお金が限られているという事は、無駄な支出をしたくないという事でもある。

また、SNSなど情報ソースとして参照できるものも多く、豊富な情報収集が可能ということは、調べれば何かしらの答えがすぐわかる時代であるともいえる。今やYouTubeのコメント欄などはそのような他人にとっての答えになるような情報で溢れている。

さらに、プレゼントの評価にしても、自分の消費したモノの評価にしても、周りがその良し悪しを判断する機会も多く、周りの目を気にするという事は、消費結果を否定されたくない、という意識に繋がることになる。

つまり、「無駄な支出をしたくない」は「支出先を間違えたくない」、「調べれば答えがすぐわかる時代」は「選択(答え)を間違えたくない」、「消費結果を否定されたくない」は「間違っていると思われたくない」と言えるのではないだろうか。消費に失敗したくないということは、「消費を間違えたくない」という事でもあるのだ。

情報の波が切れない中では、興味をひかれる(消費したい)対象に次々と遭遇してしまうが、時間やお金が有限であるため全部を消費することはできない。

しかも、「リキッド消費」と呼ばれるように、情報の旬やトレンドが移り変わるスピードは目まぐるしく、消費者自身の興味も流動する中で、興味を維持し続けられるモノ、実際に消費行動に移されるものは少ない。

リソースに限界があるということになるとますます消費に失敗できない、という意識が強くなるため、SNSに投稿されている他人の消費レビューを参照するという行動が促されていく。

他人のレビューは他人の消費結果=他人の消費体験の疑似体験につながり、その疑似体験を通して、自分がわざわざ消費をする必要があるか判断していると言えるだろう。