記事のポイント

●「消費に失敗したくない」という志向が情報収集を慎重に行う動機となる

●Z世代の64.0%がプレゼントをあげる相手に事前にネタバレをする

●Z世代の半数が動画コンテンツをネタバレしてから視聴している

●わざわざ消費する上で我々は、(1)価値、(2)動機、(3)比較、(4)効用の高次化、(5)正しく消費、を検討している

動画を「倍速視聴」する「タイパ世代」の正体

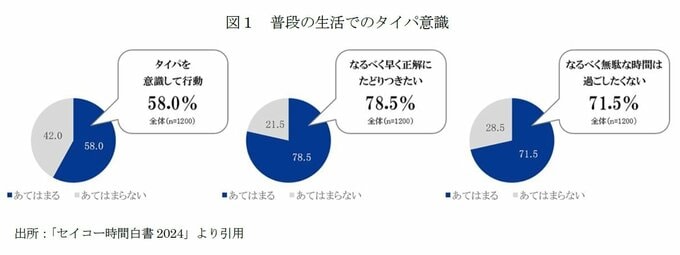

15歳~69歳の男女1200人を対象に調査を行った「セイコー時間白書2024」によると、普段の生活において、調査対象の58%が「タイパ(タイムパフォーマンス)」を意識して行動している」と答え、78.5%が「なるべく早く正解にたどり着きたい」、71.5%が「なるべく無駄な時間は過ごしたくない」と回答している。

併せて、タイパを重視する考え方の社会への定着については60.5%が「社会に定着したと思う」と回答しており、労力や労働にかかる時間を短縮したり、動画の倍速視聴やマンガなどのコンテンツをネタバレしてから消費するなど、関係的価値や交流的価値(コミュニケーションのネタ)を求めて手間や時間を省く行為が、日常における消費の手段として浸透していることが伺える。

このタイパという言葉は、若者の「ファスト映画」視聴問題によって広く認知されたこともあって、若者の特徴的な消費行動として認識されてきた。

処理しなくてはいけない情報が膨大であったり、コミュニケーション相手(コミュニティ、界隈)ごとに必要とされる消費すべきコンテンツが異なるために、効率的にそのコンテンツをフックにコミュニケーションをとれる状態になる必要がある。

だからネタバレ消費(作品を楽しむ前にある程度の内容を把握しておく)や倍速視聴など、時間や手間を省いたコンテンツ消費が行われることになるわけだ。

映画やマンガにしろ、本来ならば作品を通じて感動や楽しさを得る事が効用そのものであるが、効率化を求めるが故に内容を知る=消費した状態になることが、タイパ消費の基本となる。

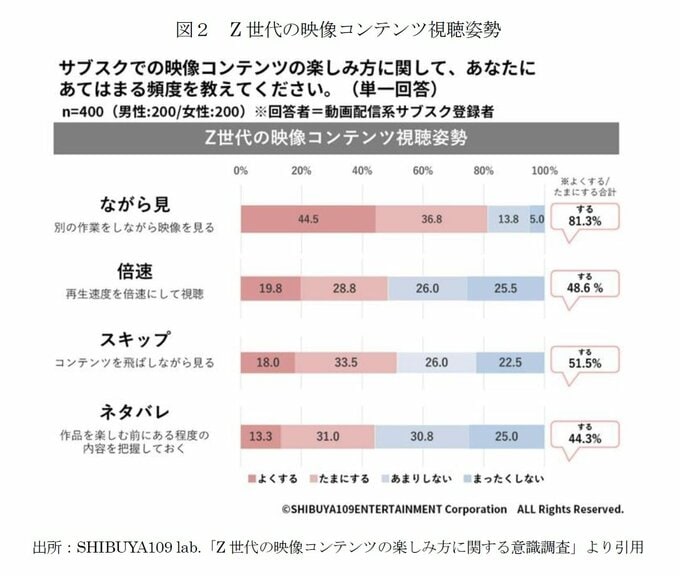

若者マーケティング研究機関であるSHIBUYA109 lab. が15~24歳のZ世代を対象に行った「Z世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査」をみると、動画視聴の際に「倍速視聴」は48.6%、「スキップ再生」は51.5%、「ネタバレ視聴」は44.3%と、約半数がタイパを追求した視聴経験をしていることがわかる。

一方で、このようなタイパ時代と逆行するような「脱タイパ消費」の傾向も垣間見られる。本稿では3つのケースからZ世代における「脱タイパ」の背景と、その要因を検討していく。