社会保障が変わる:本質はヒト不足の問題

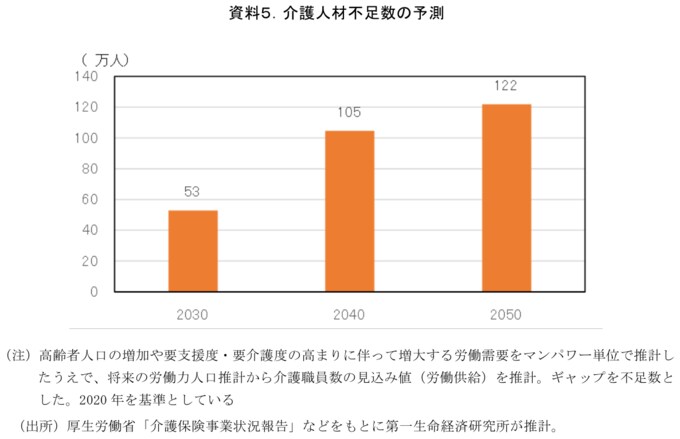

そうした人手不足の問題が特に課題となるのが、社会保障サービスの分野だと考えられる。社会保障の問題はしばしば財政、カネ不足の問題として捉えられがちであるが、その本質はヒト不足の問題だ。将来の高齢化の進行や高齢者人口の増大に伴い、特に需給のひっ迫が予想されるのが介護業である。2020年を基準とした介護職員数の不足数は2030年に53万人、2040年には105万人、2050年には122万人に上ると推計される。

日本経済も賃金上昇の定着が見られつつある中で、半官半民の性質を持つ医療・介護などの社会保障サービスの賃金水準は、財政負担を抑える観点でも他の民間業種に比べて抑制的になりがちである。このため、公的サービスの雇用は景気に対してカウンターシクリカルな性格があり、人手不足のもとで賃金上昇が進む中で、人材確保は一層難しくなっていく可能性がある。仮に政府が保険給付を拡大して賃金水準の引き上げを進めることで雇用を集めることができたとしても、働き手の減少が進む日本経済において、その貴重なリソースを公的サービスに集中させることが経済成長との兼ね合いも含めて正しい選択なのかどうかは議論が尽くされなければならない。医療や介護の供給体制を含めた公的サービスの生産性改善が抜本的な解にはなるが、公的サービスの「集約・効率化」などはサービスの質低下につながる側面も出てくる。また、サービス集約化の観点では、先に議論した地方行政の在り方も絡んでくるため、話は一層複雑である。

需要が変わる:増える需要と減る需要

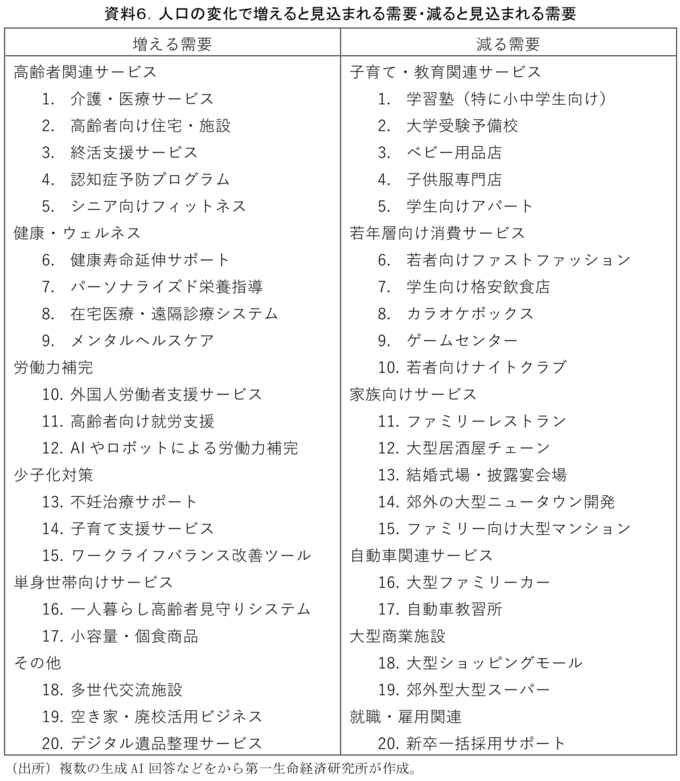

人口構造の変化は、需要構造にも大きな影響を与えるだろう。大まかには高齢者向け市場が拡大する一方で、若年層向け市場は縮小、産業構造が大きく変化するという状況を生み出すだろう。介護、医療、健康食品など、高齢者向け市場の拡大が今後も見込まれる。一方、教育など若年層や子ども向け市場は縮小することになる。生成AIの力も借りながら、大まかに人口動態の変化で増える需要、減る需要をまとめた。高齢化や労働力の減少に伴って、健康や労働を代替するAI、ロボティクスに対する需要は拡大する。一方で、ファミリー層や学生をターゲットとしたサービスなどは縮小を迫られることになる。特に高齢者の多い地域経済においては、高齢者向けサービスへの特化が進み、地域経済の多様性が失われるという課題も生じそうだ。

また、需要の変化に伴って、マクロ経済の需給バランスが今後どう変化していくのか、という点でもある程度予断を持つ必要があろう。先には労働力人口の減少に焦点を当て、社会保障の人手不足深刻化などを論じてきたが、人口の減少は当然ながら総需要の減少要因でもある。人口減少や高齢化が総需要減少要因(デフレ要因)なのか、総供給減少要因(インフレ要因)なのかという議論は過去から日本においても盛んになされてきた。2025年は団塊世代のすべてが後期高齢者となる年でもあるが、同じ高齢者でもアクティブシニアとも称される前期高齢者に比べ、後期高齢者の消費意欲は低い。そうした点でも需要がどう変わるのか、が重要な論点である。

「5つの変化」への対応で日本は先駆者になれるか

日本は高齢社会の進行の中で生じる「5つの変化」のもとで、前例のない課題に対して一つ一つ解を示していくことが求められている。これは、「危機」であると同時に「機会」であるという発想も必要になるだろう。多くの先進国において少子高齢化と人口減少は共通課題であり、程度や時期の差こそあれ、同様の問題に多くの国や地域が直面することになる。先んじて課題に直面する日本はその対応において「先駆者」となる可能性も秘めている。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 星野 卓也)