2025年を迎えた。普段仕事で統計を扱う人間としては、末尾に0と5のつく年は節目の年であると同時に、5年に一度の「国勢調査」が実施される年であることに思いを巡らせる。国勢調査は人口・世帯・就労形態などについて問う、日本に住むすべての人たちに対する統計調査だ。関連統計や政策立案のベースとして幅広く用いられる統計であり、回答率の高さと正確な回答はあらゆる政策議論の要諦となる。より多くの回答が集まることを期待したい。

本稿の主題は、その国勢調査の主な調査対象でもある「人口」だ。人口問題は旧くて新しい課題であるが、今後は様々な観点で新しいフェーズを迎えていくことになる。本稿では2050年を見据えたときに日本の経済・社会に生じる「5つの変化」について、データとともに俯瞰していく。

地方が変わる:「肩車型」から「天秤棒型」へ移行する自治体も

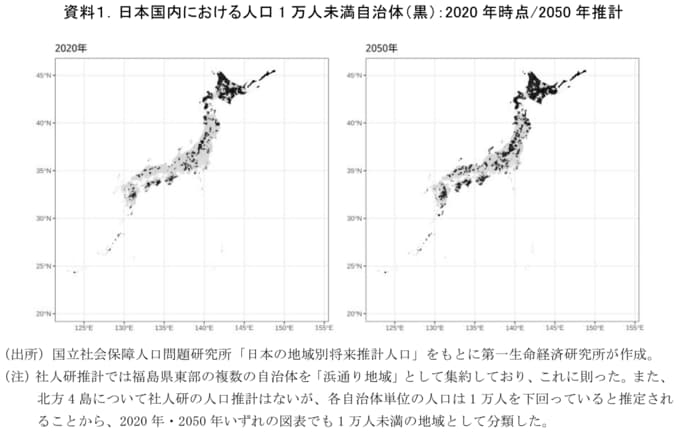

日本の地方は、出生の減少や都市部への人口流出に伴う人口減少が今後も進んでいくことが予想される。国立社会保障人口問題研究所の推計を基に、2020年と2050年のそれぞれについて、1万人以下の小規模自治体を地図上にプロットしてみると、2020年から2050年の間に、人口1万人未満の自治体数は各地で増加することが見込まれるとわかる。

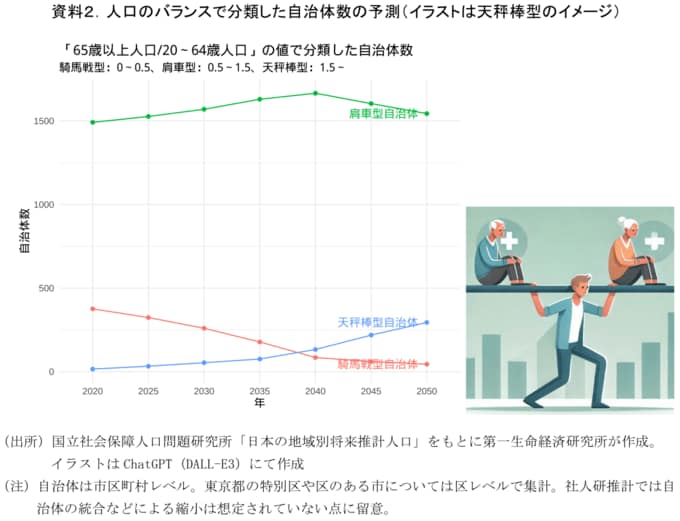

地方部では高齢化も都市部に先んじて進行していく。しばしば、高齢社会の進行は「胴上げ型」(多くの現役世代が1人の高齢者を支える)から「騎馬戦型」(3人程度の現役世代が1人の高齢者を支える)、「肩車型」(1人の高齢者が1人の現役世代を支える)と例えられてきた。自治体レベルでは、1人の現役世代が2人の高齢者を支える「天秤棒型」に近い状態へ移行する自治体も増えてくることが予想される。

この状況下では、自治体は公共サービスの維持が困難になる可能性が高い。具体的には、医療、介護、教育、インフラ整備といった住民生活に不可欠な公共サービスの提供が制約を受けることになる。例えば、医療機関や介護施設の閉鎖、学校の統廃合などが進み、住民の生活の質が著しく低下する懸念がある。また、自治体機能の維持も困難になることが予想され、人材不足により、自治体の運営が難しくなる。職員の高齢化や後継者不足、専門知識を持つ人材の確保も課題となる。

地域コミュニティにおいては、高齢化の進行と人口流出により、地域社会の活力低下が深刻になる。祭りなどの地域文化が失われ、住民同士の交流が希薄になることで、高齢者の見守り機能が低下したり、地域からの孤立が深刻化したりする可能性も否定できない。さらに、道路、橋梁、水道などのインフラが老朽化し、維持管理が難しくなることが予想され、災害時の対応が遅れ、住民の安全確保にも支障が生じる可能性も考慮する必要がある。

こうしたもとで、自治体レベルでの一定の統廃合は今後も避けられず、それをいかに戦略的な目線を持って進めていくかはカギとなるだろう。都市機能を高密度でまとめて集住を図る「コンパクトシティ」の構想は過去にも進められてきたが、ハブとなる都市への移住による生活コストの上昇や居住地の移動を望まない人たちの存在などもその難しさとして聞かれる。

「地方」の課題は「都市」の課題とも表裏一体である。都市部でも高齢者の数そのものの増加は、地方部よりも顕著になる見込みだ。さらに優れた生活環境を求めて地方部から都市部へ高齢者の人口移動が加速すれば、都市部の高齢化問題も深まっていくことになる。人口減少・高齢化のもとでの都市と地方のあるべき姿は改めて問い直される必要があろう。