家族が変わる:女性・単身・高齢世帯がボリュームゾーンに

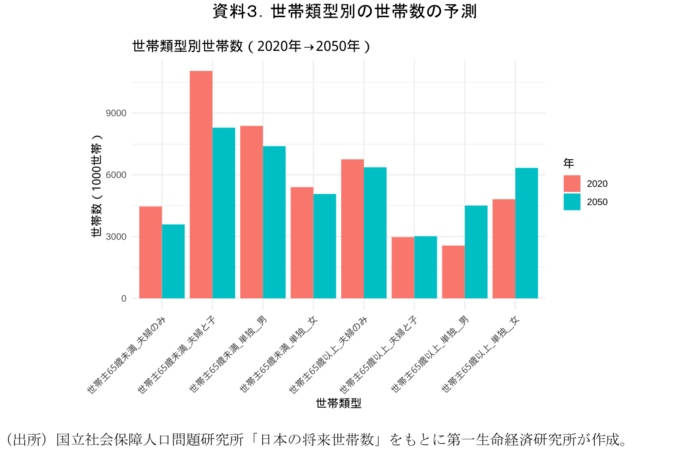

少子高齢化、未婚化の進行という社会構造の変化により、単身高齢者世帯、特に女性の単身高齢者世帯が増加することが予想される。国立社会保障人口問題研究所の推計に基づけば、2020年時点で一般世帯数に占める65歳以上世帯主の単独世帯の割合は13.2%であったところ、2050年には20.6%まで上昇する。このうち寿命の長い女性が6割程度を占めることが予想されている。2050年時点の65歳以上の高齢世帯に関して、女性の単身世帯数(633万世帯)と夫婦のみ世帯(636万世帯)が拮抗すると推計されている。

単身高齢者世帯が家族形態のボリュームゾーンとなっていく。この変化は、高齢者の生活に多方面に影響を与えることが見込まれる。年金収入のみで生活する単身高齢者は、貧困のリスクに晒されやすく、医療費や介護費用の負担が増加し、生活が厳しくなる高齢者が増加することが予想される。また、加齢に伴う身体機能の低下や認知症の発症リスクが高まる一方で、一人暮らしによる孤独感や孤立感によって、心身の健康を害する高齢者が増加する可能性も懸念される。さらに、医療や介護サービスの不足も深刻な問題となる。緊急時の対応や日常的なサポートを十分に受けられず、医療や介護が必要になった際に、適切なサービスが受けられない高齢者が増加することが予想され、必要な時に必要なケアを受けることが困難になる状況も想定される。社会的孤立が進むことで、詐欺などの被害に遭いやすくなるというリスクも高まる。昨今社会問題となっている高齢者世帯を狙った「闇バイト」もその一角であろう。

働き手が変わる:労働力人口は減少局面へ

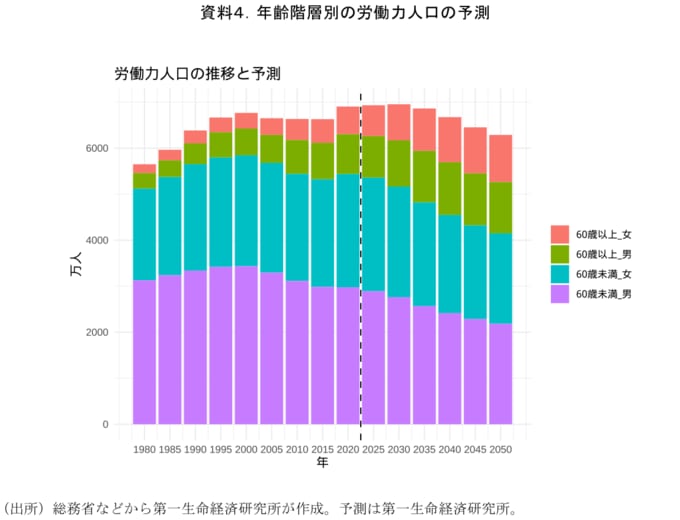

少子高齢化が進行することで、生産年齢人口が減少し、労働力人口が減少局面に入ることが予想される。日本の生産年齢人口(15~64歳の人口)は1995年をピークにすでに減少に転じているが、労働力人口(失業者も含めた働く意欲のある人の数)は底堅く推移してきた。背景にあるのは、政策的な後押しも相まって進んできた女性や高齢者の就業拡大である。生産年齢人口の減少を相殺するような形で、労働力人口の底堅さをもたらしてきた。

しかし、先を見据えるとこうした状況にもいずれ限界が訪れる可能性が高い。急ピッチで進んできた女性の就業拡大は、今後の就業率の引き上げ余地が乏しくなっていることの裏返しでもある。当研究所では女性や高齢者の就業率の上昇は今後も続くと考えているが、それを踏まえても労働力人口は先々減少に転じるとみている。2023年に6925万人であった労働力人口は2035年には6862万人、2050年には6287万人程度まで減少するとみている。特に、団塊ジュニア世代の高齢化が進む2030年代は日本の人口動態における一つの節目になろう。

この変化は、教科書的には労働投入の減少を通じて、日本経済の成長(供給力)の低下をもたらすことになる。足元でもサービス業などを中心に顕在化している人手不足がさらに強まる恐れもある。先の予測では、高齢化の進行のもとで2050年には60歳以上のシニア層が労働力人口に占める割合が3割強に上る見込みだ。この点で単に人数の減少にとどまらない影響がある。人手不足に対応するため、自動化や省力化が進むことで、産業構造が大きく変化することも考えられる。また、労働力不足を補うために外国人労働者の受け入れを拡大するとしても、そのための制度整備や多文化共生社会の実現に向けた課題も伴うことになる。