生き延びるための“応急処置”――実現すれば世界3位の自動車グループとなるホンダと日産の経営統合について、業界の動向に詳しい記者はこう表現します。経営統合の死角と課題とは?専門的見地から解説します。

「ホンダ側にメリットなし」と株式市場が判断した理由

経営統合への協議入りの「タイミングにびっくりした」とブルームバーグ通信社の自動車担当記者、高橋ニコラスさんは言います。そしてもう少し先とみられていた経営統合への動きが加速した背景には、台湾の電機大手、鴻海精密工業が経営難の日産の経営参画に興味を示したとみられることが一因と考えられる、と説明します。

「おそらくホンダはもっと健全な企業と統合したいというのが一般論で、日産が苦労しているタイミングでの統合は理想的ではない。ただ鴻海が買収してしまうと日産は手の届かないところまでいってしまう」

ホンダと日産の統合は両社が傘下に入る持ち株会社を設立する形が想定されており、日産が筆頭株主の三菱自動車も将来的に加わることを視野に入れて交渉を進めるということです。

今後の統合への協議について3社は23日に記者会見を開きました。会見でホンダと日産は25年6月の最終合意を目指して協議を進め、両社は26年8月に上場を廃止して持ち株会社に移行する方針だと説明しています。

ホンダと日産はすでに今年3月、包括的協業に向け検討を始め、8月にはEV=電気自動車の分野などでの提携を、三菱を含む3社で進めると表明していました。

日本政府や日産の筆頭株主である仏自動車大手ルノーなど、他のプレーヤーの動向も統合の行方を左右するとみられるなか、今後の展開が注目されます。

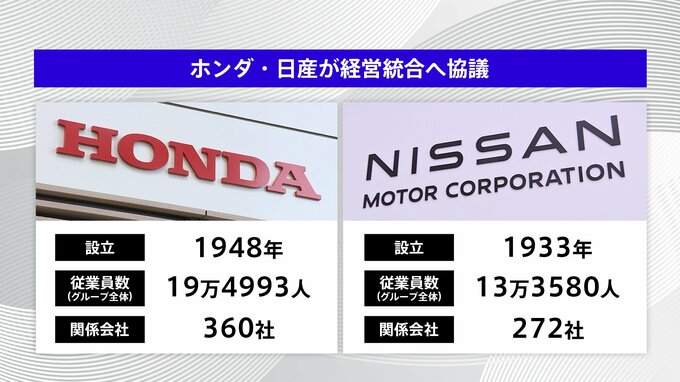

ホンダと日産の提携により、両社の販売台数(2023年ベース)を合わせると世界3位となります。ただ経営統合への協議入りが報じられた18日、東京株式市場で日産株は急騰した一方、ホンダの株価は下落しました。

市場関係者からは経営規模を大きくすることで得られる“スケールメリット”を生かした生産能力の増強など以外でホンダにとって統合にメリットはあるのか、と疑問の声が上がっています。

「両社の“強い方”であるホンダにとって、うまく統合しつつ生産能力を上げていくには日産のブランドをどういった形で残していけばいいのかが今後、大きな課題かと思います」と高橋さん。

では両社の強みと弱みはどこにあるのか。日産は2010年にEV「リーフ」を市場に他社に先駆け投入するなど技術面では優れていますが、その後ハイブリッドとEVの両方で出遅れてしまい、経営判断力の低下が指摘されています。

「2026年度までに2023年度比100万台の販売増という目標を掲げながら、11月の決算発表時点で日産の内田社長はそれは難しいだろうと述べました。ちょっと(先行きに)不透明感があります」

一方、ホンダは中国市場などでのEV販売は不振であるものの、北米でハイブリッド車が好調で、2030年までに全世界でのハイブリッドの販売台数を倍増する計画を発表。二輪事業の高い営業利益も安定感につながっています。