「月経を止める」選択肢も 月経困難症や子宮内膜症に対する治療法

1|従来の低用量ピル

では、月経困難症や子宮内膜症のリスクを抱える現代女性には、どの様な治療法があるのか。まずは従来の治療薬をみていく。まず、月経困難症や子宮内膜症への治療として、低用量ピルの内服が第一選択となっている。元々低用量ピルは、避妊薬として開発された薬剤であるが、現在では月経痛(生理痛)の緩和に効果を発することが判明しており、月経困難症の治療薬として使用されている。

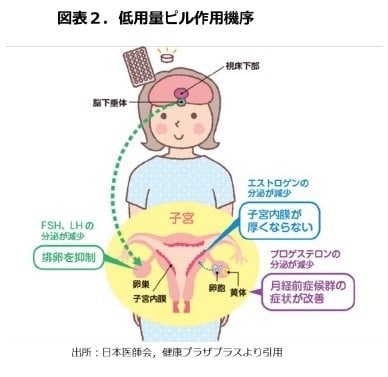

低用量ピルは、女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンを低用量(エストロゲン量が1錠において50μg未満)配合した薬剤であり、内服すると、ホルモンをコントロールする脳下垂体に作用し、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体化ホルモン(LH)の分泌を減少させることで排卵を抑制し、その結果、エストロゲンの分泌が減少することで子宮内膜の肥厚化を防ぎ、さらにプロゲステロンの分泌も減少することで月経前症候群などの症状が改善することが期待できる。

2024年現在時点で、保険診療で処方が可能な低用量ピルには、毎月月経を引き起こさせながら用いる治療薬と、3か月や4か月などの一定期間まで月経を引き起こさせないで使用できる薬剤が存在する。

「ルナベル配合錠LD」は、ノルエチステロンと呼ばれる黄体ホルモンを使用しており、出血量が減少しやすく、生理痛の緩和を目的とした月経困難症のコントロールに選択されやすい薬剤であるが、副作用として嘔気や頭痛などが引き起こされる場合があり、また避妊目的では処方できないという特徴がある。

「ヤーズ配合錠」や「ヤーズフレックス配合錠」は、ドロスピレノンと呼ばれる黄体ホルモンを使用して超低量化しているため、浮腫みなどの副作用が比較的少なく、月経困難症の方は保険適用で使用できる。

「ジェミーナ配合錠」は、低用量化されたエストラジオールにプロゲスチンとしてレボノルゲストレル(LNG)を配合した日本初となるEP製剤(卵胞・黄体ホルモン混合剤)である。諸外国の報告から、LNG含有のEP製剤は、血栓症のリスクが他よりも低いことが確認されているものの、副作用として頭痛や悪心、不正出血が認められている。

いずれも、種類によって効能や適用が若干異なるため、婦人科を受診した上で、個人に合う処方薬を選択する必要がある。

このように、月経困難症の治療法は、これら低用量ピルの他、鎮痛薬や温罨法による対処療法や、漢方薬による体質改善、子宮内に装着するミレーナなどがあり、個人の症状や生活スタイルに応じて選択がなされてきた。