日本の現状

(1)歴史的経緯等

わが国は、歴史的に見て、狭い国土と多い人口という構造が長く続き、明治期以降、移民を海外に送り出す側であり、移民受け入れの歴史は浅い。近年になって、農業等の一部の分野で人手不足が深刻化するなか、非高度人材の受け入れが増加し

た。そのため、移民の受け入れについては経験が少ない国となっている。

日本政府は、移民政策を「国民の人口に比して、一定規模の外国人や家族を期限なく受け入れる政策」と定義し、移民政策は取らないとの立場を維持している。これは入国時に期限のない滞在許可(永住許可)は与えないという主旨であり、労働者の受け入れは期限付きとなっている。

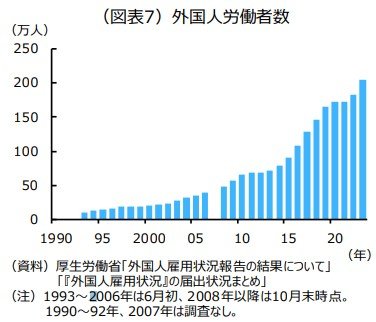

こうした政策をとっているものの、在留外国人数、外国人労働者数は右肩上がりとなっている。

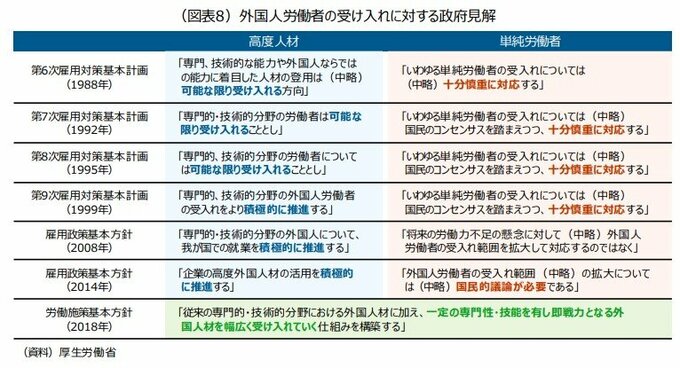

また、政府は、高度人材については 1999 年頃から積極的に受け入れる一方、いわゆる未熟練の単純労働者については極力抑制する方針であった。ただし、足元では、十分慎重に対応するとしていた「単純労働者」についても「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく」としており、門戸が開かれつつある。

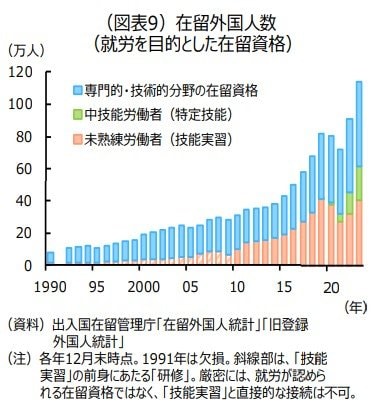

実際、最近の傾向をみると、中・低技能者が伸びをけん引している。

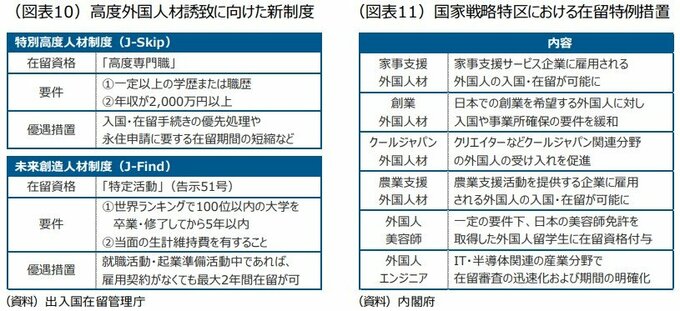

その一方で、高度技能人材と留学生については従来から積極的に受け入れており、足元でも特区等を活用した新制度を整備している。

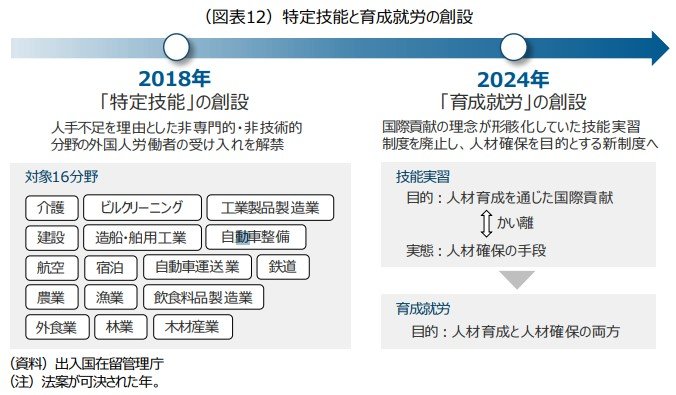

さらに、2018 年に人材が不足している産業分野に関して中程度の技能を有する人材を受け入れる「特定技能」が創設された。特定技能 1 号は在留期間が最長 5 年間であり、その後帰国することが前提となっている。資格試験を経て 2 号になると、家族帯同が可能になり、在留資格更新の上限が撤廃され、長期滞在、あるいは永住権を得るための要件を満たすこともできる。足元では 2 号滞在者はまだ少数であるが、今後、徐々に増加していくとみられる。

また、2024 年には「育成就労」が創設された。これは、かつての技能実習制度に代わって作られた新制度である。技能実習制度は、海外の若者を招き、技術・技能を習得し、母国に持ち帰ってもらうという国際貢献を目的としたものであったが、実態は労働力を確保する場となり、転籍制限などが人権侵害や法違反の背景・原因となっているとの批判を受けていた。また、日本に入国前に多額の借金を抱えていることなども問題になっている。こうした批判を受けて、改正が行われた。なお、育成就労は 2027 年に正式開始であり、2030 年までの 3 年間は移行期間である。この期間は両制度が併存することとなる。

2023 年末の時点で日本に在留する外国人は 341 万人、人口比率は 2.7%と、OECD 加盟国の平均10.4%を大きく下回っているものの、現在のような流入が続けば、2070 年には日本の人口の外国人比率は 1 割近くに達するとの試算(国立社会保障・人口問題研究所)も出されている。一定のペースで外国人が増えていくという機械的な試算とはいえ、外国人比率 1 割というのは日本の人口構成に大きなインパクトをもたらすほどの劇的な変化である。

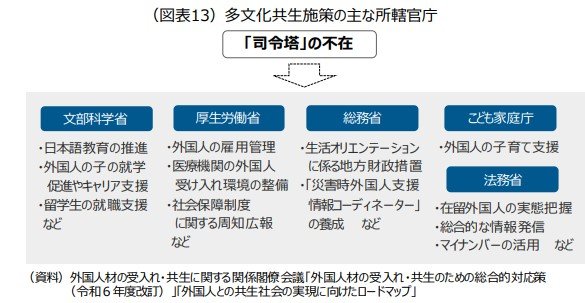

こうしたなか、日本としても、移民受け入れ先進国である欧米が直面している様々な経験、課題や失敗を踏まえて対応を進める必要がある。また、日本の外国人労働者に係る施策は、出入国在留管理庁が中心となっているが、外国人に係る施策は各省庁でも関係する業務が存在するにも関わらず、それらを総合的、戦略的に立案し、一元的に管理する司令塔はない。司令塔なきままに、いわばなし崩し的に非高度人材の受け入れが拡大しているのが現状である。

さらに、外国人に関する政府の統計が足りないことも指摘できる。例えば、雇用データもその一つである。サンプルが少ないため、給与などが正確に把握できておらず、就業支援や待遇改善に向けた政策立案の壁になっている。そして、司令塔がないだけでなく、外国人政策に関する基本理念・基本法が不在の状況が続いている。仕組みと制度両面の対応が決定的に不足しているといえる。

また、外国人を多く送り出している国と二国間協定を結ぶ必要がある。それが無い現状では、移民を出す国に管理を依頼することもできない。特定技能については、二国間協定を結ぶことも増えているが、その数はまだ 16 ヵ国に過ぎない。