現在、世界的に移民や外国人労働者に対する関心が高まっている。IMF によると、出生国以外に居住する者の数は 2019 年に世界全体で 2 億 7,000 万人に上った。1990 年以降、移民人口は 1 億2,000 万人増加し、世界人口に占める移民の割合は過去 60 年にわたって 3%付近で推移している。特に、先進国の全人口に占める移民の割合は 7%前後から約 10%に増えている。

一般的に欧米先進国はこれまで移民に寛容であったといわれる。実際、歴史を紐解くと、欧州は、第二次世界大戦後の復興に向けた労働力確保のために移民を多く受け入れてきた。また、米国は、移民によって建国されたという経緯もあり、元来外国人を無制限に移民として受け入れていた。また、彼らは人権に配慮している先進国という意識もあり、移民・難民の受け入れには比較的寛容なスタンスをとっていた。

しかしながら、近年は、状況が変化している。例えば、米国でトランプ大統領選出の背景には、移民問題があったことが指摘されている。さらに欧州においても、極右政党が議席を伸ばしているが、そこには、雇用が外国人労働者に奪われることへの不安や、治安面の懸念などの要因がある。特に、2015~16 年の欧州難民危機を経て、外国人労働者に対する目線が厳しくなってきている。

また、移民人口の増加に伴い人口構造や国の骨格が変わってしまうことへの懸念から、移民問題を「非伝統的な安全保障問題」と捉える見方も出ている。さらに、人権上保護すべき難民と仕事を求め流入する移民の区別も困難になるという新たな問題も生じている。

日本は、既に人口の3%程度の外国人が居住している。OECD 平均よりは低いものの、2070年には 10%近くなるという予測もある。こうしたなか、外国人労働者への対応について、時間的に余裕がある間に課題解決を進めることが重要となっている。

そこで、本稿では移民や外国人労働者の流入の政治、経済、社会的影響について、欧米の経験と政策の方向性を踏まえ、日本として必要な対応について纏めた。

移民受け入れの影響~経済学等の観点から

移民受け入れについては、経済学でも様々な研究が行われており、特に国際機関では非常に関心が高いテーマである。

マクロ経済学的には労働力の国際間移動はプラスの影響をもたらすとしている。例えば、この分野で良く引用される Clemens(2011)では、労働者が自由に国境を超えるようになれば、世界のGDP が 67~147%増になるとしている。また、IMF の Engler 等によるレポート(2020)等においても、先進国では移民が短中期的に GDP を押し上げることを示しているほか、適切な政策を行えば、国内労働者と移民労働者が労働市場に多様な技能をもたらし、それが相互に補完し合って生産性を高める可能性も示唆している。さらに、移民によってもたらされる生産性の伸びが小さい場合でも、国内労働者の平均所得を押し上げることが示されている。

このようにマクロ経済的視点ではプラスの効果がみられるが、ミクロでみると様々な問題があることが指摘されている。前述の IMF の報告では、移民が就業することで同じ仕事をしている人には不利益が生じることを指摘しており、あまり高学歴ではない、低技能の職種においてこの傾向が顕著であるとしている。

次に医療・介護などの社会保障や教育に係る財政負担をコストとして指摘する声もある。もっとも、これは時間軸で考えていく必要がある。移民として先進国に着いた直後には、すぐに労働力となる年齢であることが多く、また既に一定程度教育も受けているため、財政負担は小さい。しかし、移住先での生活が長くなり、家庭を持ち、さらには仕事をリタイアする年齢となる。つまり、時間の経過とともに教育や社会保障に関するコストが増えていく。

さらに、移民の増加は政治的な混乱をもたらすという指摘もある。友原章典[2020]「移民の経済学‐雇用、経済成長から治安まで、日本は変わるか」では、もっとも GDP が伸びないケース(60%増)でさえ、途上国から先進国へ膨大な人口移動が起きるというシミュレーションが紹介されており、具体的には、途上国から 56 億人の労働者とその家族が移住するとしている。なお、このシミュレーションでは先進国の人口を 11 億人としている。この試算結果は極端ともいえるが、労働移動が自由な世界においては、人口流入以前と国の形が全く変わってしまうリスクを示しているといえる。

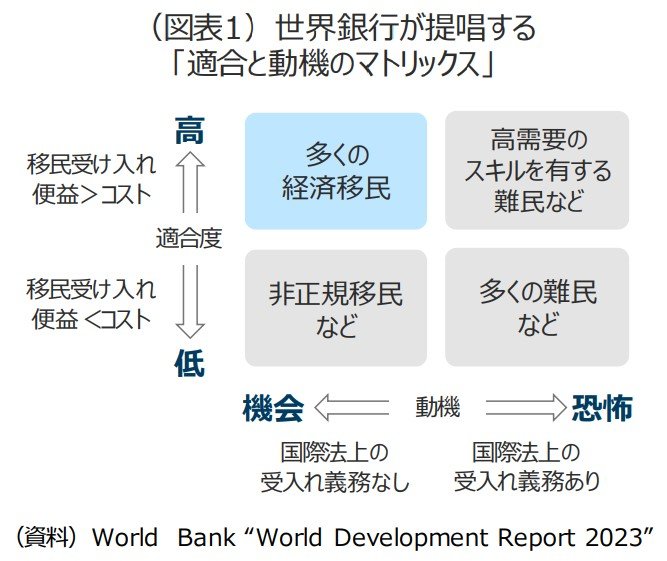

一方で、移民について様々な考え方が広がるなか、2023 年の世界開発報告は、外国人労働者の受け入れについて、その国にうまく対応できる適合性と、その国に貢献したいという動機のマトリックスで考えることを提案している。

具体的には、外国人労働者を適合性の高低・動機の強弱の4つの象限で整理するというものである。こうした整理に基づけば、一般的には、適合性と動機が高い人に移住してもらうことへのニーズが受入国側において高いと考えられる。実際、その部分においては移民の受け入れは便益がコストを上回ることが期待される。一部の研究者などから選民思想に繋がるとの批判もあるが、世界銀行は、4つの区分のそれぞれにおいて必要な政策は異なるのであり、政策の最適化を図るためのツールとして使うべきとしている。

このように移民についてメリット・デメリットがみられるなか、OECD 諸国全体の傾向として、対象や滞在期間をコントロールする方向にある。

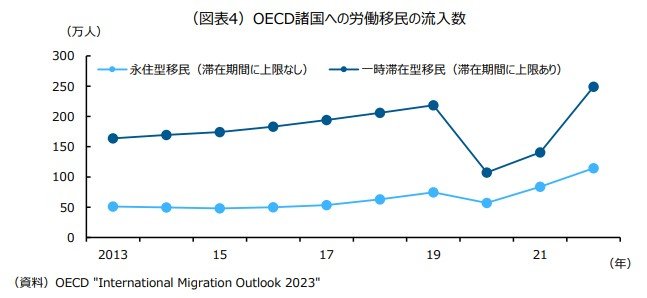

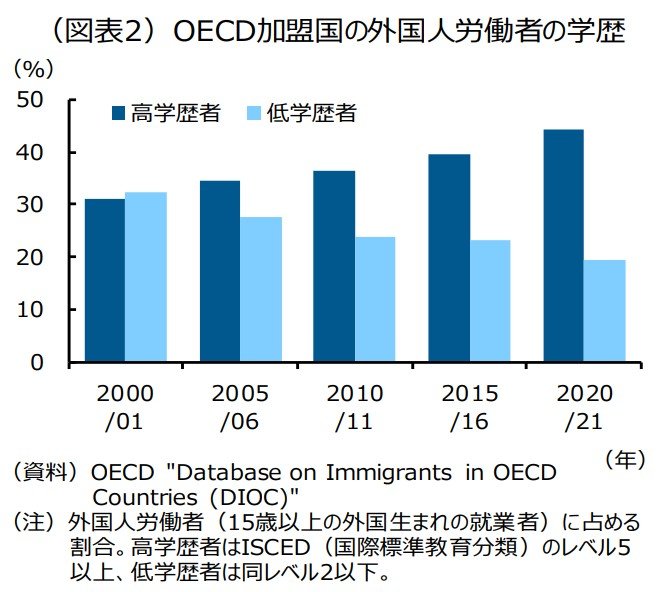

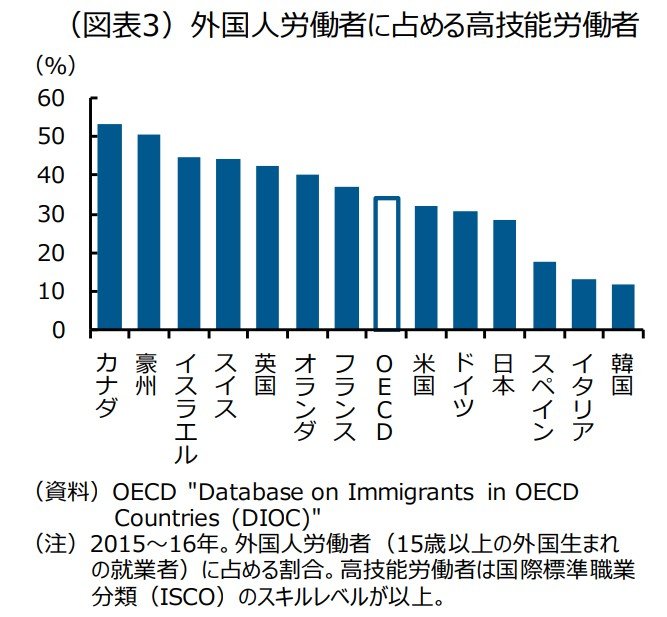

具体的には、高学歴や高技能者を優先するなど、移民の選別色を強める傾向がみられるほか、永住型よりも滞在期間限定型を優先するなど移民の定着を抑制しようとする動きもみられる。