富山県高岡市の「吉久地区」では、液状化で住宅と道路の間に、最大で70センチの段差ができました。いまも車庫から車が出せない住宅があり、住民は頭を抱えています。場所によっては住宅が沈下する一方、隣接する道路が隆起している場所もあります。道路の高さが変わると、り災証明の判定が難しくなるといいます。

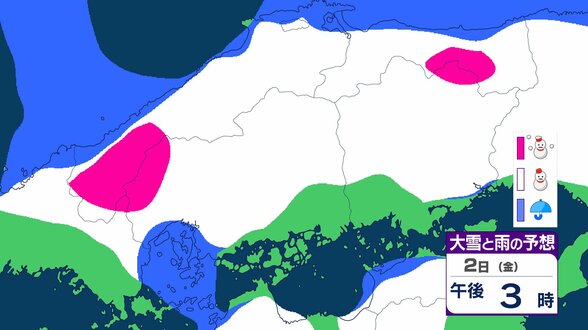

また、雪や大雨が降ると“床下浸水”が起きる可能性があると、この地区を視察した専門家は言います。実はこの「吉久地区」は、2013年に作られた富山県内の『液状化しやすさマップ』でも、液状化の危険度について指摘されていた埋立地でした。昔、河川や沼だったところを埋め立てて建てられた住宅は、全国にあります。“液状化しやすい”場所に潜む危険とは…。

大きく傾いている電柱。いまにも住宅にぶつかりそうです。

別の電柱は、地面からおよそ1メートル30センチも沈み込んでいます。

吉久地区の住民:「ここにないとおかしな話、(電柱が)下がった」

1月1日、高岡市の吉久地区で住民が撮影した映像には、液状化が起きた直後の様子が捕えられていました。高岡市では伏木地区でも液状化が起きましたが、小矢部川を挟んだ吉久地区でも液状化によって大きな被害が出ました。

ここはもともと沼地だったといいます。