街中にもある“液状化しやすい”場所とは

「吉久地区」は、富山県を代表する庄川と小矢部川の下流にあり、周辺には河川の堆積作用により形成された“氾濫平野”や埋立地が広がっています。こうした場所は、地下水位が高く、しめ固まっていない砂が堆積した層があり、液状化の危険性が高まるといいます。

『液状化しやすさマップ』は国土交通省北陸地方整備局と公益社団法人地盤工学会北陸支部が共同で作成、2012年に「新潟県版」、2013年に「石川県版」「富山県版」が作られました。

きっかけは、2011年の東日本大震災で起きた2万7千棟の住宅の液状化被害を受けたもので、その土地が昔、どんな土地だったかも考慮されて、作成されたといいます。

『富山県内液状化しやすさマップ』の表紙には、1858 年に現在の富山、岐阜の県境で起きた「飛越地震」で液状化によって地下水が噴出する様子の絵(富山県立図書館所蔵「地水見聞録」挿入絵)が掲げられていました。

富山県では166年前にも、液状化が起きていたのです。

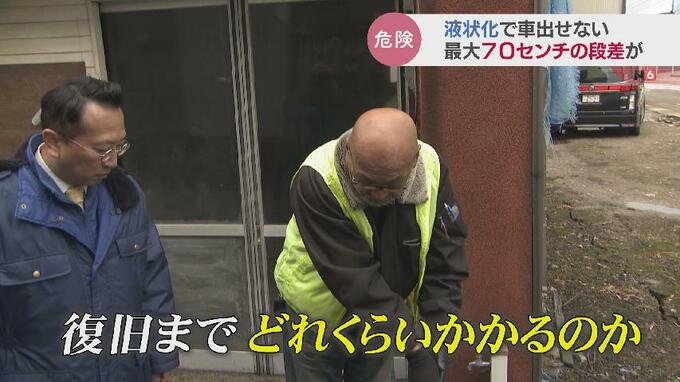

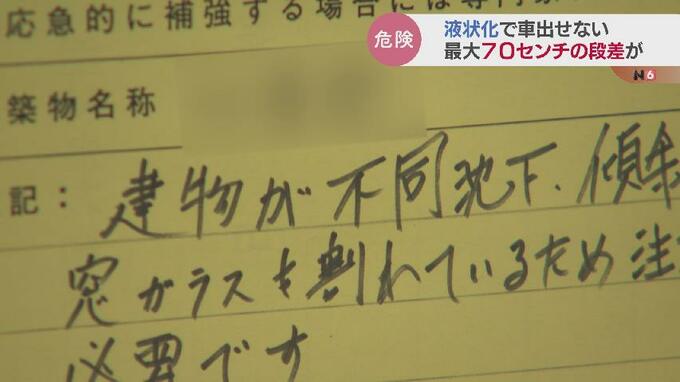

復旧までどれくらいかかるのか。吉久地区の住民は不安を募らせています。行政のやるべきことは。

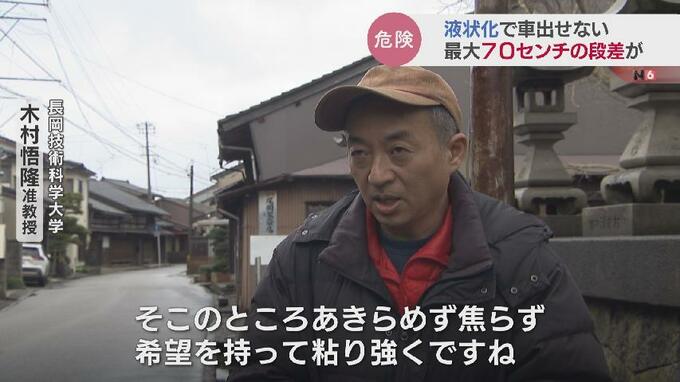

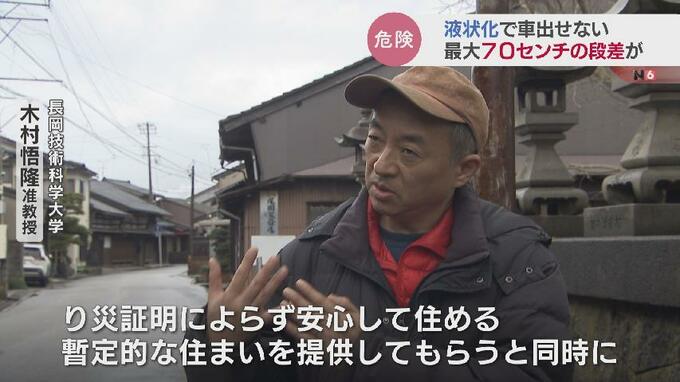

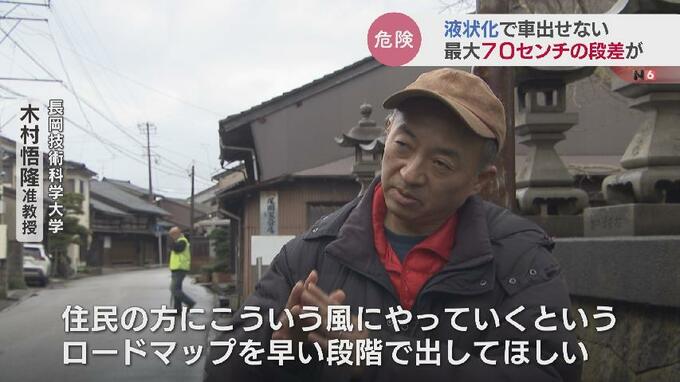

木村悟隆准教授:「り災証明によらず安心して住める暫定的な住まいを提供してもらうと同時に、住民の方にこういう風にやっていくんだというロードマップを早い段階で出してほしいと思います」

行政ができるだけ早く復旧に向けての行程を住民に示すべきだといいます。

木村悟隆准教授:「札幌でも3年くらいかかっています熊本地震でも3年かかってようやくもとにもどったということがあります。地域が復興していったのを私たくさん見ていましたので、そこのところあきらめず焦らず希望を持って粘り強くですね。この災害に立ち向かってほしいなと思います」