世代や生まれ育った地域によっても、事情が異なる『秋休み』。

その歴史を物語るある貴重な資料が、海の向こうで見つかりました。

向かったのはアメリカの首都・ワシントンD.C.。

膨大な歴史的資料が所蔵されているアメリカの国立公文書館に、長野県に関する文書が長い間、眠っていました。

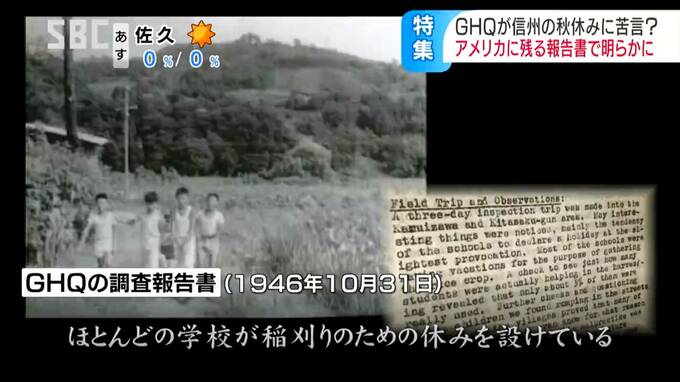

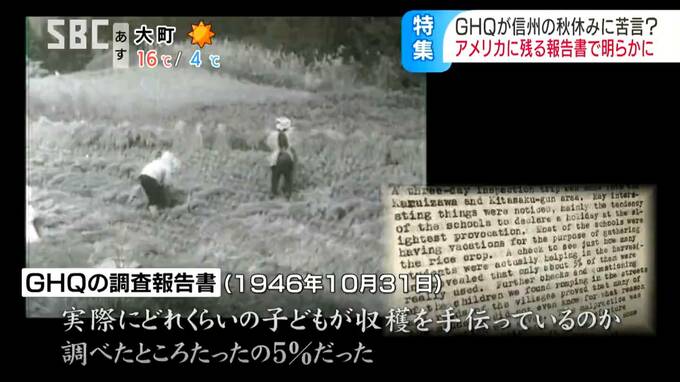

戦後、日本を占領・管理したGHQによる、1946年10月31日付の調査報告書に、長野県の学校の休みに関する記述がありました。

「3日間の視察旅行が軽井沢と北佐久郡で行われた。興味深かったのは、些細なことで休みを宣言する学校の傾向だ。ほとんどの学校が、稲刈りのための休みを設けている。実際にどれくらいの子どもが収穫を手伝っているのかを調べたところ、たったの5%だった。さらに道端ではしゃぎ回る児童のほとんどが、休みがある理由すら知らなかった。このような悪い習慣は県の教育部門に報告されており、何らかの是正措置が期待される」

地域の出来事や経済事情、さらに文化風習まで調べていたGHQ。

この報告書の事実は本当なのか?実際に北佐久地域で聞いてみると…

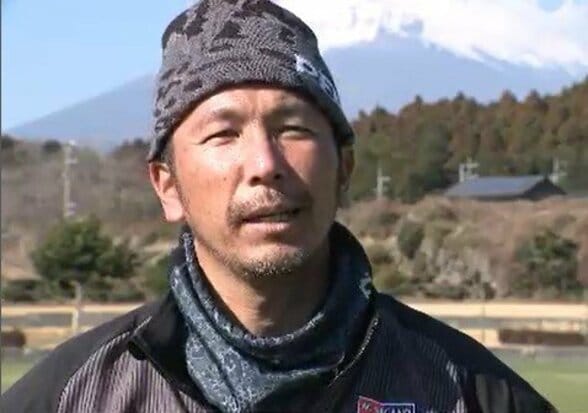

(御代田町の農家の男性・76歳)

「昔はお田植え休みもあったし、稲刈り休みもあったし。(記者:その時はだいたい手伝う?)もちろん!」

こちらの男性も…。

「稲刈り休み、田植え休みってね。1週間くらいあったかな?(その時はうちの手伝い?)そういうことだ」

秋の稲刈り休みの時期は多くの家庭で、家族親せきが総出で作業をしていて、自宅に田んぼがない子どもたちも、手伝いに出かけていたといいます。

一体、何が真実なのか…。

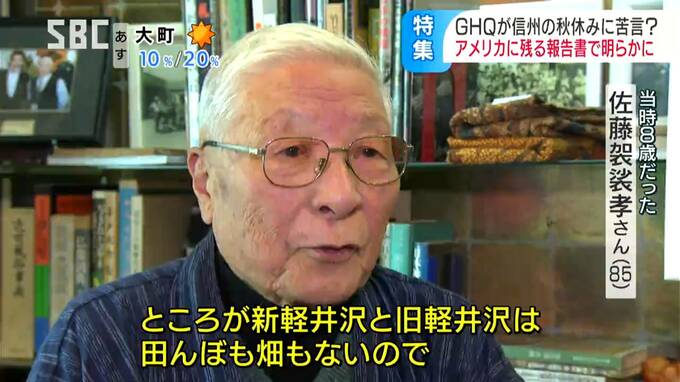

軽井沢町の旧軽銀座で育ち、当時を良く知る男性がいます。

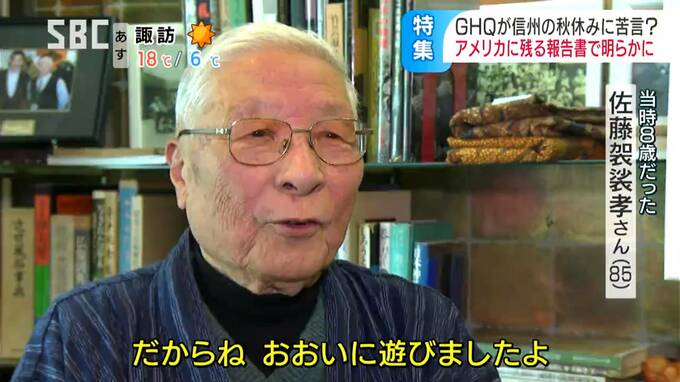

現在85歳になる佐藤袈裟孝(さとう・けさたか)さんは当時8歳。

戦後まもなく、米軍がやって来た時のこともよく覚えています。

その口から、GHQの調査を裏付ける貴重な証言が飛び出しました!

(佐藤袈裟孝さん)

「そのお休みはとっても助かったんだろうと思う。ところが新軽井沢と旧軽井沢は田んぼも畑もありませんので、これは我々にとってはありがたいお休みだったの。宿題がないんだよ!(お手伝い用の休みだから?)そうそうそうそう!宿題がないの。だからね、大いに遊びましたよ」

実際に稲刈りもせず、道端で遊び回っていた子どもたちが、確かに存在していました!