初夏には100万株ともされるレンゲツツジが咲き誇る高原には、観光客だけでなく周辺の里山を目指す登山者も訪れます。

このため、施設は避難小屋も兼ねていますが、ガソリンの発電機が使えるのは管理人がいる時間帯に限られていたため、水力発電でいつでも照明がつくことは安全面でもメリットがあります。

五味池破風高原オートキャンプ場 上田慎也代表:

「これだけの小さな発電機で、正直大丈夫かなという不安はあったのですが、実際つけてみると各施設の電気が賄えたたので、本当に驚いています。景観を損ねずに電気が起こせたことの安堵があります」

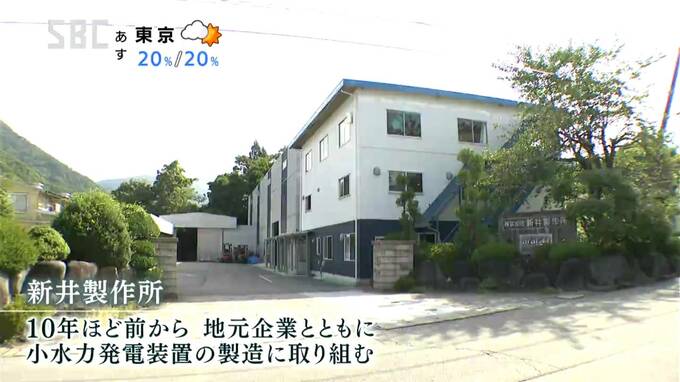

■発電施設は「地元産」

五味池破風高原の小水力発電施設は、開発を水力発電を専門とする信大工学部の研究室が、装置の製造や設置は、須坂市などの地元企業が手掛けています。

中心となっているのは須坂市の金型製造メーカー、新井製作所。

10年ほど前から小水力発電装置の製造に取り組んでいます。

新井製作所 新井達也社長:

「水力発電の水車の事業は85%程度が海外からの輸入に頼っている状況です。そういうなかで我々にも参入することができるんじゃないかと思って始めたのがきっかけです」

運転開始から3年になる須坂市米子地区の発電所も、市内の8社がそれぞれの技術を生かして作ったもの。

最大出力19.8キロワットは一般家庭25世帯分の使用量に相当し、普段は売電しているほか、停電の際は近くの福祉施設に電気を供給します。

資源エネルギー庁によりますと、長野県は利用可能な水力エネルギーが、北海道と岐阜県に次いで全国で3番目に多いとされています。

豊富な水と、急峻な地形という環境が整っていますが、課題は、参入のハードルの高さです。