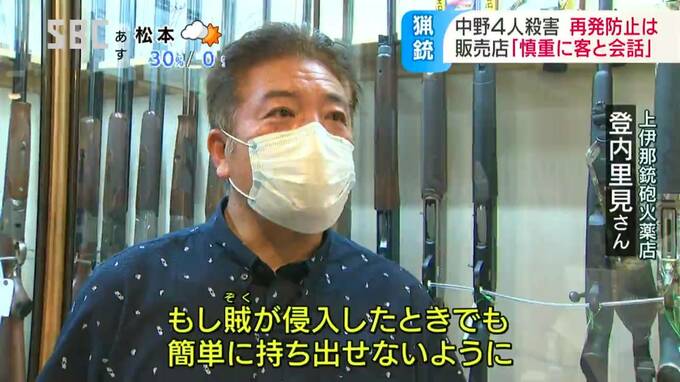

中野市の4人殺害事件で使われた銃。

銃砲店では販売する際には1時間以上かけて購入の動機などを聞き取っているといいます。

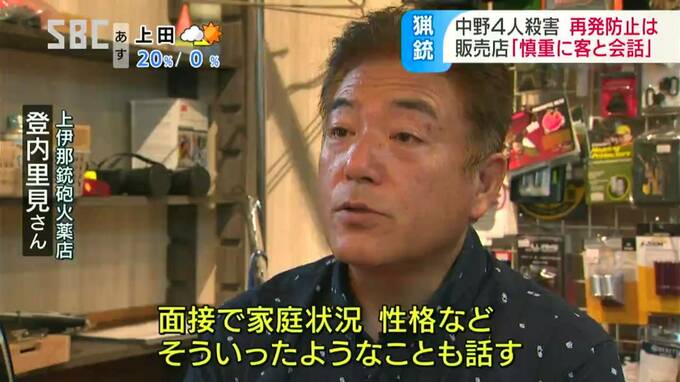

箕輪町の上伊那銃砲火薬店。

所持を許可された客に手続きを経て、銃を販売します。

もっとも注意を払うのが、店の防犯対策です。

■銃砲店店主 登内里見(とのうち・さとみ)さん

「防犯カメラ、空間センサー、各種カギをかけて賊が侵入したときでも簡単に持ち出せないように。すぐに警備会社、警察に通報が行くように」

購入を希望する客とは、銃を持とうとした動機から始まり、1時間以上をかけて話をします。

販売する側の責任として、より慎重さが求められるといいます。

■銃砲店店主 登内里見さん

「まず簡単にこれ下さいってわけにはいかないので、その人がどういった目的で使いたいのか、まずお話を聞きます。1時間か2時間くらい雑談も含めながら安心できる人なのか。凶器として使用されると大変な事故(事件)につながる道具なので、慎重になります」

その後のチェック体制はどうなっているのでしょうか?

登内さんによりますと3年に1度の更新手続きの際と、年に1度の一斉検査では、警察官との面接が行われます。

■銃砲店店主 登内里見さん

「検査はまず銃が違法改造されていないか車の車検みたいなものですね。そのあとで弾帳簿が確認されるのと面接で家庭状況とかそういったようなことも面接で話します。警察の方から質問があってそれに答える形ですね」

射撃指導にもあたる登内さんは、銃を持つ側のモラルが最も重要と話します。

再発防止に向けて、今、何が必要なのか、議論はこれからです。