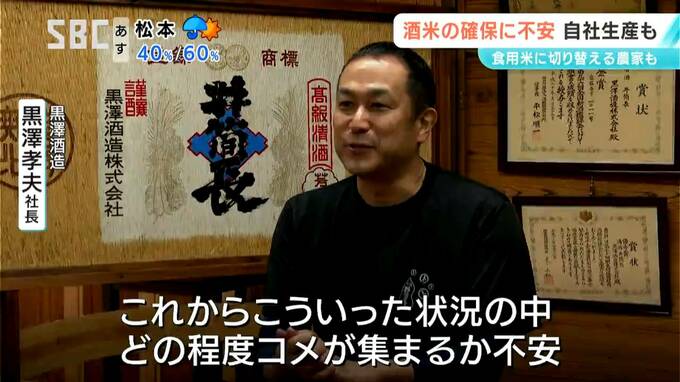

江戸時代に創業した佐久穂町の黒澤酒造。黒澤孝夫社長は、こうした動きに不安を覚えています。

黒澤酒造 黒澤孝夫社長:「飯米(食用米)の値段があがってくると(酒米から)飯米に切り替える農家も増えるでしょうし、去年はなんとか米確保できたが、これからこういった状況の中、どの程度米が集まるかは不安な要素」

原料となるコメは酒造協同組合から仕入れるほか、自社でも農家と契約を交わし安定的に確保できるよう努めてきました。

食用米の高騰で酒米の仕入れ値も1割近く上がっていて、商品の値上げを検討せざるを得ないといいます。

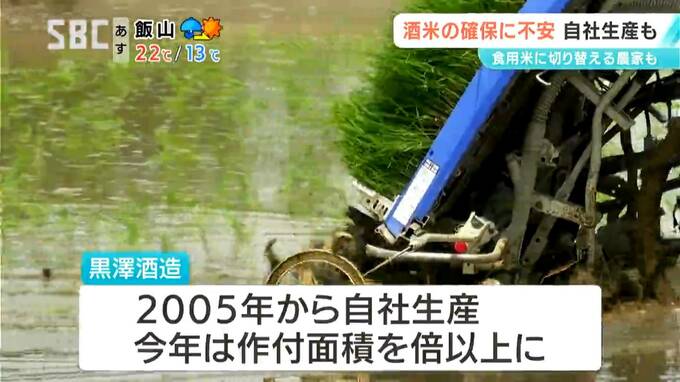

コメの不足や高騰を受けて、力を入れるのが自社生産です。

「風土の味を醸したい」と2005年から自分たちで酒米を作ってきましたが、今年は作付け面積を一気に倍以上に増やしました。

黒澤酒造 高見澤直貴さん:「田んぼの形もそれぞれ違うのでどうやって植えようか、周りの農家さんに教わりながらだんだん覚えてやってきています」

米作りは社員が担います。

酒造りで精米を担当する高見澤直貴さんを専任にし、手があいた社員が手伝いながら田おこしや田植え、草刈りなどをしています。

今年の収穫では、酒造りに必要なコメのおよそ1割をまかなえる見込みです。

しかし、設備の導入や人手確保などの課題もあり、自社生産を無尽蔵に増やしていくわけにもいきません。

黒澤酒造 黒澤孝夫社長:「日常的な食を支えているのは農家ですし、日本酒に必要なのはお米ですし、農家が疲弊していくといろんな問題が出てくる。農家が儲かる仕組みを作らないといけない。今までの農業政策を考え直す時期なのかなと思う」

県酒造組合の会長も務めている宮坂醸造の宮坂直孝社長は、現在の状況に危機感を持っています。

宮坂醸造 宮坂直孝社長:「長野県の酒の評価が高まってきているところで今まで積み上げてきたブランド力がご破算になってしまうので、我々にとっては死活問題です。(コメ農家と酒蔵は)もう全く運命共同体なんです。農家の方々も豊かになり、そのコメを安定的に頂戴して私どもは安定的に商売できる。そしていい酒を造って長野県酒をうまいなぁと言って喜んで飲んでもらう。農家・酒蔵・消費者=3者みんなよくならないと」

県酒造組合は29日、県に酒蔵への支援を要望することにしています。