信州が誇る郷土食「おやき」。

今年で創業100年という長野市に本社を置く老舗、「いろは堂」では毎日1万個以上がつくられています。

ファンを魅了するもちもちの生地誕生の裏には、創業からの長い歴史がありました!

おやき誕生秘話に迫ります。

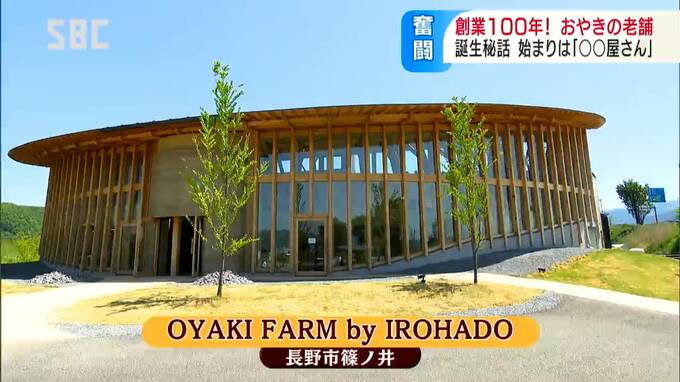

長野市街地から長野インターに向かう途中、目に飛び込んでくるユニークな形の建物。

おやきの老舗「いろは堂」が3年前にオープンした工場併設の店舗「オヤキファーム」です。

工場はガラス張りになっていて、誰でも見ることができるようになっています。

今回は特別に中に潜入…!

生地に使うのは小麦粉とそば粉。

イースト菌を加えて練っていきます。

練りあがった生地を寝かせると…。

いろは堂・製造部・塚田勇希工場長:

「こねて1時間経った生地がこちらになります」

(すごく膨らみましたね)

「だいたい1時間経つと1.5倍くらいの量になります」

(もうパンですね)

「いろは堂が元々発祥がパン屋さんだったので、その技術を生かしていこうという生地になっています」

そう、いろは堂は創業当初、なんと「パン屋」さんだったのです。

女将・伊藤園子さん:

「(父が)学校給食のパンとか和菓子とか作っておりまして、おかげ様で忙しく、焼きたてのパンを本当に袋に入れるのが間に合わないくらいたくさんのお客様に使っていただいたんですけど、だんだん大手のパン屋さんが入ってきまして、オリジナルの物を作らなきゃいけないかなというので、もともとは母が家庭で作っていたおやきを商売にできないかなということで始まった」

創業からおよそ40年、いろは堂のおやきは父のパンの技術と母の家庭の味の融合から生まれました。

次に見ていく工程は具材の調理。

大釜に入っているのは、野沢菜漬けです。

塩分を抜くため30分茹でたあと冷します。

水を絞ったら選別作業へ…。

いろは堂・製造部・塚田勇希工場長:

「業者さんでも1回選別を行っていただいているんですけど、畑から採れるものですので、石や虫が入っていないかということを細かく見て、色が悪い物などを取り除いております」

この後は包んでいきますが、今も昔も基本は「手丸め」!

生地が47~48グラム。

具材を入れて93~95グラムにするそうで、はかりで確認しながら丸めていきます。

次はいよいよ焼いていきますが、いろは堂ではその前に「油(あぶら)通し」を行います。